「身體的身體」:伊拉斯摩斯與人文學者的服飾觀

全文

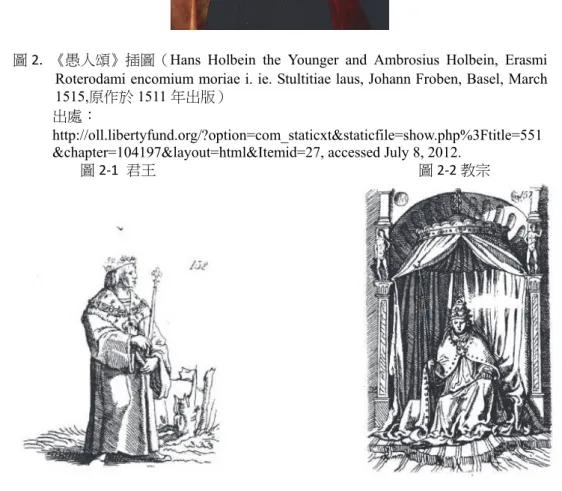

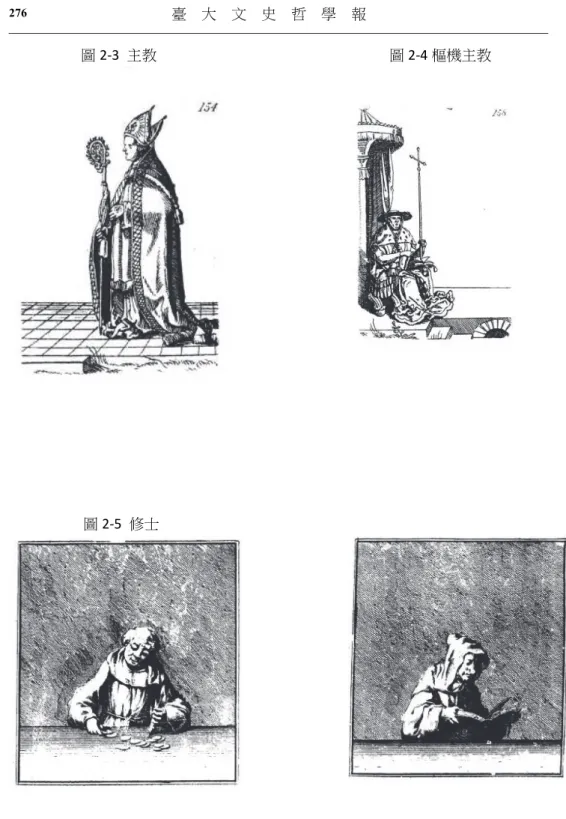

(2) 238. 臺 大 文. 史 哲 學. 報. 一、前言 1513年冬季的某一天,佛羅倫斯的人文學者馬基維利(Niccolò Machiavelli, 1469-1527),在傍晚時分滿身泥濘地走回鄉間的小屋,他在門口脫去出外工作 的衣服,換上他在佛羅倫斯政府中任官時的衣袍(見圖1),1「穿著妥當」後 進入書房,他說:. 我走進了古人尊貴的殿堂中,在那裡我受到熱情的歡迎。我以獨屬 於我的食物滋養自己,我是為此而生的;在那裡我毫無羞慚地與古 人談天說地,並探詢他們所作所為的因由,他們則親切地回答我的 問題,時間長達四小時,我毫不感到厭倦,遺忘了我所遭遇的一切 困境,使我不害怕貧窮,也無懼於死亡。我完完全全地融入他們〔的 世界〕。2 這 段 記 錄 來 自 他 於 1513 年 12 月 10 日 寫 給 故 友 凡 托 利 ( Francesco Vettori, 1474-1539)的信,主要內容在描述他被佛羅倫斯政府流放之後的生活,同時也 希望透過凡托利的幫助,能在麥地奇家族(the Medici)主導的政府中獲得重用。 3. 當時他住在佛羅倫斯近郊的聖安德利亞(Sant’ Andrea),白日以捕鳥為生,. 夜晚時分則獨自沈浸於古人的作品中。每夜與古人的對話,幫助馬基維利在這 段時期完成了生平最著名的作品:《君王論》(Il Principe),也讓他的生命獲 得「轉化」(transferisco)4。這封信的內容早已受到學者的注意,有的用來瞭 1. 此畫像是在馬基維利身後所繪,畫像中的他穿著鮮紅色的長袍,外罩黑色過膝的無 袖外袍(cloak)。此服式是當時佛羅倫斯官吏常用的服裝,外袍有時也用玫瑰紅色 (rose-colored cloak) 。一般官吏還戴玫瑰紅色的帽子,但畫像中的馬基維利並未戴 帽。有關當時官吏的穿著,見 Carole Collier Frick, Dressing Renaissance Florence:. Families, Fortunes, and Fine Clothing (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001), 84-85. 2 “Niccolò Machiavelli to Francesco Vettori, Florence, 10 December, 1513,” in James B. Atkinson and David Sices trans. and eds., Machiavelli and His Friends: Their Personal Correspondence (Illinois: Northern Illinois University Press, 1996), 264. 凡托利也是馬 基維利的贊助者。 3. 麥地奇家族執掌佛羅倫斯政權之後,凡托利仍在政府任職,並於 1512 年 12 月被任 命為佛羅倫斯駐教廷大使,直到 1515 年 5 月。 Ibid, 218-219.. 4. 在 1513 年 12 月 10 日的信件中,馬基維利使用了 transferisco (transform)一字,來說 明自我的轉換,亦即透過與古人精神上的交往,轉換自己的處境與生活方式。參見.

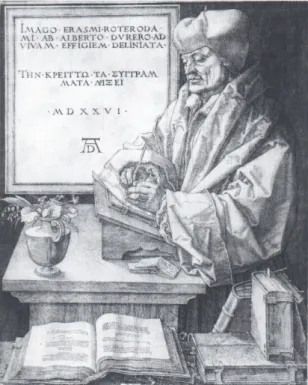

(3) 「身體的身體」:伊拉斯摩斯與人文學者的服飾觀. 239. 解《君王論》一書寫作的背景,有的用來分析馬基維利從公眾生活(negotium) 轉入沈潛(otium)的過程,5但一直沒有學者注意到「服裝」對馬基維利的意 義。從這封信中可以看到,服裝的改換引領他進入精神世界的轉化,從白晝的 粗鄙、庸碌走進夜間想像的世界中,得見古代人物的高雅與智慧。如果馬基維 利的蛻變仰賴於與古人相交,那麼使他得以進入古代哲人殿堂的則是一套官袍。 服裝的改換,帶給馬基維利精神上的愉悅,不過大約在同一時期,出身荷 蘭,且被譽為「人文學者之王」(the prince of humanists)的伊拉斯摩斯 (Desiderius Erasmus, 1466-1536) ,6卻正因他決定不再穿奧斯丁修會的會服(the Augustinian habit),引發許多糾紛與苦惱。依據他自己的敘述,1488年時他因 兄長與監護人惡意的欺騙,被迫進入位於荷蘭史汀(Steyn)的奧斯丁修會,在 那裡度過5年他終生視為悲慘的歲月。至1493年,他因獲得坎伯雷主教(Hendrik van Bergen, Bishop of Cambrai)的賞識,離開修會擔任主教的拉丁文秘書,後 來又在主教的贊助之下進入巴黎大學研讀。之後數年,他遊歷英格蘭、荷蘭、 瑞士、日耳曼、義大利等地,逐漸成為全歐知名的學者與作家,且與各地的王 公貴族、文人知識份子都有往來。不過,從他離開修院開始,他時常感到修士 的身份與會服帶來許多不便,對他的生涯發展造成阻礙,其中之一是他必須接 受史汀修院院長的管轄,而當時的院長一直要求他回到修院居住,可是他所期 盼的舞台已是整個歐洲知識界。其二,他每走訪一個地方,都發現應配合當地 習慣調整衣著,以免讓人感到突兀。例如,他原來所穿的會服大概是白色麻製 長衣(cassock),再搭上黑色長袍(robe)或黑色外袍(cloak),最外層則是 黑色連帽斗蓬(cowl)。7但1502年他到魯汶(Louvain)之後,發現當地所流. William Landon, Politics, Patriotism and Language: Niccolò Machiavelli’s “Secular Patria” and the Creation of an Italian National Identity (New York: Peter Lang, 2005), 63-64. 5 Peter Godman, From Poliziano to Machiavelli: Florentine Humanism in the High Renaissance (Princeton: Princeton University Press, 1998), 257. 6 有關伊拉斯摩斯生平可參考 Johan Huizinga, Erasmus and the Age of Reformation with A Selection of Letters of Erasmus (London: Phoenix, 2002, c1924); Preserved Smith, Erasmus: A Study of His Life, Ideals and Place in History (New York: Dover, 1962); Cornelis Augustijn, Erasmus: His Life, Works and Influence (Toronto: University of Toronto Press, 1991); Richard J. Schoeck, Erasmus of Europe: The Making of a Humanist 1467-1500 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990); Richard J. Schoeck, Erasmus of Europe: The Prince of Humanists 1501-1536 (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1993); Lisa Jardine, Erasmus, Man of Letters: The Construction of Charisma in Print (Princeton: Princeton University Press, 1993). 7 在各項史料中,伊拉斯摩斯並未清楚描述他原來所穿的會服是什麼樣子,但根據幾.

(4) 240. 臺 大 文. 史 哲 學. 報. 行的「巴黎風格」與他所著不同,他在取得當地主教同意之後,改穿黑色麻製 長衣,不再穿外袍,改用無袖的黑色麻製肩衣(scapular)。8又如他1506年到 達義大利之後,改穿義大利各地常用的修士服,內穿黑色長衣,外加白色肩衣。 9. 1506年初當伊拉斯摩斯走訪波隆納(Bologna)之時,正好遇上瘟疫蔓延, 當地醫治病患的醫生戴上白色披巾(white linen scarf),以提醒未染病者保持 距離以免傳染,這些醫生若不走在人跡罕至的街道上,恐有散佈病原之虞,常 會被群眾攻擊。此時伊拉斯摩斯的白色肩衣極易與醫生的白色披巾相混淆,曾 有兩次他為訪友而走在人來人往的大街上,因被誤認為醫生而遭群眾以刀劍和 棍棒威脅,若非有人即時指出他的身份,幾乎性命不保。有鑑於此,他在1506 年向教宗朱利安二世(Julius II, r. 1443-1513)取得特許令,可自由選擇穿或不 穿會服,或穿上入世教士(secular priest)的服裝。10後來他停留在義大利的期 間,都穿上簡單的教士服,大概是內著黑色麻製長衣,外搭白色麻製罩衫 (surplice)。11至1509年他訪問英格蘭時,又換回修士的會服。根據他個人信 件所述,他的英格蘭友人中,有一位知識淵博、德高望重者,認為這樣的服裝 可被接受,但同時其他更多朋友認為這類服裝不能見容於當地,建議他最好遮. 封信件中的資料推測,很可能如正文所述。一般而言,各修會的服裝樣式簡單,顏 色不外黑白,極易混淆;材質有些為麻製,有些因氣候寒冷採毛製,服裝史家也很 難指出各地通行的樣式為何。參見 Janet Mayo, A History of Ecclesiastical Dress 8. (London: B. T. Batsford, 1984), 38. 「肩衣」主要為修士勞動方便而設計,無袖的設計可使雙臂更自由活動,且可保護 內著之長衣,以免髒污。肩衣有時連帽,可在修士勞動時保護頭部不受風寒,腰部 則以皮帶束緊。 Ibid, 170-171.. 9. “Erasmus’ Letter to Servatius Rogerus, 8 July 1514,” in R. A. B. Maynors and D. F. S. Thomason trans., The Correspondence of Erasmus, in The Collected Works of Erasmus (以下簡稱 CWE), vol. 2, (Toronto: University of Toronto Press, 1975), Ep 296: 181-188.. 10 “Erasmus’ Letter to Servatius Rogerus, 8 July 1514,” in CWE, vol. 2, Ep 296:188-202. 有關他在波隆納所遭受的威脅,亦可見 R. A. B. Maynors and D. F. S. Thomason trans., The Correspondence of Erasmus, in CWE, vol. 4 (Toronto: University of Toronto Press, 1977), Ep 447: 515-545. 朱利安二世的特許令是以信件的方式傳布,時間在 1506 年 1 月 4 日,見 The Correspondence of Erasmus, in CWE, vol. 2, Ep 187A. 11 在各項史料中,伊拉斯摩斯也未清楚描述他所穿的教士服是什麼樣子,文中所提的 長衣和罩衫是最簡單樸素的教士服,而且是各品級的教士皆可穿戴的服裝,也適用 於行旅在外的教士所穿。參見 Pauline Johnstone, High Fashion in the Church: The Place of Church Vestments in the History of Art form the Ninth to the Nineteenth Century (Leeds: Maney, 2002), 8-10, 18-19..

(5) 「身體的身體」:伊拉斯摩斯與人文學者的服飾觀. 241. 掩不要外露,最後他只好把會服藏在櫃子裏,又改穿教士服。12 從1506年到1514年,伊拉斯摩斯靠著朱利安二世的特許令,得以自由改換 衣著,也宣示著他逐漸脫離修會的道路,成為在世間自食其力的文人。但史汀 修院與其他宗教保守人士的攻訐也隨之而來,甚至稱他為「叛教者」 (apostasy),使他不得不在1516年透過友人向當時的教宗李奧十世(Leo X, r. 1513-1521),申請特許令。他在寫給友人的信件中,以故事性的方式,重述自 己離開修院後的服裝經歷,以及他的難處:. ……工作的需要使他必須一再地從一地移到另外一地,且要像章魚 變換顏色一樣改換他的衣著,因為在某地能贏得敬重的服裝,在另 一地可能被視為妖怪。……他做為訪客,每天都與名人要員往來, 這些人在服裝上非常挑剔。所以,最後他最忠誠的朋友們建議他, 只要他的良心純淨,應當善用教宗所賜的特許令,放下所有良心的 不安,重拾他的自由。因為,如此頻繁的脫下又穿回會服,恐怕招 致那些惡意的口舌更大的誹謗。13 伊拉斯摩斯豐富的遊歷經驗,使他對歐洲各地服裝風俗的差異有明顯的感 受,他主張服裝要因地制宜,而非墨守成規。在他看來,那些批評他的人把修 士的會服高舉至神聖的地位,是把服裝當作信仰核心的「傻子」,忘卻了修士 的責任是要以其生活方式取悅神,而不是以衣著取悅神。他也認為:「基督居 住在每一個地方,不是在這裡,也不是在另一個地方。只要你有忠誠的精神, 不論你穿的衣服是什麼顏色,都可以在信仰上得到成就。」14 伊拉斯摩斯在1517年1月終於獲得教宗李奧十世的特許令,免除他因違反奧 斯丁修會會規所帶來的責罰,並給予他居住於修院之外的特權,以及穿著入世 12 The Correspondence of Erasmus, in CWE, vol. 2, Ep 296: 202-210. 他信中所提知識淵 博、德高望重者,可能是湯瑪斯‧摩爾(Sir Thomas More, 1478-1535)或約翰‧費 雪(John Fisher, Bishop of Rochester, c. 1469-1535) ,其他友人是誰則難以確認,他們 為何認為伊拉斯摩斯的會服在英格蘭不受歡迎,更不得其解。此時亨利八世(Henry VIII, r. 1509-1547)甫即位,宗教改革尚未開始,也許是伊拉斯摩斯的會服樣式不合 當地慣例,他為避免麻煩,又改穿教士服。 13 Ibid, vol. 4, Ep 447: 591-599. 此 信 件 以 故 事 的 方 式 陳 述 兩 兄 弟 佛 羅 提 烏 斯 (Florentius)與安東尼烏斯(Antonius)的遭遇,故事中的佛羅提烏斯即伊拉斯摩 斯 。 正 文 中 提 到 的 友 人 可 能 是 渥 斯 特 主 教 吉 格 利 ( Sylvester Gigli, Bishop of Worcester) ,當時教宗李奧十世正想透過吉格利結識在歐洲文壇聲名大噪的伊拉斯摩 斯,參見 Preserved Smith, Erasmus, 75-76. 14 The Correspondence of Erasmus, in CWE, vol. 4, Ep 447: 546-546, 453-455..

(6) 242. 臺 大 文. 史 哲 學. 報. 教士服的自由。15此後至1536年他過世之時,他一直都選擇穿著簡單的教士服。 1517年之前那段不甚愉快的經驗,與他年輕時在修院中的痛苦回憶合為一體, 使伊拉斯摩斯成為宗教改革前,反對修院生活最力的人文學者。他與後來的路 得(Martin Luther, 1483-1546)一樣,質疑修院的入會誓約沒有任何《聖經》的 基礎;修院內的生活是真「奴役」而沒有真信仰,因為它們把「信仰整體放在 外在的事物上,每天為了儀式的緣故,把男孩鞭笞致死」。他形容自己在修院 時的生活有如「落在田野的魚、掉在大海的牛」,真是無奈極了!16 其實,選擇教士服並沒有真正解決他的服裝問題,既不能取悅他所往來的 達官貴人,也不能帶來因地制宜的效果。教士服或許只是他脫離修道院、卸下 會服後,較不引起紛爭與批判的服裝,而且他也是可接受聖職的神職人員,穿 著教士服並不完全背離他的社會身份。他離開修院後之所以積極擺脫會服的約 束,應該與他一直想脫離修士的身份有更密切的關係,而且他始終不願承認自 己入修院的誓約有效。17但現實困境是:在這個時代服裝界定了人的身份和角 色;18每一個修會的會服,包括他曾提及的方濟會(the Franciscans)、道明會 15 此 特 許 令 的 內 容 見 “From Leo X to Andrea Ammonio, 26 January 1517,” The Correspondence of Erasmus, in CWE, vol. 4, Ep 517. 16 The Correspondence of Erasmus, in CWE, vol. 4, Ep 447: 610-629, 446-447. 17 伊拉斯摩斯認為自己「從來都不是一名修士」 ,因為他的誓約是在脅迫之下完成,不 應具有效力。而且,進入修院之後他一直不願意換上會服,是修院內的人以精神脅 迫的方式,逼使他換上會服。他在 1525 年的信件中說:「在我的心裏面,我從來都 不接受這樣的生活方式,只是出於怕受誹謗的恐懼而忍受。」既然從未自願接受這 樣的生活,他認為即使他卸下會服,也不該被視為「叛教者」 。 “Erasmus’ Letter to X, spring 1525,” in R. A. B. Mynors and Alexander Dalzell trans., Correspondence of Erasmus, in CWE, vol. 10 (Toronto: University of Toronto Press, 1992), Ep 1436: 20-97, 108-110, 130-132. 18 相關概念參見:Ann Rosalind Jones and Peter Stallybrass, Renaissance Clothing and the Materials of Memory (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 1-7; Susan Vincent, “Clothes Make the Man,” in Dressing the Elite: Clothes in Early Modern England (Oxford: Berg, 2003), 79-108. 在這兩文中皆可見到一句常用而流行的話: 「服裝塑造了人」(Clothes make the man),這句話若回溯到十六世紀的文獻,可在 莎士比亞(William Shakespeare)著名悲劇《哈姆雷特》(Hamlet)中找到。此句第 一幕第三景中御前大臣波洛紐斯(Polonius)建議他的兒子萊阿提斯(Laertes) : Costly thy habit as they purse can buy, But not expressed in fancy—rich, not gaudy. For the apparel oft proclaims the man. 見 William Shakespeare, Hamlet: The Text of 1603 and 1623, in The Arden Shakespeare, eds. Ann Thompson and Neil Taylor (London: Thomson Learning, 2006), 1.3..

(7) 「身體的身體」:伊拉斯摩斯與人文學者的服飾觀. 243. (the Dominicans)、嘉都西會(the Carthusians)等,都是人們判定修士身份最 主要的指標,或許他必須從脫下會服開始,才能與修士的生活保持距離。從這 個角度看,他的主要策略是否定會服所具有的信仰代表性,但另一方面又仍然 使用代表宗教身份的教士服。這是個矛盾的策略,但也許也是最便利的選擇。 伊拉斯摩斯是本文的主角,他與馬基維利都有一段難忘的服裝經驗,不同 的是,因著他個人曲折而複雜的會服事件,以及他在歐洲各地訪問與觀察的經 驗,他為這個時代留下許多直接紀錄及談論穿著的文字,而他又是十六世紀最 暢銷的作家之一,他的宗教與教育作品,以及其他各類書寫,對歐洲知識界有 廣泛而深遠的影響。然而這些資料尚未被眾多研究伊拉斯摩斯的學者所利用與 分析,近年來蓬勃發展的服飾文化史(history of clothing culture),也未對伊拉 斯摩斯或其他人文學者的服飾觀,投以任何關注。19 從近十年的發展來看,服飾文化史的研究中存在多種取徑,最早引領相關 研究者以服裝、織品保存的專家為主,如黑渥德(Maria Hayward)。她早期的 研究以實物為主,重視剪裁、布料、編織等問題,但受到文化史的影響,也開 始關心更多與服飾相連的文化議題,如宮廷文化、禁奢法等。20接著有藝術史 家的投入,如威爾須(Evelyn Welch),她研究各項服飾配件(如頭飾、手套 等),並主持多項大型計畫,推動服飾的物質文化研究。21服飾文化史如今已 成為跨領域研究的沃土,經濟、政治、社會、文學等多種角度都被納入,使服 飾史成為文化史研究中多采多姿的領域。22本文在既有的研究基礎之上,企圖. 19 非常少數的例外,是福利克(Carole Collier Frick)在其著作中簡單談論過佛羅倫斯 人文學者的穿著,見 Carole Collier Frick, Dressing Renaissance Florence, 216-217. 20 黑渥德近年的作品如:Frances Lennard and Maria Hayward, Tapestry Conservation: Principles and Practice (Amsterdam: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005); Maria Hayward ed., Dress at the Court of King Henry VIII (Leeds: Maney, 2007); Maria Hayward, Rich Apparel: Clothing and Law in Henry VIII’s England (Farnham: Ashgate, 2009). 21 威爾須近年與服飾史相關之著作可見:Evelyn Welch, “Scented Buttons and Perfumed Gloves: Smelling Things in Renaissance Italy,” in Bella Mirabella ed., Ornamentalism: The Art of Renaissance Accessories (Ann Arbor: University of Michigan, 2011), pp. 13-39; Evelyn Welch, “Art on the Edge: Hair and Hands in Renaissance Italy,” Renaissance Studies, 23.3 (2009), 241-268. 22 跨領域的研究成果可參考期刊專號 Continuity and Change, 15.3, Special Issue on Clothing and Social Inequality (Cambridge: Cambridge University Press, 2000),以及 Catherine Richardson ed., Clothing Culture, 13350-1650 (Aldershot: Ashgate, 2004)。這 兩本著作中,都包含了經濟、政治、文學等不同角度書寫的服飾史。.

(8) 244. 臺 大 文. 史 哲 學. 報. 開拓語言、思想的角度,以服裝如何被談論與思考,來分析服飾在歷史中的意 義,而不再從物質面入手。而本文所選擇的對象——以伊拉斯摩斯為主的人文 學者,23他們的服飾觀尚未被服飾史研究者所分析,而一般的研究者通常只注 意到人文學者對古代文字與教育的貢獻,以及人文學者的政治、宗教思想,並 未關注人文學者如何思索服飾的功能與意義,或他們是在何種脈絡下思考服飾 的問題。因此,本文不但能增進我們對歐洲近代早期服飾觀念的瞭解,也可使 我們對人文學者有不同的認識。. 二、「文雅」(civility) 在人文學者的作品中,服裝的議題多出現在禮儀書(courtesy books)中, 而禮儀書是他們關懷人文教育的一環。在他們的教育理念中,古代知識的涵養 雖然重要,但內在品格的陶冶、外在禮儀行為的教導,也不可忽略。人文學者 的禮儀書通常涵蓋宴飲、談話、行走、坐臥、穿著等與日常生活相關的行為規 範,這些準則透過書籍流通、家庭教育與學校教育,在十六世紀逐漸形成中上 層階級舉止行為的權威。然而,在目前有關禮儀書的研究中,服飾問題都明顯 的被忽略,似乎外在的裝扮不是禮儀書作家或人文學者所關切的項目。24 23 由於篇幅所限,本文不擬探討「人文主義」(humanism)或 「人文主義學者」 (humanists)的定義問題。早期經典性的作品,都傾向將人文學者看成一個狹小而 單純的團體,其所關注者以古代文字學、修辭學為核心,如 Paul O. Kristeller, Renaissance Thought: The Classic, Scholastic, and Humanist Strains (New York: Harper & Bros., 1961); Hans Baron, The Crisis of the Early Italian Renaissance: Civic Humanism and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny (2nd edn., Princeton: Princeton University Press, 1966 )。但近年來研究的發展,逐漸使我們認識 到人文主義沒有單一的定義,人文學者也不是具有高度同質性的團體。近年來的重 思可參見:Anthony Goodman and Angus Mackay eds., The Impact of Humanism on Western Europe (London: Longman, 1990); Lucille Kekewich ed., The Renaissance in Europe: A Cultural Enquiry, the Impact of Humanism (New Haven: Yale University Press, 2000); Charles G. Nauert, Humanism and the Culture of Renaissance Europe (2nd edn., Cambridge: Cambridge University Press, 2006)。本文的主角伊拉斯摩斯被認為是人文 學者並無疑義,而且他也被視為北方「基督教人文主義」(Christian Humanism)的 代表人物,有關他的貢獻與影響力,可參見 M. E. H. N. Mout, H. Smolinsky and J. Trapman eds., Erasmianism: Idea and Reality (Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1997). 24 有關近代早期禮儀書的研究,可參見 Norbert Elias, The Civilizing Process, vol. 1: The History of Manners, trans. Edmund Jephcott (New York: Pantheon Books, 1978); Marvin.

(9) 「身體的身體」:伊拉斯摩斯與人文學者的服飾觀. 245. 事實上,在十六世紀最具代表性的兩本禮儀書中,都提到穿著的重要性。 其一是義大利人文學者卡斯提理翁(Baldassare Castiglione, 1478-1529)所寫的 《廷臣之書》(Il libro del Cortegiano, 1528)。25此書由連續四夜在宮廷中的會 談所組成,其中第二夜會談的主題之一,就是合宜的穿著。書中主要談話者之 一費德里哥(Messer Federico)說:「他〔廷臣〕想要自己看起來是什麼樣子、 要人家如何對待他,他就得照著怎麼穿。他要知道,即使那些未曾聽過他說話, 或未曾見過他做任何事的人,也會以他所穿的衣服來認識他。」26透過這些話, 卡斯提理翁提醒讀者:廷臣們所在意的「第一印象」,是由服裝所造就的。另 一部影響更廣的禮儀書是伊拉斯摩斯所寫的《論男孩的文雅》(De civilitate morum puerilium, 1530)。27這本書分為七個子題,第二個子題就專談穿著(De dultu),伊拉斯摩斯在此處說:「某種程度上,服裝是身體的身體(corporis. B. Becker, Civility and Society in Western Europe, 1300-1600 (Bloomington: Indiana University Press, 1988); Anna Bryson, From Courtesy to Civility: Changing Codes of Conduct in Early Modern England (Oxford: Clarendon Press, 1998); Jennifer Richards, Rhetoric and Courtliness in Early Modern Literature (Cambridge: Cambridge University, 2003). 這些作品的重點多在生理行為、餐桌禮節、儀式文化、言談等,幾乎不談衣 著。 25 《廷臣之書》以義大利文寫成,有關此書在十六世紀及其後出版的情形與影響力, 參見 Robert W. Hanning and David Rosand eds., Castiglione: The Ideal and the Real in Renaissance Culture (New Haven: Yale University Press, 1983); Peter Burke, The Fortunes of the Courtier: The European Reception of Castiglione’s Cortegiano (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 1995). 26 Baldesar Castiglione, The Book of the Courtier: A Norton Critical Edition, trans. Charles S. Singleton, ed. Daniel Javitch (New York: Norton, 2002), 90. 27 這本書的影響力更勝於《廷臣之書》 。它於 1530 年在巴塞爾(Basel)付梓後,得到 熱烈的迴響,其拉丁文本在伊拉斯摩斯過世之前再版至少 39 次,之後至 1600 年又 再版約 60 次、至 1800 年再版 13 次。這本小書也很快被翻譯為德文、法文、英文、 荷蘭文等各種文字版本印行,被轉載或改編者更難計其數。此外,這本書出版後也 成為許多文法學校(grammar schools)或拉丁文學校(Latin schools)的教材,尤其 是在新教地區。參見:Dilwyn Knox, “Disciplina, the Monastic and Clerical Origins of European Civility,” in John Monfasani and Ronald G. Musto eds., Renaissance Society and Culture: Essays in Honor of Eugene F. Rice, Jr. (New York: Italica Press, 1991), 109, 126-127; Franz Bierlaire, “Erasmus at School: The De civilitate Morum Puerilium Libellus,” in Richard. L. DeMolen ed., Essays on the Works of Erasmus (New Haven: Yale University Press, 1978), 239-251; Dilwyn Knox, “Erasmus’ De Civilitate and the Religious Origins of Civility in Protestant Europe,” Archiv für Reformations geschichte, 86 (1995): 11-12..

(10) 246. 臺 大 文. 史 哲 學. 報. corpus),也從這裏一個人可以推斷另一個人品格的狀態。」28這句話表達了服 裝與個人之間的親近性,它緊貼著人的身體,身體又緊貼著個人的內心與靈魂, 內外相映。這兩個例子顯示,人文學者並未輕看服飾對界定個人身份或內在品 格的重要性,也注意到服飾如何影響他人的觀感。 然而,要瞭解伊拉斯摩斯或其他人文學者的服飾觀,並不能狹隘地僅從他 們談及服飾的地方著手,而必須放在整個觀念或思想的脈絡中去理解。《論男 孩的文雅》一書中,最重要的概念是此書標題所用的「文雅」(civilitate),而 且隨著此書的暢銷,它成為十八世紀中葉以前一切良好舉止言行的統稱。29伊 理亞斯(Norbert Elias, 1897-1990)在《文明的歷程》第一冊《禮儀史》(The Civilizing Process: The History of Manners)中就指出,十六世紀是歐洲禮儀觀念 變化的轉折點,新的「文雅觀」(concept of civilité)取代中古的禮儀觀 (courtoisie),而「其起始點可準確地定在」伊拉斯摩斯於1530年出版的《論 男孩的文雅》。伊理亞斯繼續指出,這本書正好迎合當時社會的需要,受到廣 泛的歡迎,因此許多禮儀書作者模仿伊拉斯摩斯之作,也以civilitate為標題,進 而使各地文字中出現相應的字詞,如法文的civilité、英文的civility、義大利的 civiltà,它們取代了中古的courtoisie一詞。30研究近代早期英格蘭禮儀行為的布 萊森(Anna Bryson),雖然不完全認同伊理亞斯的看法,但也指出:在十六世 紀英格蘭,與禮儀行為相關的出版品中,最具影響力的是伊拉斯摩斯的《論男 孩的文雅》。31法國史家夏提爾(Roger Chartier)則指出,這本書「為歐洲知 識界提供了一致的行為規則」。32 28 Desiderius Erasmus, On Good Manners for Boys, in CWE, vol. 25, trans. Brian McGregor (Toronto: University of Toronto Press, 1985), 278. 《論男孩的文雅》一書之拉丁文、 英文對照本可見 De Divilitate Morum Puerilium. A Lytell Booke of Good Maners for Chyldren, trans. Robert Whittington (London, 1532, STC 10467). 29 Civility 一詞至十七世紀時才成為指稱「合宜之社會行為」的主要用詞,但其他的詞 語也同時存在。從十五世紀至十八世紀,英語中的用詞包括 courtesy, nurture, virtue, honour, politeness, decency 等。參見 Anna Bryson, From Courtesy to Civility, 47-49; Peter Burke, “A Civil Tongue: Language and Politeness in Early Modern Europe,” in Peter Burke, Brian Harrison and Paul Slack eds., Civil Histories: Essays Presented to Sir Keith Thomas (Oxford: Oxford University Press, 2000), 35-39. 30 Norbert Elias, The Civilizing Process, vol. 1, 53- 55. 31 布萊森認為伊拉斯摩斯所帶來的改變並非如此絕對而明確;Civility 一詞的普及也不 代表某種新觀念突然取代舊的,而是源自古代的城邦政治與市民組織的相關概念, 逐步滲入中古禮儀傳統的結果。Anna Bryson, From Courtesy to Civility, 47-49. 32 Roger Chartier, “From Texts to Manners, A Concept and Its Books: Civilité between Aristocratic Distinction and Popular Appropriation,” in The Cultural Uses of Print in.

(11) 「身體的身體」:伊拉斯摩斯與人文學者的服飾觀. 247. 如果「文雅」是這一致的行為規則的統稱,我們就必須從文雅的觀念瞭解 伊拉斯摩斯的服飾觀。伊拉斯摩斯並未直接解釋何謂「文雅」,但我們可以從 文雅適用的對象以及實踐的場域,瞭解它的特性,以及它與中古時代「禮儀」 概念的不同之處。就適用對象而言,《論男孩的文雅》一書提供了兩種不同的 訊息。一方面伊拉斯摩斯將此書獻給一位11歲的貴族子弟——勃根地的亨利 (Henry of Burgundy),代表它所適用的對象是在宮廷中生活與學習的年輕貴 族;另一方面伊拉斯摩斯在此書中說:這本小書不單為這位優秀的王子而寫, 而是要「鼓勵所有的男孩更有意願學習這些規則,因為它們是獻給一位有大好 前途的男孩。」33在本書最後也提到,那些出身良好的子弟應當要遵循合宜的 規矩,而那些出身平凡,甚至低下的人,「更要竭盡所能以舉止之高貴,彌補 命運對他們的惡意。沒有一個人可以選擇自己的父母或國家,但每一個人都可 以形塑自己的才能和品格。」34由此看來,他所提倡的行為規矩不僅可適用於 貴族子弟在家宅內的學習,也可用於一般平民子弟在學校的教育;35既可為宮 廷儀節的一部份,也可為學校生活或社會生活中的規範。 若與中古的禮儀書相較,伊拉斯摩斯的「文雅」觀所觸及的對象與場域都 比較廣,而不像中古禮儀書多將禮儀實踐的場域設定在貴族家宅之內。除了適 用的人口不同之外,《論男孩的文雅》一書使用「文雅」做為標題,與中古禮 儀書常以「禮儀」(courtesy)做為標題不同。36禮儀一詞源於「宮廷」(court), 「文雅」一詞則取自拉丁文civilitas,它指稱古代城市生活的理想面貌,其義涵 蓋市民的生活(vita civile)與城邦的管理。從古羅馬到十六世紀歐洲,此詞的 Early Modern France, trans. Lydia G. Cochrane (Princeton: Princeton University Press, 1987), 77. 33 Desiderius Erasmus, On Good Manners for Boys, 273. 34 Ibid, 289. 35 此 時 在 人 文 學 者 的 推 動 下 , 在 教 會 或 城 市 出 現 多 所 以 教 授 人 文 學 科 ( studia humanitais)為主的學校,而人文學者(humanista)的本義,就是教授人文學科的教 師。伊拉斯摩斯本人曾親自協助英格蘭人文學者科列特(John Colet, 1467-1519), 於 1505 年在倫敦聖保羅大教堂建立一所開放給所有平民子弟的人文學校,他也為這 所學校編纂了各類教科書。 《論男孩的文雅》一書很可能是此平民教育理念的延續, 並可用於學校教育中的禮儀教導。有關聖保羅大教堂的人文學校,參見 William Harrison Woodward, Studies in Education during the Age of the Renaissance (New York, Russell & Russell, 1965), 109; Peter G. Bietenholz, ed. Contemporaries of Erasmus: A Biographical Register of the Renaissance and Reformation, vol. 1 (Toronto: University of Toronto Press, 1985-1987), 326-327. 36 J. W. Nicholls, The Matter of Courtesy: A Study of Medieval Courtesy Books and the Gawain Poet (Woodbridge: D. S. Brewer, 1985), 12..

(12) 248. 臺 大 文. 史 哲 學. 報. 使用均以政治意涵為主,做為討論政治組織與政治責任的用詞,37但伊拉斯摩 斯借用這個字來指稱個人合宜的行為規矩,淡化了此詞原有的政治意涵,並將 它帶入更廣的社會與文化領域,同時也使這套行為規矩被界定在世俗社會,尤 其是各類人口混雜的城市生活中。因此,在此時代源於拉丁文「城市」(urbs) 一詞的「雅致」(urbanitas or urbanity),也可以當作「文雅」的同義詞。38它 們的實踐場域既可涵蓋宮廷,卻又比宮廷更廣大,同時又與鄉村生活清楚區隔。 39. 上文解決了「文雅」一詞實踐的人與場域,接下來要釐清的問題是「文雅」 的功能或目的何在?伊拉斯摩斯認為,《論男孩的文雅》一書可以幫助年輕子 弟「形塑自己的才能和品格」,這句話告訴我們,他所提出的「文雅」是教育 的一部份,也是「自我塑造」(self-fashioning)的工具。40在此書出版之前, 伊拉斯摩斯已寫了一系列關於人文教育的作品,如《論學習的方法》(De ratione studii ac legendi, 1511)、《作文方要》(Conficiendarum epistolarum formula, 1520)、《希臘文與拉丁文的正確說法》(Dialogus de recta latini garecique sermonis, 1528)、《論孩童的教育》(De pueris statim ac liberaliter instituendis, 1529)等等。41這些作品引領歐洲年輕人走出中古騎士教育的框架,加強古典 文學與說寫能力的訓練,而《論男孩的文雅》一書是這一系列作品的結尾,教 導合宜的舉止與應對能力。伊拉斯摩斯1530年之前的教育作品,可說是在教導 學童如何「涵於內」,而《論男孩的文雅》則在教導他們如何「形於外」,它 們都是人文教育中不可或缺的部分。 在整個人文教育的過程中,伊拉斯摩斯對禮儀行為的教導,也有清楚的次 序和定位。他說:「年輕人的陶塑(formatura)是由許多部分所組成的,首先 最重要的,在於將敬虔的種子深植在他們柔軟的心房中;其次要灌輸他們對博 雅知識的熱愛及對其完整的瞭解;第三,要教導他們人生應擔負的責任;第四, 要從幼年起給予禮儀的訓練。」最後這一部分也就是《論男孩的文雅》一書所 37 Anna Bryson, From Courtesy to Civility, 49. 38 John Hale, “Civility,” in The Civilization of Europe in the Renaissance (New York: Touchstone, 1993), 364. 39 《論男孩的文雅》一書中常將粗鄙的行為與鄉村農民連結在一起。例如,伊拉斯摩 斯認為取鹽時要用小刀, 「用三根指頭伸到鹽皿的,是鄉下人的表徵」 。Erasmus, On Good Manners for Boys, 284. 40 有關「自我塑造」的概念,可見 Stephen Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare (Chicago: The University of Chicago Press, 1980). 41 見 Desiderius Erasmus, in CWE, vol. 23-vol. 26 (Toronto: University of Toronto Press, 1974-)..

(13) 「身體的身體」:伊拉斯摩斯與人文學者的服飾觀. 249. 要關注的主題。伊拉斯摩斯不否認外在舉止行為是「哲學中十分粗淺的部分」 (crassissima philosophiae pars),可是他也注意到:「在現今的輿論中,合宜 的舉止有助於贏得他人的好感,也可以讓人們看見知識份子卓越的天賦。」42對 他而言,上述人文教育的四環是不可分割的,透過信仰、知識,以及對生命責 任的認知,伊拉斯摩斯將「基督哲學」(philosophia Christi)灌輸給世俗世界 的年輕學子,43而禮儀教導的目的就是在日常生活中實踐基督哲學,從而體現 以基督教信仰為中心的理想生活。 整體看來,伊拉斯摩斯的文雅觀,一方面企圖將古代市民生活與教育的理 想,帶入他自己所生存的年代;另一方面,他將原本存在於修道院內的宗教訓 練與身體規訓(disciplina corporis),44帶入世俗世界,一如其「基督哲學」結 合了古代的「理智」與基督教的「虔誠」。因此,實踐文雅的意義絕對不只是 在表面的儀節,也不只是為了「贏得他人的好感」,而是由內到外、由靈魂到 身體,「全人」的表現。伊拉斯摩斯強調,外在的舉止形貌乃是內在的延伸, 「身體外在的儀節」必須出自「良善有序的心靈」。也就是說,一個完善的人 是在「心靈、身體、姿態、服飾」各方面都井然有序的人。45伊拉斯摩斯把這 樣的文雅觀,安放在他所規範的各項行為上,因此我們也必須以此為基礎來瞭 解他的穿衣之道。 在穿著的規矩上,他首先說明:沒有一套固定的標準可適用於所有人,因 為每一個人貧富不同、位階不同,看法不同;每一個國家認可的合宜服飾不同、 每一個時代受歡迎的服飾也不同。所以衣著的標準無法嚴格的界定,但「聰明 的人」應該要懂得因時、因地、因風俗而制宜。46伊拉斯摩斯這裡的說法,符 合他的文雅觀適用於各階層的原則,也呼應他自己曾在各地生活過的經驗。不 過他在書中也說:儘管有如此多的差異,「天生的好品味或壞品味的確存在」。. 42 Desiderius Erasmus, On Good Manners for Boys, 273. 43 伊拉斯摩斯的「基督哲學」並不是真正的哲學,他強調的是一種將信仰與道德融入 日常行為的生活方式(a way of life) ,避免使信仰僅與儀式、教規結合。其具體的建 議發表於《基督尖兵手冊》(Enchiridioni militis christiani, 1503) ,也體現於《論男孩 的教養》這部作品中。有關此詞的出處見:Cornelis Augustijn, Erasmus, 75-76. 更多 討論可參見:James D. Tracy, Erasmus of the Low Countries (Berkeley: University of California Press, 1996), part II, Philosophia Christ. 44 參見 Dilwyn Knox, “Disciplina: The Monastic and Clerical Origins of European Civility,” 109-114. 45 Desiderius Erasmus, On Good Manners for Boys, 273. 46 Ibid, 278-279..

(14) 250 47. 臺 大 文. 史 哲 學. 報. 這裡的「品味」就是「文雅」的體現,是伊拉斯摩斯為這個時代所提出的新. 行為標準。他的理想是人們不再由血統或職業來區分身份的高低,而是以跟隨 或違反文雅的原則,或是否有「品味」,來決定個人的尊貴性。但「天生」的 好品味如何可得? 48 既然血統不再能決定身份高低,也不該來決定品味的優 劣,伊拉斯摩斯主張品味必須經過學習和指點,而他的禮儀書就在教導人們如 何區隔品味高低。 首先,他指出服裝上有任何多餘無用的東西,都是「品味差」的表現。例 如衣裳後端長而拖曳的下擺,穿在女人身上會顯得「愚頑可笑」;穿在男人身 上則是「可鄙可恨」。其次,他認為透明的衣裳,無論對男或女而言都不適當, 因為衣服的「第二個功能」,49就是遮蔽那些「讓人看了感到冒犯的部分」。 至於太短的衣服,短到一彎身就暴露應遮蔽的部位,也不合宜。以上這三點, 皆就服裝的功能來看,伊拉斯摩斯接著再從服裝的剪裁與設計來談,他認為開 裂縫(slashed)的服裝是給「傻子」穿的;刺繡與多花色的衣裳是給「笨蛋和 猴子」穿的。50這些人似乎既無理性,也無法思考,難以追隨優雅的品味。 最後,他為年輕子弟提供幾項建議。第一,個人的服裝風格要與身份地位 相稱,不能衣衫襤褸,也不能過於奢華,更不要顯現出放蕩或無知的樣子。第 二,個人所選擇的服裝不但要有品味、剪裁規矩,也要合於身體的曲線。第三, 他認為只要不過於邋遢,年輕人顯現出一點對服裝不太在意的樣子是必要的。 如果父母贈與華麗的衣裳,也不可過於招搖,最好是一方面讓人欣賞景仰,一 方面「看起來好像未察覺自己穿得漂亮的樣子」。51 伊拉斯摩斯的服裝規範中,除了「品味」的訴求之外,還有兩個相聯繫的 原則,即「節制」(modestia)與「合宜」(decorus)。節制是自我約制的表 現,但自我約制也必須合宜,即合於身份和地位,才不致「引人注目」。52他. 47 Ibid, 279. 48 有關品味的研究可見:Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, trans. Richard Nice (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1984). 布迪 厄在此書中指出,品味的養成是文化資本(cultural capital)累積的成果,資產階級 因對藝術長期的浸淫,而培養出看似天生的鑑賞力與美感。 49 伊拉斯摩斯在另一部對話式的作品《士兵與嘉都西會修士》(Militis et Cartusiani, 1523)中,提到衣服有兩種功能:一是禦寒,二是遮蔽令我們感到羞恥的部位。見“The Soldier and the Carthusian,” in CWE, vol. 39, 332. 50 Desiderius Erasmus, On Good Manners for Boys, 279. 51 Ibid, 279. 52 Ibid, 286..

(15) 「身體的身體」:伊拉斯摩斯與人文學者的服飾觀. 251. 在1522年所寫的兩篇有關禮儀教導的對話作品中,也以「節制」做為主軸,53他 提到「你的衣服必須要乾淨整齊,使你全身的服裝、動作、姿勢、體態,都能 顯示出真誠的節制與可敬的特質。」54所以,「節制」除了是選擇服飾時應秉 持的原則,也是透過服裝而展現於外的美德。 在另一部十六世紀重要的禮儀書——卡斯提理翁的《廷臣之書》中,也有 一套穿著的規矩,書中主要代言人物是上文曾提到的費德里哥,他的意見和伊 拉斯摩斯有許多相通之處。首先,他主張服裝要因時、因地制宜,跟隨社會「大 多數人的風俗習慣」。服裝也要因場合而調整,在節慶、競賽、化妝舞會等場 合,可選擇華麗、明亮又時髦的服飾;在平常的時候,則應選擇沈穩、莊重的 打扮,所以他建議黑色服裝是最佳的選擇,若不是黑色,也要盡量使用暗沈的 顏色,呈現莊重冷靜的樣貌,避免花俏。不過當時的義大利人喜好外國風尚, 對法國式、西班牙式、日耳曼式,甚至土耳其風格的服裝,趨之若鶩。在如此 多樣的選擇中,費德里哥認為法國式的服裝過於繁複,日耳曼式的又過於單調, 只有西班牙式的服裝最能符合莊重沈穩的訴求。55其次,費德里哥和伊拉斯摩 斯一樣,主張廷臣對穿著要表現出不太在意的樣子。他希望廷臣的服裝能夠乾 淨、精緻,表現出「適切的優雅」,卻不流於女性化或過度裝扮。56最後,費 德里哥也強調「外在之事能見證內在之事」,若有仕紳穿五顏六色的衣裳走在 大街上,或在他的弓箭上綴以各色線繩與彩帶,人們就會把他當作「笨蛋或小 丑」。費德里哥並不認為服裝是判斷個人內在品格唯一的指標,也不認為藉由 服裝可做出絕對的判斷,但服裝和個人的言語或行為一樣,都是個人內在特質 的判準,這些外在的事物都能顯明內在所存的狀態。57 由以上這幾點看來,《廷臣之書》與《論男孩的教養》有十分相近的服飾 規範,但這兩本禮儀書其實有完全不同的出發點與訴求的對象。《廷臣之書》 約寫於1506年至1518年之間,記敘1517年左右在爾比諾(Urbino)宮廷連續四 個晚上的會談,它的內容以宮廷生活為樣本,教導讀者在宮廷政治場中生存的 技巧,而它訴求的對象是上層的貴族,或欲打進宮廷生活圈的人。所以書中所 談之理想的舉止規範,不見得能適用於各階層的人,甚至主張只有出身貴族的. 53 Desiderius Erasmus, “The Usefulness of the Colloquies,” in Colloquies, in CWE, vol. 40, 1100. 54 Desiderius Erasmus, “A Lesson in Manners,” in Colloquies, in CWE, vol. 39, 71. 55 Baldesar Castiglione, The Book of the Courtier, 88-89. 56 Ibid, 90. 57 Ibid, 89-90..

(16) 252. 臺 大 文. 史 哲 學. 報. 人才能展現真正的優雅。58再者,《廷臣之書》中主導的觀念不是涵於內、形 於外的「文雅」,而是外表看來悠然自若、毫不在意得失的「淡然」 (sprezzatura)。59「淡然」是卡斯提理翁在寫《廷臣之書》時新創的義大利語 詞,它期許廷臣在一切行為或技藝的表現上,呈現出渾然天成、無憂無慮又毫 不費力的樣貌,這樣才能不著痕跡地展現出看似天生的「優雅」(grazia), 使人想像「他能如此輕巧地表現得這麼好,必定擁有比眼前所見更大的技能; 他若在所行的事上投以更多關注和努力,會表現得優異。」60所以廷臣最忌諱 的是矯揉做作(affettazioine),或對一件事情過度在乎的樣子。其實,「淡然」 並不是真的不在乎,也非真的渾然天成,而是努力學習並刻意展現出來的優雅 外貌,同時它也是一種偽裝、操弄與欺瞞的技巧,以贏得君王與其他廷臣的欣 賞。它並不強調個人內在是否真具有某種特質,而在乎個人所顯於外的形象。 總結而言,伊拉斯摩斯和卡斯提理翁的禮儀書,都各由其核心概念——「文 雅」與「淡然」,發展出各自的穿衣之道。前者關切個人內在的涵養如何透過 外在合宜的服飾彰顯;後者雖然也主張外在之物能顯明內在的狀態,但更在乎 的是個人所穿的服裝,能否展現美好的外在形象。雖有這樣的差異,他們的觀 點都顯示,在人文學者對服飾的思考中,內在與表象兩者間的關係是不可忽略 的議題。. 三、表象與內在 《論男孩的文雅》這本書,除了穿著之外,還有另外六個主題:面容與姿 態(De corpore)、教堂內的舉止(De moribus in templo)、宴飲中的餐桌禮儀. 58 《廷臣之書》中有一段有關貴族血統是否重要的討論,見 Baldesar Castiglione, The Book of the Courtier, 21-24. 59 Sprezzatura 並無完全相應的英文可用,最接近其義的是 nonchalance,要譯為中文更 加困難,此 處暫譯為「 淡然」。在此 概念下「看 起來不像藝 術的乃是真 藝術 」 (‘Therefore we may call that art true art which does not seem to be art’) ,見 Baldesar Castiglione, The Book of the Courtier, 32. 有關此詞的討論可參見:Eduardo Saccone, “Grazia, Sprezzatura, Affettazione in the Courtier,” in Robert W. Hanning and Dvaid Rosand eds., Castiglione: The Ideal and the Real in Renaissance Culture (New Haven: Yale University Press, 1983), 45-67; Harry Berger, “Sprezzatura and the Absence of Grace,” in The Absence of Grace: Sprezzatura and Suspicion in Two Renaissance Courtesy Books (Stanford: Stanford University Press, 2000), 9-25. 60 Baldesar Castiglione, The Book of the Courtier, 34..

(17) 「身體的身體」:伊拉斯摩斯與人文學者的服飾觀. 253. (De conviviis)、待人接物之禮(De congressibus)、遊戲之禮(De lusu), 以及臥房內的規矩(De cubiculo)。在這七個主題中,有一共同的概念貫穿, 即表象與內在的相應;可見的行為彰顯了不可見的內心。例如,伊拉斯摩斯認 為一個人眼睛若時常眨個不停,表示此人「善變無常」;若斜眼視人或眼球不 停溜轉,反映此人「精神錯亂」。除了眼神之外,一個人的鼻息也可反映內心 是否平穩沈靜,還是狂暴易怒。論到姿態,他主張坐著時膝蓋和雙腿要併攏, 若大剌剌的張開雙腿代表此人善於「自誇」;兩腿交叉則代表「不安」。而站 立時雙腿應當稍微分開一點,若兩腳交叉站著,則顯示此人「愚蠢」。61談到 服飾時也是如此,伊拉斯摩斯直接指出,外在的穿著,可以表露一個人內在的 「品格」;缺乏品味的穿著,反映一個人癡愚的內在。62 伊里亞斯、布萊森等研究禮儀史的學者,都注意到伊拉斯摩斯此種內外相 應的思維,63但他們並未繼續追問此思維的來源。研究伊拉斯摩斯「文雅觀」 之起源的諾克斯(Dilwyn Knox) ,則略提到中古與文藝復興時代的基督教傳統, 如聖安博(St. Ambrose, c. 337-397)與阿奎那(Thomas Aquinas, 1225-1274)的 作品中透露類似的想法,而他們的想法又奠基於《舊約聖經》的〈德訓篇〉 (Ecclesiasticus)。64不過諾克斯並未繼續討論這個問題,他的文章主要在處理 禮儀書與禮儀觀念的宗教根源,而非內外相應的問題。本文認為,伊拉斯摩斯 內外相應的思維,主要的思想背景有三。第一,如諾克斯所說,來自〈德訓篇〉, 亦稱〈息辣書〉(Book of Sirach),屬《舊約》智慧書之一。雖然此篇被列為 《偽經》(Apocrypha)而非正典,但從初代教會至伊拉斯摩斯的時代,其內容 廣為宗教作家所熟知。〈德訓篇〉的經文中有多處提及外在形貌與內在品格的 相應,例如第13章中說:「人向善或向惡的心,都能改變自己的面容。喜悅的 心使面容愉悅。愉悅的面容是心靈豐盛的憑據……。」65第19章中說:「由外 表,可以認識人;從面貌上,可以看出他是否明智。人的服裝、喜笑和步伐,. 61 Desiderius Erasmus, On Good Manners for Boys, 274, 275, 278. 62 Ibid, 278. 63 Norbert Elias, The History of Manner, 78-79; Roger Chartier, “From Texts to Manners, A Concept and Its Books,” 79; Ann Bryson, From Courtesy to Civility, 112. 64 Dilwyn Knox, Dilwyn Knox, “Disciplina: The Monastic and Clerical Origins of European Civility,” 109-110. 65 Ecclesiasticus, 12:24-25. 見 Donald Senior ed., The Catholic Study Bible (Oxford: Oxford University Press, 1990), p. 835. 英譯文為:‘The heart of a man changes his countenance, either for good or for evil. The sign of a good heart is a cheerful countenance; withdrawn and perplexed is the laborious schemer.’ 中譯文部分參考《思高 聖經》,〈德訓篇〉,13:31。.

(18) 254. 臺 大 文. 史 哲 學. 報. 都表示他的為人。 」66第25章中也說:「婦人的邪惡,使自己的面容改變,陰 沈有如母熊的臉」」67 以上這幾段經句都指向同一個概念:面容是心靈的徵兆。這個概念正是伊 拉斯摩斯詮釋行為舉止的依據,而且在他看來,粗魯的行為不但顯示內在的邪 惡,也代表靈魂的失序。例如他認為在舉行彌撒時,若有人不脫帽、不下跪, 這個人「不僅會被視為不文雅的人,也會被視為完全瘋顛的人」。又如在餐宴 中,若有人無法安然自若,不時要抓頭、剔牙、咳嗽或吐痰,這些習慣都顯現 出內在精神錯亂的樣子。68然而,如果外在形貌只是被動地反映內在心靈的變 化,學子只需要陶冶內心,不需要外在儀節的輔助,那麼禮儀的教導也無太大 的意義。但伊拉斯摩斯在《論男孩的教養》一書中,也諭示外在舉止的形塑可 回饋於內在的轉變,例如在彌撒儀式中,他特別強調當聖體被高舉時,「你的 臉要朝向祭壇,你的心靈才會面對上帝」;也必須雙膝跪下,屈身禮敬,安靜 默想,「使你身體的每一個部分都致力朝向敬畏的狀態」。69因此,不僅是內 在靈魂的虔誠能反映在舉止行為上;外在身體的敬虔也能有效提升個人的信 仰。「身體」與「靈魂」其實是雙向連動、彼此節制的關係。 伊拉斯摩斯對「表象」與「內在」,或「身體」與「靈魂」彼此相應的看 法,除了受到《聖經》的影響之外,也與「新柏拉圖主義」(Neo-platonism) 有密切的關係。70新柏拉圖主義本身是基督宗教與柏拉圖思想融會的結果,伊. 66 Ecclesiasticus, 19:25-26. 見 Donald Senior ed., The Catholic Study Bible, p. 841. 英譯 文為:‘One can tell a man by his appearance; a wise man is known as such when first met. A man’s attire, his hearty laughter and his gait, proclaim him for what he is.’ 本句中譯文 採用《思高聖經》,〈德訓篇〉,19: 26-27。 67 Ecclesiasticus, 25:16. 見 Donald Senior ed., The Catholic Study Bible, p. 847. 英譯文 為:‘Wickedness changes a woman’s looks, and makes her sullen as a female bear.’ 中譯 文見《思高聖經》,〈德訓篇〉,25: 24,但本文未採用。 68 Desiderius Erasmus, On Good Manners for Boys, 280, 284. 69 Ibid, 280. 70 十五世紀下半葉,多位佛羅倫斯的人文學者受到拜占庭學者的影響,開始學習希臘 文,並閱讀柏拉圖以及新柏拉圖主義代表人物普羅提納斯(Plotinus, 204-170)的作 品。而後在麥迪奇家族(the Medici)的贊助之下,費契諾(Marsilio Ficino, 1433-1499) 設立了「柏拉圖學院」(Platonic Academy) ,匯聚有興趣的學者討論並翻譯柏拉圖的 作品,闡述新柏拉圖主義的哲學思想,也將柏拉圖的思想與其他哲學及宗教思想, 甚至玄密學(Hermeticism),共熔於一爐。在他及其後弟子的努力之下,古希臘語 文與哲學成為文藝復興人文主義運動中,與拉丁文並立的另一個傳統。可參考 Deno J. Geanakoplos, “Italian Humanism and the Byzantine Émigré Scholars,” in Albert Rabil.

(19) 「身體的身體」:伊拉斯摩斯與人文學者的服飾觀. 255. 拉斯摩斯將之應用於他所提倡的「基督哲學」上,並在《基督尖兵手冊》 (Enchiridioni militis christiani, 1503)一書中加以闡釋。71他承襲柏拉圖,將宇 宙區分出兩個不同的世界,一者是智識的世界;一者是可見的世界。前者也可 稱為「天國的」世界,上帝與衆天使居住於其間;而後者則由星體及一切受造 物所組成。在可見的世界,地位最高的星體是太陽;在不可見的世界,則由神 的心靈掌管一切,伊拉斯摩斯把這個力量稱之為「靈」(spiritus)。在柏拉圖 的價值體系中,智識的世界與可見的世界有清楚的高低之分,人在物質世界所 見的一切不過是幻影,稍縱即逝,不值得留戀;而在智識世界所理解的,乃是 永存的真理、終極的追求。但在如此清楚區隔的兩個世界之間,伊拉斯摩斯追 隨費契諾(Marsilio Ficino, 1433-1499)、皮科(Giovanni Pico della Mirandola, 1463-1494)等人文學者的步伐,放入了第三個世界——「人」,使人處於這個 階序的中間地帶。 伊拉斯摩斯指出,人的特殊性在於他同時參與了另外兩個世界,一方面透 過「身體」(corpus)參與可見的世界;另一方面透過「魂」(anima)進入不 可見的世界。72他又將人分為三個部分:「靈」、「魂」、「體」,這三者之 間同樣有高低階序之分,有如前面三個世界的反照。他指出「身體引發我們低. ed., Renaissance Humanism: Foundation, Forms, and Legacy, vol. 1 (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1991), 350-381; Paul Oskar Kristeller, “Renaissance Platonism,” Paul Oskar Kristeller, Philosophy of Marsilio Ficino, trans. Virginia Conant (Gloucester, Mass.: Peter Smith, 1964); Frances Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition (London: Routledge, 1999). 71 伊拉斯摩斯對新柏拉圖主義的興趣,主要是受到英格蘭友人的影響,尤其是克拉辛 (William Crocyn, 1449-1519) 、林奈克(Thomas Linacre, 1460-1520) 、科列特等人, 他們在 1488 至 1496 年之間,前往佛羅倫斯學習希臘文,返國後便在大學中推動學 習希臘文的風氣,並將新柏拉圖主義的思潮,帶回英格蘭學界。當伊拉斯摩斯在 1499 年第一次訪英時,正值此高潮,他因此開始學習希臘文,並曾聽聆科列特講授新柏 拉圖主義。相關資料參見 Peter G. Bietenholz, ed. Contemporaries of Erasmus, vol. 2, 136; Lucille Kekewich, The Impact of Humanism (New Haven: Yale University Press, 2000), 173-174; Jane Sears, John Colet and Marsilio Ficino (Oxford: Oxford University Press, 1963). 有關伊拉斯摩斯對新柏拉主義的闡釋,相關討論並不多,可參見 David Marsh, “Erasmus on the Antithesis of Body and Soul,” Journal of the History of Ideas, 37 (1976): 673-688; Carlos M. N. Eire, “Erasmus as Critic of Late Medieval Piety,” in War against the Idols: The Reformation of Worship from Erasmus to Calvin (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 28-53. 72 Desiderius Erasmus, The Handbook of the Christian Soldier, trans. Charles Fantazzi, in CWE, vol. 66 (Toronto: University of Toronto Press, 1988), 65-66..

(20) 256. 臺 大 文. 史 哲 學. 報. 層次的行動,它一旦被擊潰,就與魔鬼同行」,但「靈使我們重現神聖的形貌」, 使人連結於神、與神合一。而神在造人的時候,又在「靈」與「體」之間,創 造了第三個東西——「魂」,它使人可以感知自然與神靈。然而,人的魂是飄 移不定的,它既可趨向靈的世界(不可見的世界),也可以趨向身體的世界(可 見的世界)。所以,伊拉斯摩斯說:「靈使我們為神,肉體使我們為獸,魂則 使我們為人;靈使我們信仰虔誠,肉體使我們反宗教,魂則既非此也非彼。靈 追求屬天的事,肉體追求享樂;魂則找尋需要之物。靈提升我們至天界,肉體 將我們拉下地獄,魂則與此無涉。」73總之,在至惡與至善之間,魂是中立的 地帶,但如果它放縱於肉體的淫慾,就往下移入身體的層次;如果它接受神心 靈的影響,便能上移到靈的世界。因此,伊拉斯摩斯勸勉所有基督的信徒,試 著將一切由魂而得來的感知(sensus)與屬天的靈連結,不斷地努力讓自己從 可見的世界,向上爬升到不可見的世界,這才是「完美的虔誠」。74順著這樣 的道理,伊拉斯摩斯在《基督尖兵手冊》中主張,心靈重於外在物質,真正的 虔誠在於「靈」 ,而不在於「服裝或食物的選擇」 。他借用聖古斯丁(St. Augustine, 354-430)之語說:「要用品格而非服飾」來贏得他人的尊重。75他也主張,沒 有內在的虔誠,空有受洗或領聖餐的儀式,不能使一個人成為基督徒;唯有「你 內在已與基督一同埋葬、已與他同行走向新的生命」,才是真正的基督徒。76 從表面看來,伊拉斯摩斯接受了新柏拉圖主義的宇宙階序觀(hierarchy of the universe),不可見的精神世界與可見的物質世界,有高低之分,而且站在 價值對立的兩面。但是,他在這兩者之間又另有一條中庸的道路。他並不完全 認為外在的事物,如服裝、食物、儀式,因與身體有關,就當棄如敝屣。77他 將信仰的發展視為生命的歷程,一步步成長進而歸向上帝;信仰未堅定的人猶 73 Ibid, 52. 74 Ibid, 65. 75 Ibid, 16. 伊拉斯摩斯此處主要在批評方濟會及本篤修會修士(the Franciscans and Benedictines),以自己特有的服裝或飲食規範為傲,而批評或輕視其他不跟隨這些 規則的人。伊拉斯摩斯認為這些人是「以物高抬自己,自以為義。把由人所創設的 小規矩拿來當作輕看別人的理由。」 76 Desiderius Erasmus, The Handbook of the Christian Soldier, 71. Carlos M. N. Eire 指出 《基督尖兵手冊》一書所建立的信仰是一「內省性的宗教」(religion of inwardness) , 強調個人靈魂與上帝須建立更親密的關係,見其“Erasmus as Critic of Late Medieval Piety,” 32-33. 77 因此,本文不贊成 David Marsh 的主張,他認為《基督尖兵手冊》一書顯現了伊拉 斯摩斯對靈魂與肉體絕對的二分,見其 “Erasmus on the Antithesis of Body and Soul,” p. 673..

(21) 「身體的身體」:伊拉斯摩斯與人文學者的服飾觀. 257. 如嬰孩,必須給予特別的扶助,所以他們可以在教會權威指引下,以外在可見 之物(如儀式)敬拜上帝,只要這些可見之物不取代信仰本身,或使人停留於 此即可。78所以,這諸般外在之物雖然層級較低,亦具有引導個人攀向高階世 界的功能。此外,肉眼凡胎也必須藉由感官經驗,才能理會與想像不可見的事 物,所以伊拉斯摩斯邀請讀者想像:俊美的外表多麼吸引眼目,靈魂的美善就 會有多美麗;畸形的臉多麼礙眼,受邪惡侵擾的心靈就有多麼令人厭惡。79若 完全去除這些感官經驗,一般人難以真正乘著「因愛的熱能而張開的翅膀」, 向上飛騰。80 再者,文藝復興時代以費契諾等人為代表的新柏拉圖主義,在高低階序之 外,也同時強調對應觀(correspondence)。不可見的世界、人的世界及可見的 世界,像三環鎖鍊一般,由上而下緊扣在一起,「靈」、「魂」、「體」三者 也是如此。在對應的關係中,力量流動的方向由上而下,以至高的神/靈為中 心,一環一環向下發散至所有的受造物,亦至人身所有的部分。而在下者,則 因「愛」,即回歸本源的欲望,以及此本源中所存在的「美」,而致力回應此 種力量,依附而上以臻於至善,或與神合一。81但我們如何感知另一個人有志 於此呢?靈、魂、體既然相應對,靈魂的意念與力量就會透過身體表現出來。 所以,伊拉斯摩斯在《論美德之追尋》(Oratio de virtute amplectenda, 1503) 這篇短文中,借用柏拉圖與亞理斯多德的主張,指出「心靈的品質可以從面貌 與身體推斷」;「美麗的身體顯示〔一個人〕擁有美麗的心靈,或至少能幫助 他得到〔後者〕。」而且,. 身體與魂是如此緊密連結,後者會回應前者的狀態,心靈的美善則 反映在美麗的外貌上。同時,在另一方面,身體的狀態與深藏在我 們體內的神聖氣息〔指魂〕,有彼此相互影響的效應,與其連結, 並環繞在它的四周,有如生蠔的殼。82 伊拉斯摩斯在《新母親》(Puerpera, 1526)這篇對話錄中,又更進一步闡述外. 78 Desiderius Erasmus, The Handbook of the Christian Soldier, 15, 73-74. 79 Ibid, 66. 80 伊拉斯摩斯借用柏拉圖之語,見 Desiderius Erasmus, The Handbook of the Christian Soldier, 84. 81 Marsilio Ficino, Commentary on Plato’s Symposium on Love, trans. Sears Jayne (Dallas, Tex.: Spring Publications, 2nd rev. ed., 1985), 46-51. 82 Desiderius Erasmus, Oration on the Pursuit of Virtue, in CWE, vol. 29, trans. Brad Inwood, eds. Elaine Fantham and Erika Rummer (Toronto: University of Toronto Press, 1989), 5-6..

(22) 258. 臺 大 文. 史 哲 學. 報. 對內、身體對魂的影響。他指出:「你不單只是一個魂,而是一個帶著身體的 魂。」如果人的魂進入雞、豬、駱駝等動物的體內,牠們也不可能變成人。而 我們身體的感官如果遭受損害,心靈(animus)的感知能力就會下降,「心靈 是透過眼睛和耳朵來認識與傾聽,所以它能理解、記憶、愛戀、妒恨、生氣以 及沈靜。」因此,「身體是心靈的工具」。83在這篇作品中,伊拉斯摩斯又以 「服裝」來比喻,他寫道:「身體是魂的衣裳」,因為心靈的運作會受到身體 的節制,「身體與心靈的關係,猶如衣服與身體的關係」;「服裝的類型決定 我們的身體靈活與否,身體的樣貌也會使我們的魂有所不同」。雖然魂不能像 身體一樣,每天替換不同的衣服,但「要讓魂穿得多麼舒適則決定在我們」。84 這句話表示,人的魂可以(也必須)決定他的身體,及其姿態、眼神、動作該 如何表現,「魂既能影響身體,又受身體的影響。」85 除了《聖經》與新柏拉圖主義的影響之外,伊拉斯摩斯對表象和內在的看 法,與近代早期所流行的相面術(physiognomy)也有共鳴之處。相面術基本上 是一門透過觀察人的外表來詮釋其內在的技藝;人的面容、身軀、聲音與行走 的姿態,都可以視為「靈魂的明鏡」(mirror of the soul)。歐洲從十一世紀開 始,因受到阿拉伯與埃及玄密學傳統的影響,相面術不但流行於俗民文化之中, 也被知識份子所接受與研究,至十五、十六世紀,相面術已是一門融合古代醫 學、哲學、基督教與玄密學的學問。86相面術中最常用的一句諺語:「眼睛為 靈魂之窗」,廣為知識份子所引用,伊拉斯摩斯在《論男孩的文雅》中也引此 句 。 87 此 外 , 他 在 《 古 諺 集 》 ( Adagiorum chiliads, 1500 ) 及 《 箴 言 集 》 (Apophthegmata, 1531)兩部作品中,都提到了相面術。 在《古諺集》中,他指出「知面知人」(ex fronte perspicere)是相面師常 用的一句話,若追溯其古代的源頭,可在西塞羅的作品中找到。西塞羅主張人 可以從他人的面貌、眼神看出內在的情感;面容、外貌是通往「心靈的門路」. 83 Desiderius Erasmus, “The New Mother,” in Colloquies, in CWE, vol. 39, 596-598. 這篇 對話中主要發言者是 Eutrapelus,與他對話的是剛當上母親的 Fabulia。在此篇作品 中,伊拉斯摩斯多用 animus 指「心靈」 ,即英文的 mind;用 anima 指「魂」 ,即英 文的 soul,不過這兩詞在拉丁文中,與在英文中一樣,皆可換用。 84 Ibid, 599-600. 85 Ibid, 604. 86 Martin Porter, Windows of the Soul: The Art of Physiognomy in European Culture 1470-1780 (Oxford: Oxford University Press, 2005), 1-20. 相面術在知識份子間的流行 與費契諾等人所提倡的新柏拉圖主義,也有密切的關係,見 41-45。 87 Desiderius Erasmus, On Good Manners for Boys, 274..

(23) 「身體的身體」:伊拉斯摩斯與人文學者的服飾觀. 259. (the doorway of the mind),這與相面師主張「相由心生」是一致的。88在《箴 言集》中,伊拉斯摩斯解釋相面師是以觀察人面貌、身體特徵為業的人,通常 能「準確無誤的指出並判斷任何人內在的天性」。89伊拉斯摩斯講了一段有關 蘇格拉底(Socrates, c. 469-399 B. C.)的趣事。據說曾有一位相面師看過蘇格拉 底的面相之後,直接了當地指出蘇格拉底是個粗魯愚頑之人,而且性好酒色, 對女人與男童皆有強烈的欲求。蘇格拉底身邊的朋友聽了之後,怒不可抑,作 勢欲驅逐這位相面師,但蘇格拉底制止了他們,並解釋道:這位相面師說得準 確,因為在未受哲學洗禮之前,他的確是如此,直到他持守哲學之道才扭轉了 本性。90透過這個故事,伊拉斯摩斯一方面肯定了相面師的能力,因他能見到 常人所未見的本色;但另一方面,這位相面師的能力也有限,他未能察覺到蘇 格拉底內在已有的變化。或許,這個例子也讓伊拉斯摩斯反省,一位有德之士 若無優雅的外貌,如何能立即贏得他人的尊重與瞭解? 從《論男孩的文雅》一書來看,伊拉斯摩斯某種程度上是相面術的信徒, 也是此門知識的傳承者。91在書中,他好像用一雙凝神觀看的眼睛,解開每一 個動作、眼神,或穿著所蘊藏的內在密碼,同時他也間接地教導讀者一套觀人 之術。這套觀人之術既可用來瞭解別人,也可瞭解自己,進而改造自己。或許 他期望讀者能超越蘇格拉底,不但從內在藉由知識的洗禮改變自己,也從外在 體態與樣貌的調整,回應靈魂中美、善的力量,並把握這股力量使自己重生。 這也是禮儀教育不可或缺的原因。 綜合以上的討論,我們可以回頭重看伊拉斯摩斯的穿衣之道。在他的思想 中,靈魂的重要性遠高於身體或外在的事物,但同時他也採取身心互相馴化的 立場。在他討論「靈」、「魂」、「體」三者的關連時,他引入服裝來幫助讀 者瞭解彼此間的關係,他認為衣服是「身體的身體」,身體是「魂的衣裳」, 魂則承受靈的光照。因此,我們可以在他所界定的靈、魂、體三環世界之外, 88 Desiderius Erasmus, Adages (II iii 51), in CWE, vol. 33, trans. R. A. B. Mynors (Toronto: University of Toronto Press, 1991), 191. 有關伊拉斯摩斯使用諺語之研究,可參見 Ari Wesseling, “Dutch Proverbs and Ancient Sources in Erasmus’s Praise of Folly,” Renaissance Quarterly, 47. 2 (1994): 351-378. 89 Desiderius Erasmus, Apophthegmata, trans. Nicolas Udall (London, 1542, STC 10443), fol. 32v. 90 Desiderius Erasmus, Apophthegmata, fols. 32v-33r. 91 印刷術在歐洲出現之後,相面的知識隨著「相面書」(books on physiognomy)的出 版而流通更廣,其出版與閱讀可參見 Martin Porter, “The Bookish Face of Physiognomy in Early Modern Europe,” Windows of the Soul, 79-119. 本文認為《論男孩的文雅》既 是禮儀書,也可算是相面書的一種。.

(24) 260. 臺 大 文. 史 哲 學. 報. 再加上第四環—「衣」,進而形成「靈」—「魂」—「體」—「衣」四重的對 應與聯繫。這四環由內往外、由高至低、由不可見至可見之物。這正是伊拉斯 摩斯的穿衣之道與其整體「人論」(philosophy of man)的聯繫。92 藉著這四環,我們也可為伊拉斯摩斯的「文雅」下個更精確的註解。伊理 亞斯在《文明的歷程》中主張,伊拉斯摩斯文雅觀的出現,代表著歐洲人在心 理上對舉止行為更嚴格的自我控制,也標誌著歐洲社會「羞恥與難堪界線」(the thresholds of embarrassment and shame)顯著的上升。93這樣的理解偏離了伊拉 斯摩斯思想原本的脈絡,只是迎合了伊理亞斯所主張之「文明化」的趨勢。其 實,我們唯有在伊拉斯摩斯的教育理論及人論中,才能找到「文雅」的真義。 真正的文雅是內外諧和,靈、魂、體、衣相映之美。一個人沒有美善的靈魂, 難以有優雅的舉止和穿著,當然不能稱為「文雅」;但他若有美好的靈魂,卻 無合宜的舉止,也不能視為文雅。因此伊拉斯摩斯才會擔憂那些正直又有智慧 的人,因為缺乏適當的教導,未能具備社會禮節,稱不上文雅之士。94而他最 希望的形式是身體與靈魂有相襯之美,就如他在《論美德之追尋》中借用蘇格 拉底之語說:一頭高大強健的馬(比喻身體),要由一位英姿勃發的馬夫(比 喻靈魂)執韁,才能相得益彰。95 如果要從心理層面來分析,與其說伊拉斯摩斯的作品代表「羞恥與難堪界 線」的上升,不如說這一代的人文學者企圖在表面形象與內在真實之間,建立 更直接而清楚的對應關係,讓外在符號能夠顯示內在真理,才不至於在變動劇 烈的十六世紀社會中,失去辨別誰為尊貴、誰為低下的能力。或者說,《論男 孩的文雅》這類作品,是在幫助受教育階層、有德之士,將內在不可見卻真實 的美善,轉為外顯可見的高雅形象,以與他們可取得的政治地位相輔相成。這 兩個目的也是近代早期禮儀書所展示的兩面性:禮儀書的書寫、閱讀與實踐, 一方面可做為貴族階級區隔中下階層的方式;另一方面也可做為中間受教育階 層或商人階層,進入統治階層的工具。96然而,伊拉斯摩斯或其他人文學者真 能如此毫無疑惑的接受「眼見為憑」(seeing is believing)嗎?服裝的差異真能如 92 有關文藝復興時代的「人論」,可參考:Ernst Cassirer, Paul Oskar Kristeller and John. 93 94 95 96. Herman Randall, Jr. eds., The Renaissance Philosophy of Man (Chicago: University of Chicago Press, 1971); Stevie Davies, Renaissance Views of Man (New York: Barnes & Noble Books, 1979). Norbert Elias, The Civilizing Process, vol. 1, The History of Manners, 70. Desiderius Erasmus, On Good Manners for Boys, 273. Desiderius Erasmus, Oration on the Pursuit of Virtue, 6. Frank Whigham, Ambition and Privilege: The Social Tropes of Elizabethan Courtesy Theory (Berkeley: University of California Press, 1984)..

(25) 「身體的身體」:伊拉斯摩斯與人文學者的服飾觀. 261. 實反映人的高低良莠嗎?. 四、眼見為憑? 伊拉斯摩斯的觀人之術,在《論男孩的文雅》這部作品中是非常直觀的, 沒有太曲折的思考,也未討論人的外表或人的服裝可能帶有的欺瞞性。伊理亞 斯在《文明的歷程》中指出,伊拉斯摩斯的文雅觀與「觀看方式」(manner of seeing)密切連結在一起,歐洲人從此在「心理上」更加要求自己懂得察言觀 色,注意自己及他人的反應和行動,這顯示歐洲人越來越刻意地形塑自己的行 為。97這項觀察得到葛林布萊(Stephen Greenblatt)的認同,他在《文藝復興時 代的自我塑造》(Renaissance Self-fashioning, 1980)一書中,也認為十六世紀的 人比過去更清楚地意識到,個人的形塑「是一個可被操作且人為的過程」 。當時 數量日增的禮儀書回應了人們新的認知,也滿足了新的社會需求。98不過,葛 林布萊指出了伊理亞斯未注意的問題:十六世紀的禮儀書中其實也充滿了教導 「偽裝與做假」(dissimulation and feigning)的內容。99 最明顯的例子是卡斯提理翁的《廷臣之書》 ,主要的發言者如費德里哥,非 常清楚地意識到,良好形貌的塑造建立在「觀看」與「被觀看」之上,他所頌 揚的「淡然」就是一種欺瞞的技巧,讓觀看者以為行動者擁有比外表所見更強 大的能力。此外,在表演跳馬、摔角等各項技藝時,費德里哥建議廷臣必須審 慎挑選他演出的場地與觀眾,盡量避開一般群眾,也不要與低階的人為伍。觀 97 Norbert Elias, The Civilizing Process, vol. 1, The History of Manners, 78-79. 98 Stephen Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning, 2, 162. 布萊森也有類似的觀察,見 Anna Bryson, From Courtesy to Civility, 108. 99 Stephen Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning, 163. 從十六世紀到十七世紀末,善意 的偽裝與欺瞞已被禮儀書作家視為社會生活的一環,卡薩的《卡拉提歐》(Galateo, 1558)、栝索(Stefano Guazzo)的《文雅的交談》(La Civil Conversatione, 1574) 、 古丹(Antonie de Courtin)的《文雅的新規則》(Nouveau Traité de la civilité qui se pratique en France parmi les honnêtes homes, 1670)等作品,都主張為了維持團體的 和諧,也為了個人良好的名聲,適度而無害的偽裝遠勝於表露內在真實的感受。相 關討論見 John Martin, “Inventing Sincerity, Refashioning Prudence: The Discovery of the Individual in Renaissance Europe,” American Historical Review, 102.5 (1997): 1309-1342; Anna Bryson, From Courtesy to Civility, 221-222; Markku Peltonen, “‘Civilized with death’: Civility, Duelling and Honour in Elizabethan England,” in Jennifer Richards ed., Early Modern Civil Discourses (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003), 55-57..

數據

相關文件

Consistent with the negative price of systematic volatility risk found by the option pricing studies, we see lower average raw returns, CAPM alphas, and FF-3 alphas with higher

Asia, and the History of Philosophy: Racism in the Formation of the Philosophical Canon, 1780–1830, New York: State University of New York Press, 2013) 等人 的 研 究。Garfield

對正多面體的較系統的研究始於古希臘的數學家畢達哥拉斯。 他發現除了埃及人知道的三 種正多面體外, 還有正十二面體及正二十面體。

You are given the wavelength and total energy of a light pulse and asked to find the number of photons it

Wang, Solving pseudomonotone variational inequalities and pseudocon- vex optimization problems using the projection neural network, IEEE Transactions on Neural Networks 17

Then, it is easy to see that there are 9 problems for which the iterative numbers of the algorithm using ψ α,θ,p in the case of θ = 1 and p = 3 are less than the one of the

volume suppressed mass: (TeV) 2 /M P ∼ 10 −4 eV → mm range can be experimentally tested for any number of extra dimensions - Light U(1) gauge bosons: no derivative couplings. =>

Define instead the imaginary.. potential, magnetic field, lattice…) Dirac-BdG Hamiltonian:. with small, and matrix