DOI:10.6251/BEP.2017-49(2).0006

國小教師數學知識信念量表之發展與

信效度考驗

*

凃金堂

國立高雄師範大學 師資培育與就業輔導處本研究旨在發展適用國小教師的數學知識信念量表(Mathematical Epistemological Beliefs Scale, MEBS),並檢驗該量表之信效度。本研究分預試與正式施測兩階段,兩階段皆採分層抽樣方式, 各抽取國小教師251 人與 439 人。透過探索性因素分析與驗證性因素分析,皆獲得四個因素:簡 單知識、確定知識、知識來源、識知辯證,13 題的總量表 Cronbach’s α 係數為 .80,顯示本量表 具有適切的信度。本研究更進一步進行測量不變性考驗,考驗結果發現數學知識信念量表對不同 性別國小教師具測量不變性,顯示本研究發展的數學知識信念量表具良好建構效度。 關鍵詞:測量不變性、數學知識信念、驗證性因素分析

* 本篇論文通訊作者:凃金堂,通訊方式:tang@nknu.edu.tw。

「知識論」(epistemology)是探究知識理論(theory of knowledge)的一個重要哲學分支,主 要是探討知識本質、知識如何獲得與應用、知識型態等主題的學科(Rescher, 2003)。原先屬於哲 學領域的知識論,近年來在心理學領域,逐漸興起一股探究個體對知識來源、知識本質、知識辨 證 等 面 向 , 所 持 的 一 種 見 解 或 信 念 。 這 股 興 起 於 心 理 學 的 研 究 主 題 被 稱 為 「 知 識 信 念 」 (epistemological beliefs)或「個體知識論」(personal epistemology)。對知識論信念的研究,較早 可追溯至皮亞傑所提出的「起源知識論」(genetic epistemology)。皮亞傑對認知發展所提出的階段 論概念,影響許多知識信念的研究者,這些研究者同樣採用階段論觀點,探究知識信念的發展情 形(Hofer & Pintrich, 1997)。

受到皮亞傑影響,Perry(1970)是最早以心理學的方法,探究大學生知識信念發展情形,其 研究結果顯示:大學生智能與道德發展順序,會隨著年級的增加,從偏向視知識為非對即錯的二 元觀點,發展到偏向視知識為同時存在對錯的多元觀點(Muis, Bendixen, & Haerle, 2006)。繼Perry 的研究之後,Belenky、Clinchy、Goldberger 與 Tarule(1986)採用 Perry 晤談研究方法,探究個體 對知識來源的見解之發展情形。而King 與 Kitchener(1994)也採用 Perry 研究架構,探究個體反 省性判斷能力(reflective judgment)發展情形。

有別於Perry(1970)採用質性晤談法探究個體知識論的發展階段,Schommer(1990)最先採 用量化問卷調查法,探究個體在不同知識信念系統的發展情形。Schommer 編製一份「知識信念問 卷」(epistemological questionnaire),經探索性因素分析後,獲得「天生能力」(fixed ability)、「快 速學習」(quick learning)、「簡單知識」(simple knowledge)、「確定知識」(certain knowledge)等

四個因素。由Schommer 開啟採用問卷調查法探究受試者的不同知識信念系統後,陸續有多位學者

(Chan, 2003; DeBacker & Crowson, 2006; Howard, McGee, Schwarz, & Prucell, 2000; Limoodehi & Tahriri, 2014),採用問卷調查受試者知識信念與學習成果之關連性。

Hofer 與 Pintrich(1997)發表一篇探討知識信念理論發展歷程的重要論文,該論文針對知識 信念各種研究取向,提出理論內涵、研究方法的介紹,以及對該種研究取向的優缺點評述。Hofer

與Pintrich 認為 Schommer(1990)主張知識信念是由多種不同信念系統所組成、採用實徵性的調

查研究法、探究知識信念與學習相關概念之間的關連性,促使更多學者投入對知識信念這個議題 的研究,具有很重要的貢獻。但Hofer 與 Pintrich 不認同 Schommer 將「天生能力」與「快速學習」 這兩個分量表,納入知識信念的研究範疇內。他們認為這兩個分量表偏向探究受試者對於「學習 能力」的見解,而非對「知識或識知(knowing)」的見解。Hofer 與 Pintrich 主張知識信念的內涵 應該包含「簡單知識」(simple knowledge)、「確定知識」(certain knowledge)、「知識來源」(source of knowledge)、「識知辨證」(justification for knowing)等四項。陸續有多位學者(劉佩雲、陳柏 霖,2015;Bråten, Strømsø, & Samuelstuen, 2005; Cheng, Liang, & Tsai, 2013; Muis, Duffy, Trevors, Ranellucci, & Foy, 2014),採用Hofer 與 Pintrich 的知識信念內容架構,探究受試者知識信念與學習 相關因素之關連性。

雖然知識信念是近年來很熱門的研究主題,但國內外學術界對知識信念的研究,大部分偏向 以各級學校學生(大學生、中學生、小學生)為研究對象(邱紹一、黃德祥、洪福源、林重岑, 2011;許嘉家、詹志禹,2010;陳萩卿、張景媛,2007;劉佩雲,2005;Ozkal, Tekkaya, Cakiroglu , & Sungur, 2009; Schommer-Aikins, Mau, Brookhart, & Hutter, 2000),較缺乏探討教師知識信念的研 究成果。多位學者(Bendixen & Feucht, 2010; Brownlee, Schraw, & Berthelsen, 2011)呼籲應該更積 極研究教師知識信念,是如何影響其教學方式,以及如何影響學生知識信念發展。目前已有少數 幾篇探究中小學職前與現職教師的知識信念之相關研究(Chan & Elliott, 2004; Schraw & Olafson, 2002),但這些研究常直接採用或修改 Schommer(1990)的「知識信念問卷」或 Schraw、Dunkle 與 Bendixen(1995)的「知識信念量表」。然而這兩份知識信念量表,是以「領域普遍性」 (domain-generality)而非「領域特定性」(domain-specificity)的編製方式,故較無法適合測量特 定學科的知識信念。另外,這兩份研究工具都存在著量表信效度的問題,在效度方面,這兩份研 究工具無法確認是包含五個因素或四個因素,且皆只進行探索性因素分析,未進行驗證性因素分 析,故無確定由探索性因素分析所獲得的因素結構模式,是否能獲得其他樣本的實證資料。在信 度方面,Schommer 的「知識信念問卷」並未清楚呈現信度考驗的結果。

數學是抽象的語言,其知識組織具階層性的關連架構,多數學生因而需要透過數學教師的授 課,才能將數學概念學好,導致有些學生將教師視為獲取數學知識的主要來源(Schoenfeld, 1985)。 數學教材常以數學解題的型態,引導學生掌握數學定理與數學公式,此種方式也易讓學生誤以為 只要將數學公式背熟即可學好數學。由於數學的上述特性,所以是探究知識信念很合適的學科 (Muis, 2004)。

許多研究(蔡淑君、段曉林、邱守榕,2006;Barkastas-Tasos & Malone, 2005; Stipek, Givvin, Salmon, & MacGyvers, 2001)顯示,教師的數學教學信念會影響學生的數學學習。而教師的知識信 念會影響其教學信念,故有必要探究教師的知識信念(Deng, Chai, Tsai, & Lee, 2014)。數學是國小 學生的重要學習科目,國小學生在數學學習歷程中,易受到數學老師教學方法的影響,故探究國 小教師的數學知識信念,可增進對學生數學學習成效的瞭解。當前國小採包班制,級任導師負責 數學的授課工作,然而許多國小老師在師資職前的養成教育中,並未擁有足夠的數學教學專業知 能,卻擔任國小數學的教學,此問題已引起國內許多學者的關注(李源順、林福來、呂玉琴、陳 美芳,2008)。然而對於國小老師所具的數學知識信念,則未受到國內學術界太多的重視,極缺乏 相關的研究成果。 自從Perry(1970)與 Belenky 等人(1986)分別探究男女學生知識信念發展情形後,男女生 知識信念發展是否有所差異,便是常被探討的主題。有些研究顯示大學男女生知識信念沒有顯著 性差異(Bråten & Strømsø, 2006; Kessels, 2013; Mehdinezhad & Bamari, 2015; Limoodehi & Tahriri, 2014),有些研究顯示大學男女生在某些知識信念分量表有顯著性差異,有些知識信念分量表則沒 有顯著性差異(Bendixen, Schraw, & Dunkle, 1998; Ismail, Abedalaziz, Hussin, Mohamed, & Saad, 2012; Topkaya, 2015)。Bendixen 與 Corkill(2011)針對男女教師的研究顯示,男女教師在「知識 信念量表」的天生能力分量表有顯著性差異,男老師得分顯著高於女老師。而在快速學習、無所 不知的權威、簡單知識、確定知識等四個分量表,男女教師則沒有顯著性差異。由於大學男女生 或男女教師在知識信念差異性的研究結果並不一致,且相當缺乏男女教師在知識信念差異之研 究,故本研究將探究國小教師在數學知識信念上的差異情形。另外,上述對於男女生在知識信念 上的差異考驗,都是用獨立樣本t 考驗,並未採用結構方程模式的潛在變項平均數差異性考驗(latent mean differences)。由於測量誤差的問題,採用潛在平均數差異性考驗,會比採用獨立樣本t 考驗, 較能降低測量誤差所引起的統計誤差。 基於上述的理由:當前學術界極缺乏對現職國小教師數學知識信念的相關研究,而目前較常 採用測量教師知識信念的量表,是採「領域普遍性」的編製方式,並且存在信效度上的限制。故 本研究以數學領域,採用「領域特定性」的編製方式,編製一份具良好信效度的國小教師數學知 識信念量表,並且根據此量表,探究不同性別的國小教師,其數學知識信念是否有顯著性差異。 一、知識信念的理論內涵 知識信念是指個人對於知識的本質、知識的獲取方式、知識的確定程度、知識的可能限制、 知識的評判標準等問題,所持有的信念(Brownlee, Purdie, & Boulton-Lewis, 2001)。Hofer(2001) 在論述知識信念這個主題的研究發展情形時,歸結知識信念研究大致可分成發展模式取向 (developmental models)與信念模式取向(epistemological beliefs models)等兩大研究取向。

(一)發展模式取向 Perry(1970)出版一本專書,介紹其在 1950 至 1960 年代,探究哈佛大學生智能與道德的發 展情形。Perry 以晤談方式,請大學生回答對自己教育經驗的看法。研究結果發現,大學生對自己 教育經驗的見解,並非來自學生人格的反應,而是智能與道德進化發展的過程與結果。Perry 歸納 出大學生智力與道德發展歷程,會依序顯現九個不同發展序位。這九個不同發展序位,可歸類為 四個不同類別,分別是包含序位1 與序位 2 的二元論觀點(dualism)、序位 3 與序位 4 的多元論觀 點(multiplism)、序位 5 與序位 6 的相對論觀點(relativism),以及涵蓋序位 7、序位 8 與序位 9 的相對論內之承諾(commitment within relativism)。持二元論觀點的大學生,是持非對即錯的二元

世界觀點,認定權威者一定知道知識的真偽,且知識只能透過權威者的傳遞而獲得的。持多元論 觀點的大學生,會開始修正知識是二元論的觀點,進而逐漸理解到知識具有多樣性和不確定性的 特質,並主張每個人都有權利提出自己的論點。持相對論觀點的大學生,對知識的見解會出現重 要 的 轉 折 , 開 始 了 解 自 己 可 以 成 為 知 識 的 主 動 建 構 者 , 且 知 識 具 相 對 的 、 視 情 形 而 定 的 (contingent)、情境的特性。持相對論內的承諾觀點的大學生,會發展出對價值、職業、人際關係、 自我認同等方面的承諾。Perry 認為若學習者的知識觀傾向於非對即錯的二元觀點,則較容易接受 單一的論點,而不願意接納其他論點。若學習者能發展出多元的知識觀,則較能接納不同的知識 內涵。 Belenky 等(1986)採 Perry(1970)的研究架構,以半結構性的晤談方式,晤談 135 位女性, 探究女性的識知方式(women's ways of knowing)。研究結果發現女性的識知方式,可區分沈默、 接受知識、主觀性知識、程序性知識、建構性知識等五個不同的發展序位。King 與 Kitchener(1994)

也採Perry 的研究架構,以年齡層分布青少年至成人的受試者,探討這些受試者如何解決弱結構性

問題(ill-structured problems),以探究青少年至成人的思考與推理發展情形。King 與 Kitchener 的 研結果顯示青少年至成人的思考與推理發展歷程,可分成七個階段,且這七個階段可歸納為前反 思期、準反思期、反思期等三個時期。 綜合上述由Perry(1970)所開啟的各類知識信念發展模式,大多採用晤談方式,探究青少年 或大學生智能或思考能力的發展階段,但並未觸及這些智能或思考能力的發展,與受試者學習相 關變項(學習取向、學習成就、學習策略、學習投入)的關連性。並且,這些發展模式都將知識 信念視為單向度的信念系統,試圖確認個體在單向度知識信念系統的發展階段。 (二)信念模式取向 相對於發展模式欲探究個體在單一向度的發展階段,Schommer(1990)主張知識信念是由多 向 度 的 信 念 系 統 所 組 成 , 包 括 知 識 結 構 (structure of knowledge)、 知 識 確 定 ( certainty of knowledge)、知識來源(source of knowledge)、知識取得之速度(Speed in the acquisition of knowledge)、知識取得之控制(control in the acquisition of knowledge)。知識結構是評估個體是偏 向持知識是零散孤立的,或是偏向持由關連概念組合的信念;知識確定是探討個體是偏向持知識 是變動的,或是偏向持永恆不變的信念;知識來源是探究個體是偏向持知識是由權威者傳遞而來, 或是偏向持由個體自行建構而來的信念;知識取得之速度是評估個體是偏向持知識的獲取得快速 獲得才行,或是偏向持可慢慢努力而獲得的信念;知識取得之控制是探究個體是偏向持知識的獲 得是天生能力,或是偏向持可透過後天努力而得的信念(凃金堂,2016)。 Schommer(1990)以其主張知識信念包含知識結構、知識確定、知識來源、知識取得之速度、 知識取得之控制等五個系統的內涵,並參考Dweck 與 Leggett(1988)、Perry(1970)、Schoenfeld (1985)等人的內涵,編製一份含 63 道題目的「知識信念問卷」,該問卷包含12 個分量表,採 Likert 5 點量表的答題型態。透過對 12 個分量表,進行探索性因素分析,共抽取出四個因素:天生能力、 快速學習、簡單知識、確定知識。天生能力評估個體對智力之見解,是傾向無法改變的天生能力, 或傾向可透過後天學習而增加;快速學習評估個體對學習速度之看法,是傾向持學習若無法快速 學會便不可能學會,或傾向持不斷努力學習即可學會;簡單知識是評估個體對知識的組成成分之 見解,是傾向認定知識由無關的孤立概念組成,或傾向由相關連的概念組成;確定知識是評估個 體對知識穩定性之看法,是傾向知識是永久不變的,或是傾向不斷變動與進化。 由於Schommer(1990)最先採用量化問卷的調查方式,探究個體知識信念與學習表現的關係, 此種不同於質性晤談方式的量化研究方式,讓更多學者更容易投入探究知識信念與學習相關變項 的關連性,而促使知識信念成為熱門的研究主題。例如研究發現大學生知識信念與學習動機有顯 著性相關(Paulsen & Feldman, 1999);大學生知識信念與多媒體學習成就有顯著性相關(Bendixen & Hartley, 2003);大學生知識信念與學習取向有顯著性相關(Chan, 2003);大學生知識信念與自 我效能、自我調整策略有顯著性相關(Phan, 2008)。

雖然Schommer(1990)的研究促進學術界對知識信念的探究,但 Schommer 編製的知識信念 問卷卻存在一些問題。首先,在問卷效度方面,Schommer 根據文獻理論獲得五向度的知識信念系 統,透過因素分析,卻只獲得四個因素,顯示存在著建構效度的問題。且對因素分析的進行方式,

法確定每道題目是否適切的歸屬於原先規劃的分量表(Bråten & Strømsø, 2005; DeBacker, Crowson, Beesley, Thoma, & Hestevold, 2008)。其次,在問卷信度方面,Schommer 在該篇論文中,並未呈問 卷的信度,故無法得知知識信念問卷的信度是否適切。

另外一個涉及問卷內涵的效度問題,Hofer 與 Pintrich(1997)認為 Schommer(1990)所提的 簡單知識、確定知識兩個分層面,確實屬於知識信念的研究範疇,但天生能力、快速學習這兩個 分層面,則不屬於知識信念的研究領域。Schommer 的「天生能力」分層面主要源自於 Dweck 與 Leggett(1988)的研究,Dweck 與 Leggett 研究發現個體對於智力的看法是持實體觀(entity view) 或增長觀(incremental view),會深刻影響個體追求表現目標(performance goal)或精熟目標(mastery goal)的學習動機。雖然個體對智力的信念會影響其學業表現,但對智力所持的信念並非等於對知

識所持的信念。另外,「快速學習」這個層面,主要是評估個體對學習作業困難的知覺程度,它不

同於探究個體對知識或識知的本質之信念,而可能與個體對智力的信念較有關係。因而 Hofer 與

Pintrich 主張知識信念應包含「知識本質」(the nature of knowledge)與「識知歷程」(the process of knowing)兩個層面。「知識本質」層面是探究個體對於知識本質的信念,「識知歷程」層面乃評估 個體對如何獲取知識所持的信念。Hofer 與 Pintrich 保留 Schommer 的「簡單知識」與「確定知識」

兩個分量表,作為「知識本質」的內涵。捨棄Schommer 的「天生能力」與「快速學習」兩個分層

面,而改採「知識來源」(source of knowledge)與「識知辯證」(justification for knowing)兩個層

面,作為「識知歷程」的內涵。「知識來源」這個層面主要探討個體對於知識產生方式的信念,是

較偏向持由專家學者傳遞而獲得,或較偏向持由自身建構而得的信念。「識知辯證」主要探討個體

如何評判知識真偽的信念,是較偏向依賴專家學者鑑定,或較偏向相信自己可進行知識對錯判斷 的信念。後續有多位學者(Ding & Mollohan, 2015; Muis et al., 2006; Sandoval, 2005),認同 Hofer

與Pintrich 對 Schommer 的「天生能力」與「快速學習」兩個分層面之批評。而本研究認為知識信 念的內涵,應該聚焦在個體對知識本質與知識取得的見解,雖然個體對學習能力的看法,會深刻 影響其學習相關表現,但與個體對於知識的信念較無關,故本研究對於知識信念的內涵,乃採用 Hofer 與 Pintrich 的主張。 綜合上述討論可知,發展模式傾向採用晤談法,評估個人知識信念會經歷哪些發展階段,其 優點是可深入瞭解個體知識信念發展階段,缺點為無法推論所有個體是否依循相同的發展階段。 相對地,信念模式傾向採用問卷調查法,探討個人知識信念系統與學習表現的相關情形。其優點 是透過量化大樣本調查,可推論個體知識信念與學業成就之關聯性,其缺點為無法深入探究知識 信念如何直接影響學業成就。由於本研究欲以量化抽樣方式,探究男女國小教師的知識信念是否 有所差異,故本研究採編製量表方式,透過問卷調查,較能符合本研究的目的。 二、現有知識信念量表的探究 (一)現有以Schommer(1990)理論編製的知識信念量表的探究 前面已論述Schommer(1990)的「知識信念問卷」,在問卷信效度方面,皆存在著一些問題。 茲針對一些現有採用Schommer 理論架構編製的知識信念量表,進行問卷心理計量特質的評析。由 於以現職教師所編製的知識信念量表較少,故除了挑選以現職教師為受試者的知識信念量表外, 也介紹以大學生為研究對象的知識信念量表。 Schraw 等人(1995)採 Schommer(1990)的理論架構(包括天生能力、確定知識、無所不知 的權威、簡單知識、快速學習等五個向度),每個向度各編製12 題,共 60 題的「知識信念量表」。 經過內容效度考驗後,保留32 題的「知識信念量表」(天生能力 7 題、確定知識 7 題、無所不知 的權威5 題、簡單知識 8 題、快速學習 5 題)。第一次以 212 大學生為受試者,透過探索性因素分 析,獲得天生能力(5 題,α = .87)、確定知識(3 題,α = .76)、無所不知的權威(3 題,α = .76)、 簡單知識(2 題,α = .67)、快速學習(3 題,α = .74)等 16 題的「知識信念量表」。第二次再以 124 大學生與研究生為受試者,透過探索性因素分析,獲得天生能力(4 題,α = .84)、確定知識(4 題,α = .76)、無所不知的權威(3 題,α = .71)、簡單知識(2 題,α = .63)、快速學習(4 題,α = .73)

等17 題的「知識信念量表」。Schraw 等人的「知識信念量表」,透過兩次探索性因素分析,都無法

保留全部32 題,顯示這 32 題無法全部歸屬於四個因素,故存在量表的建構效度問題。

Chan 與 Elliott(2000)以 352 位香港職前教師為研究對象,直接採用 Schommer(1990)「知

識信念問卷」的 12 個分量表,進行探索性因素分析,結果獲得三個因素:「天生能力」、「無所不

知的權威」、「確定知識」,同樣無法獲得五個原先的層面,顯示有建構效度的問題。另外,如同 Schommer 的「知識信念問卷」,Chan 與 Elliott 並未呈現針對信度考驗結果,故無從判斷該問卷是 否具有適切的信度。

Bendixen 與 Corkill(2011)以 491 位職前教師與在職教師,採用 Schraw、Bendixen 與 Dunkle (2002)發展的 32 題「知識信念量表」(Epistemic Beliefs Inventory),探討教師知識信念的改變情

形。針對「知識信念量表」進行信效度考驗結果顯示,透過探索性因素分析,保留22 題共 5 個因 素,分別是天生能力(6 題,α = .70)、快速學習(4 題,α = .55)、無所不知的權威(5 題,α = .52)、 簡單知識(3 題,α = .36)、確定知識(4 題,α = .45)。Bendixen 與 Corkill 的「知識信念量表」, 有四個分量表的α 係數過低(.36 至 .55),顯示存在量表信度的問題。 針對上述幾個以Schommer(1990)理論為依據所編製的知識信念量表,在量表效度部分,存 在著透過因素分析所獲得的因素個數,與量表編製理論向度不一致情形,顯示有建構效度的問題。 另外,在量表信度部分,常出現 α 係數值偏低情形,或未呈現信度考驗結果,顯示有量表信度上 的問題。 (二)現有以Hofer(2000)理論編製的知識信念量表的探究

Hofer(2000)以 Hofer 與 Pintrich(1997)對知識信念內涵的主張為依據,採用「領域特定性」 (domain-specificity ) 的 觀 點 , 分 別 編 製 心 理 學 與 科 學 兩 份 「 學 科 焦 點 知 識 信 念 問 卷 」 (Discipline-Focused Epistemological Beliefs Questionnaire)。以 326 位大一學生為研究對象,透過

探索性因素分析,心理學與科學兩份學科焦點知識信念問卷皆獲得四個因素:「確定/簡單知識」(8

題,心理學版α 為 .74、科學版 α 為 .81)、「識知辯證」(4 題,心理學版 α 為 .56、科學版 α 為 .61)、 「知識來源」(4 題,心理學版 α 為 .51、科學版 α 為 .64)、「真理可獲知性」(attainability of truth) (2 題,心理學版 α 為 .60、科學版 α 為 .75)。Hofer 採用領域特定性的方式,編製知識信念量表, 在心理學版本的「知識來源」分量表信度方面,α 係數為 .51,顯示該分量表信度有偏低的情形。 Choi 與 Kwon(2012)以 169 位南韓主修數學教育的大學生為研究對象,同樣採用 Hofer 與 Pintrich(1997)的理論為依據,透過探索性因素分析,獲得四個因素「確定知識」(4 題,α 高於 .50)、 「簡單知識」(3 題,α 低於 .50)、「知識來源」(2 題,α 低於 .50)、「識知辯證」(4 題,α 高於 .50), 顯示量表有信度偏低的問題。 Cazana(2013)以 398 位羅馬尼亞大學生為研究對象,直接採用 Hofer(2000)的 27 題「學 科焦點知識信念問卷」,透過探索性因素分析,結果獲得四個因素,「確定知識」(α 為 .75)、「簡 單知識」(α 為 .65)、「知識來源」(α 為 .67)、「識知辯證」(α 為 .55),但並未說明每個分量表的 題數。 針對上述三項以Hofer 與 Pintrich(1997)理論為依據所編製的知識信念量表,在量表信度方 面,也出現 α 係數值偏低的問題。但在量表效度部分,透過因素分析所獲得的四個因素個數,符 合Hofer 與 Pintrich 主張知識信念包含四個分層面的理論。 (三)現有以數學領域所編製的數學知識信念量表的探究 Buehl 與 Alexander(2005)以 482 位美國大學生為研究對象,探究大學生知識信念、學習動 機與學習成就的關聯性。參考 Schommer(1990)與 Hofer(2000)的知識信念量表所編製的數學 知識信念量表,透過驗證性因素分析(並未呈現驗證性因素分析的統計結果)獲得三個因素:數 學知識孤立性(α = .74)、數學知識確定性(α = .73)、數學知識權威來源(α = .64),因未呈現 總量表的信度,無法判斷總量表的信度是否具有適切的信度。 林重岑(2008)以 960 位高中職學生為研究對象,探究高中職學生數學知識信念、動機因素 與學業表現之研究。主要參考Conley、Pintrich、Vekiri 與 Harrison 等人於 2004 年所編製的科學知 識信念,將數學知識信念量表編製五個層面:知識的發展性、知識的確定性、知識的簡單性、知 識的合理性、知識的來源。經過項目分析後,刪除知識的簡單性分層面,透過驗證性因素分析, 獲得四個因素:知識的發展性(6 題,α 為 .62)、知識的確定性(6 題,α 為 .65)、知識合理性(6

題,α 為 .74)、知識的來源(6 題,α 為 .83),總量表 24 題,α 為 .86,顯示總量表具有適切的信 度。 Xiao、Yu 與 Yan(2009)以 585 位中國的高中生為研究對象,探究其數學知識信念、情意與 成就的關聯性。參考 Schommer(1990)與 Hofer(2000)的知識信念量表所編製的數學知識信念 量表,透過探索性因素分析與驗證性因素分析(並未呈現因素分析的統計結果),抽出四個因素: 「知識結構」(3 題,α 為 .58)、「學習能力」(3 題,α 為 .55)、「學習風格」(3 題,α 為 .58)、「知 識穩定性」(3 題,α 為 .42),顯示數學知識信念量表各分量表有信度偏低的情形。 Chrysostomoua 與 Philippoub(2010)以 147 位現職國小教師與 37 位職前國小教師為研究對象, 探討國小教師對數學的知識信念與教學效能信念。採用Schommer(1990)的理論依據,編製數學 知識信念量表,經過探索性因素分析後,五個分量表保留共16 題:知識結構(4 題)、知識穩定(3 題)、學習速度(3 題)、學習能力(4 題)、知識來源(2 題)。16 題總量表 α 係數為 .85,顯示總 量表具有適切的信度。但並未說明每個分量表的 α 係數是多少,無法得知五個分量表是否具有適 切的信度。 由上述探究現有以數學為領域所編製的數學知識信念量表可知,在效度考驗方面,這些數學 知識信念量表皆採用探索性因素分析或驗證性因素分析,進行建構效度的考驗,但有些未清楚呈 現因素分析的統計結果,因而無法判斷是否具有適切的建構效度。在信度考驗方面,有些分量表 的信度偏低。

綜合上述以Schommer(1990)理論依據所編製的知識信念量表、以 Hofer 與 Pintrich(1997) 理論依據編製的知識信念量表,以及現有以數學為特定領域編製的數學知識信念量表等三方面的 分析,在量表的信度方面,以兩種理論依據編製的知識信念量表,皆出分量表 α 係數值偏低的信 度問題。而在量表的效度方面,以Schommer 理論依據所編製的知識信念量表,較容易產生透過因 素分析所保留的因素個數,與理論向度的分層面數量不一致的情形。相對地,以Hofer 與 Pintrich 理論依據所編製的知識信念量表,則顯示透過因素分析所保留的因素個數,與理論向度的分層面 數量相符的情形,顯示Hofer 與 Pintrich 的理論,可能較符合知識信念的建構理論,故本研究採用 Hofer 與 Pintrich 的理論,作為編製數學知識信念量表的理論依據。另外,上述有多份量表只採用 探索性因素分析,未採用驗證性因素分析。根據Jackson、Gillaspy 與 Purc-Stephenson(2009)、Noar (2003)等測驗統計學者的主張,量表編製應同時進行探索性因素分析與驗證性因素分析,如此 才能提出更具說服力的建構效度證據。 除此,男女生在知識信念上是否有顯著性差異,一直是許多研究關注的重點。Bendixen 與 Corkill(2011)研究顯示,男女教師在「知識信念量表」的天生能力分量表有顯著性差異,男老師 得分顯著高於女老師。而在快速學習、無所不知的權威、簡單知識、確定知識等四個分量表,則 男女教師沒有顯著性差異。Ismail 等(2012)以 154 位馬來西亞主修教育的大學生為研究對象,以 Schommer(1990)「知識信念問卷」為研究工具,研究結果顯示男女生在「天生能力」分量表有顯 著性差異,而在其他分量表,男女生則未有顯著性差異。Topkaya(2015)研究 560 位主修社會科 學、科技教育的土耳其職前教師,以Schommer 的「知識信念問卷」為研究工具,研究結果發現, 男女職前教師在知識信念總量表達顯著性差異;男女職前教師在知識信念兩個分量表達顯著性差 異,而另一個知識信念分量表則未達顯著性差異。 比較不同群體受試者在某個量表得分差異時,若該量表的因素個數、因素負荷量、因素共變 數等測量結果,不會因不同組別受試者而有所差異,則能獲得較正確的統計結果,此即所謂測量 不變性(measurement invariance)。然而許多針對男女大學生或男女教師知識信念的差異性考驗, 並未進行測量不變性的考驗。 針對現有知識信念量表在信效度考驗的限制,本研究決定以領域特定的數學科,編製一份適 用國小教師的數學知識信念量表。在效度考驗方面,先透過專家審題,以確保量表具適切的內容 效度。再透過探索性因素分析,找出量表的因素結構。進一步透過驗證性因素分析,考驗由探索 性因素分析獲得之因素結構模式,是否獲實證資料支持。再透過測量不變性考驗,以評估數學知 識信念量表,對不同性別的國小教師,是否具有相同的因素個數、因素負荷量、迴歸分析截距。 最後則進行不同性別潛在變項平均數差異性考驗,以探究不同性別的國小男女教師,在數學知識 信念量表的潛在變項平均數是否有顯著性差異。

方法

一、研究對象 本研究的母群以全國公立國小教師為研究對象,本研究分成預試樣本與正式樣本。預試樣本 用以進行項目分析、探索性因素分析與信度分析;正式樣本進行驗證性因素分析、測量不變性考 驗與潛在平均數差異性考驗。 本研究預試樣本採分層抽樣方法,從北、中、南、東等四個地區,分別抽取90 位、41 位、72 位、12 位國小教師,共獲得 215 份有效問卷,其中國小男教師有 44 位,佔所有研究對象 20.5%; 國小女教師有171 位,佔所有研究對象 79.5%。正式樣本同樣採分層抽樣方法,從北、中、南與東 等四個地區,分別抽取136 位、124 位、121 位、60 位國小教師,共獲得有效問卷為 439 份,其中 國小男教師有92 位,佔所有研究對象 21.0%;國小女教師有 347 位,佔所有研究對象 79.0%。 二、量表編製歷程 「數學知識信念量表」的編製,首先依據知識信念理論之相關文獻,並參考Schommer(1990)、Schraw 等人(1995)、Hofer(2000)等人所編製的知識信念量表。本研究採用 Hofer 與 Pintrich

(1997)對知識信念內涵的主張,將本研究所編製的知識信念量表分成「簡單知識」、「確定知識」、 「知識來源」、「識知辯證」等四個分量表。 「簡單知識」是指受試者對於知識組成成分的看法,偏向知識是由孤立的單元所組成的觀點; 或偏向知識是由相關連的概念所整合而成的觀點,例如第 3 題「許多數學問題,通常只需要用到 一個簡單的公式,即可求出正確答案」。「確定知識」是指受試者對於知識修正的看法,偏向主 張知識是絕對確定的觀點;或偏向認為知識是可試驗和演進的觀點,例如第 9 題「每一道數學問 題,只會有唯一的正確答案」。「知識來源」是指受試者對於知識來源的看法,偏向知識是只能透 過專家學者的傳遞而獲得之觀點;或偏向知識是可由自己主動建構而獲得之觀點,例如第17 題「只 有數學專家才有能力推導出數學公式」。「識知辯證」指個體對於所獲得的知識,如何進行辯證來 確定所獲得的知識是否可靠,例如第29 題「我認為一般人沒有必要去判斷數學知識的對錯」。 數學知識信念量表每個分量表各編寫8 題,總量表共 32 題。本量表採李克特 5 點量表計分方 式,從非常同意(5 分)、同意(4 分)、不確定(3 分)、不同意(2 分)、非常不同意(1 分),受 試者得分數愈低,表示其知識信念愈精緻多元。初擬試題完成後,聘請 8 位學者專家,針對題目 內容適切性(適切、不適切或需修改),進行初擬試題之審題,以檢定本量表的內容效度。本研究 採Lester 與 Bishop(2000)建議,保留 80%以上專家勾選屬於「適合」的題目,結果四個分量表 各刪除1 題,四個分量表各保留 7 題,共保留 28 題進行預試。 三、資料統計分析方法 對於不同組別平均數的差異考驗,以往的研究較常採用獨立樣本t 考驗或獨立樣本單因子變異

數分析,但這兩種統計方法都是隸屬於「一般線性模式」(general linear model)的統計方法,而一 般線性模式的一項基本假定是「觀察變項沒有誤差」,但實際變項的測量並無法符合此項基本假 定。相對地,若採用「結構方程模式」(structural equations modeling, SEM)的統計模式,則允許

觀察變項有誤差的情形,故多位統計學者建議對於不同組別平均數的差異考驗,應採用SEM 模式

但在進行「潛在變項平均數差異性考驗」之前,需要先確定不同組別具有「測量不變性」,才 能讓潛在變項平均數差異性考驗具有意義(Meredith, 1993)。所謂測量不變性是指相同的一份量 表,對兩個以上的不同群體受試者,是否出現不同的測量模式(例如量表是否具有相同數量的因 素?每個因素是否具有相同的題目?因素與題目的因素負荷量是否相同?...等)。對量表測量不變 性的考驗方式,早期較常透過探索性因素分析,考驗不同組別受試者因素負荷量是否相似,作為 判斷是否符合量表測量不變性的條件。但探索性因素分析並非驗證理論的統計方法,隨著SEM 統

計技術迅速發展,近年來統計學者(Byrne et al., 1989; Nimon & Reio, 2011; Sass, 2011)呼籲應該 採多組別驗證性因素分析(multiple-group confirmatory factor analysis)的考驗模式,比較不同組別 受試者在量表的因素結構模式之因素個數、因素負荷量等是否相同。

當前對於採用多組別驗證性因素分析進行測量不變性考驗時,較常採「相同型態不變性」 (configural invariance)、「量尺不變性」(metric invariance)與「純數不變性」(scalar invariance)

等三種考驗方式。「相同型態不變性」考驗是比較不同組別受試者,在同一份量表上的每個因素是

否具有相同題數。此種考驗只想探究每個因素之題數是否相同,並不考驗其他對應的估計參數是 否相同,故常被稱為基準模式(baseline model),以作為判斷其他考驗方法是否獲得支持的參照架

構。「量尺不變性」考驗是探究不同組別受試者,在同一份量表上的每個因素所對應之題目是否具

有相等的因素負荷量。「純數不變性」考驗是探究不同組別受試者,在同一份量表上每個因素所對

應之題目是否具有相同的迴歸分析截距(Gregorich, 2006; Schmitt & Kuljanin, 2008),故本研究採 用上述三種考驗方式,進行不同性別國小教師在數學知識信念量表之測量不變性考驗。

檢驗上述三種測量不變性是否獲得支持,較常以兩模式的卡方值之差異(∆χ2)與兩模式的CFI

值之差異(∆CFI)(Cordon & Finney, 2008)。判斷方式是兩模式卡方值之差異(∆χ2

),若顯著性p

值高於 .05,顯示測量不變性獲得實證資料支持。因卡方考驗易受樣本人數影響,Cheung 與

Rensvold(2002)建議採用兩模式的 CFI 值之差異(∆CFI),若兩模式的∆CFI 小於 .01,則顯示測

量不變性獲得支持。故本研究同時採用卡方值之差異與CFI 值之差異兩種檢驗方法。 本研究採用SPSS 21.0,作為進行項目分析、探索性因素分析、信度分析的統計軟體,以 AMOS 21.0 進行驗證性因素分析、測量不變性考驗與潛在變項平均數差異性考驗。

研究結果與討論

一、探索性因素分析 (一)項目分析 本研究「數學知識信念量表」的項目分析評判指標,主要以「決斷值」與「校正後題目與總 分相關」這兩項(Spector, 1992;凃金堂,2012)。若這兩項指標皆屬不良指標,即刪除該題。 1. 決斷值的評判依據: 以量表總分最高前 27%為高分組,量表總分最低後 27%為低分組,進行每道題目獨立樣本 t 考驗,若高低分組平均數之差異,顯著性p 值未小於 .05,則為不良指標。 2. 校正後題目與總分的相關的評判依據: 若每題的校正後題目與總分相關係數低於 .30,則為不良指標。 預試的28 題「數學知識信念量表」,經項目分析後,第 11 題與第 24 題在「決斷值」與「校 正後題目與總分相關」這兩項指標皆屬不良指標,故刪除此2 題,保留其他 26 題進行探索性因素 分析。 (二)探索性因素分析 本研究的「數學知識信念量表」包含「簡單知識」、「確定知識」、「知識來源」、「識知辯證」 等四個彼此具關聯性的分量表,故進行探索性因素分析時,採「主軸因子」(principal axis factor)在因素個數決定方法上,則綜合Kaiser 特徵值大於 1、Cattell 的陡坡圖(scree plot)、Horn(1965) 平行分析法(parallel analysis),以及數學知識信念量表的分量表個數,決定最後的因素個數。 「數學知識信念量表」探索性因素分析結果顯示,KMO 為 .76,且 Bartlett 檢定統計值 1287.07, 顯著性p 值小於 .05,顯示適合進行因素分析。在決定因素個數方面,有 9 個特徵值大於 1,若採 Kaiser 特徵值大於 1 的標準,則保留 9 個因素;而陡坡圖的判斷是 3 個因素較合適;若根據 O’Connor (2000)的平行分析法之 SPSS 語法,平行分析法統計結果如表 1。由表 1 可知,有 4 個因素分析 的實際特徵值,大於模擬特徵值,顯示平行分析法應萃取 4 個因素較合適;而由於本量表包含 4 個分量表,故選取4 個因素較為合適。故綜合上述特徵值大於 1、陡坡圖、平行分析法,以及分量 表個數,本研究最後決定分別選取4 個因素。 表1 平行分析法的因素個數決定 特徵值 序號 真實資料 的特徵值 O’Connor(2000) 模擬的特徵值 因素保留 結果 1 5.29 1.71 保留 2 1.98 1.60 保留 3 1.65 1.51 保留 4 1.47 1.44 保留 5 1.36 1.38 不保留

確定4 個因素後,採主軸因子法配合 promax 斜交轉軸法,將因素負荷量小於 .40(Pett, Lackey, & Sullivan, 2003; Stevens, 2002)、出現同時橫跨兩個以上因素、不符合原有因素向度的題目刪除。 結果刪除12 題,保留 14 題,如表 2 所示。 由表2 可知,因素一屬於「識知辯證」分量表,特徵值 3.60,可解釋變異量為 25.72%,包含 第22、23、26、28 等 4 題;因素二屬「確定知識」分量表,特徵值 1.52,可解釋變異量為 10.88%, 包含第8、12、13 等 3 題;因素三屬「簡單知識」分量表,特徵值為 1.40,可解釋變異量為 10.02%, 包含第1、2、3 等 3 題;因素四屬「知識來源」分量表,特徵值為 1.15,可解釋變異量為 8.22%, 包含第14、17、19、21 等 4 題。而四個因素總解釋變異量為 54.84%,顯示數學知識信念量表的「簡 單知識」、「確定知識」、「知識來源」、「識知辯證」等四因素,可適切解釋數學知識信念量表14 題 之變異量。 (三)信度分析 將探索性因素分析獲得的14 題,進行 Crobach’s α 係數考驗,以判斷量表題目一致性情形。研 究結果顯示,數學知識信念總量表α 係數 .76,符合 Nunnally 與 Bernstein(1994)建議應高於 .70 的標準,顯示數學知識信念總量表具良好信度。而「簡單知識」、「確定知識」、「知識來源」、「識 知辯證」等四分量表的α 係數,分別為 .62、.60、.57、.70,除「識知辯證」分量表符合 Nunnally 與Bernstein 建議的標準,其他三個分量表皆未符合。由於每個分量表的題數不多(3 題或 4 題), 而題數少信度容易較低,根據凃金堂(2009)的建議:當分量表題數介於 3 至 5 題時,信度介於 .60 至 .69 是屬於尚可接受範圍。而「知識來源」分量表 α 係數 .57 接近 .60,顯示數學知識信念量表 的各分量表具尚可接受的信度。

表2 數學知識信念量表探索性因素分析之統計結果(N = 214) 題目 識知辯證 樣式係數 (結構係數) 確定知識 樣式係數 (結構係數) 簡單知識 樣式係數 (結構係數) 知識來源 樣式係數 (結構係數) 01. 算數學題目時,只要代入公式,就可以獲得正確答案。 -.02(-.30) -.05(.21) .63(.65) .10(.29) 02. 即使不瞭解數學公式如何推導,只要記住數學公式, 也一樣可以把數學學好。 -.06(-.30) -.03(.16) .72(.69) -.14(.11) 03. 許多數學問題,通常只需要用到一個簡單的公式,即 可求出正確答案。 -.09(-.17) .12(.24) .50(.50) .00(.19) 08. 每一道數學問題,只會有唯一的正確答案。 -.07(-.27) .41(.45) .07(.23) -.01(.25) 12. 我們現在所學的數學知識,即使到了將來也不會改 變。 -.20(-.22) .82(.80) .08(.29) .09(.46) 13. 數學的定理是根據邏輯推演出來的,所以是絕對的真 理。 -.23(-.39) .53(.56) -.13(.12) -.06(.26) 14. 數學知識是可被創造的,且會隨時間而改變。 -.17(-.01) -.04(.15) -.06(.04) .54(.44) 17. 對數學專家提出的數學公式,我不曾懷疑過其正確 性。 -.18(-.42) .04(.39) .11(.35) .46(.58) 19. 我相信數學課本所教的數學知識,是不會有錯誤的。 -.10(-.34) .13(.44) -.07(.20) .55(.63) 21. 我認為即使是數學家所提出的數學知識,也有可能是 錯的。 -.02(-.17) -.02(.20) .01(.15) .41(.41) 22. 只有數學專家才有能力去判斷數學知識是否正確。 -.53(-.59) -.11(.25) .06(.32) .22(.38) 23. 我認為想判斷中小學數學課程的數學知識是否正 確,只要以中小學的數學領域課程綱要,作為參考依 據即可。 -.62(-.61) -.02(.26) -.02(.24) .02(.24) 26. 我認為一般人沒有必要去判斷數學知識的對錯。 -.65(-.69) .23(.43) .01(.30) -.16(.21) 28. 在解數學題目時,只需要使用一種驗算方法檢查答案 是否正確,不需要使用其他的驗算方法。 -.64(-.58) -.04(.19) -.02(.21) -.07(.14) 未轉軸的特徵值 03.60% 01.52% 01.40% 1.15% 未轉軸的解釋變異量 25.72% 10.88% 10.02% 8.22% 轉軸平方和負荷量 02.33% 02.05% 01.79% 1.83% 註:採用主軸因子法配合promax 斜交轉軸法,粗體的數據代表樣式係數或結構係數高於 .40。 二、驗證性因素分析 研究以正式樣本的439 位樣本,根據探索性因素分析獲得的 14 題四個相關因素之因素結構, 進行驗證性因素分析。遺漏值處理方式,採統計軟體SPSS 21.0 的「序列平均數」遺漏值置換方式 處理。 首先,在常態分配檢定方面,Kline(2005)建議若偏態指數(skew)絕對值小於 3,峰度指 數(kurtosis)絕對值小於 8,則沒有嚴重的常態分配問題。本研究數學知識信念量表 14 題之偏態 指數介於0.01 至 1.18,峰度指數介於-1.21 至 2.21,顯示這 14 題並未違反常態分配基本假定。 其次,在因素結構模式之適配性方面,Bagozzi 與 Yi(1988)建議應同時考量初步適配 (preliminary fit criteria)、整體模式適配(overall model fit)、模式內在結構適配(fit of internal structural of model)等三個部分。

1. 初步適配情形

統計結果顯示沒有任何負値的變異數,且沒有高過 1 的積差相關係數。所有題目的因素負荷

量介於 .27 至 .71 之間,由於第 14 題的因素負荷量為 .27,未達到 Child(2006)建議因素負荷量 應高於 .30 的標準,故本研究決定刪除第 14 題。刪除第 14 題後,重新進行 13 題的驗證性因素分

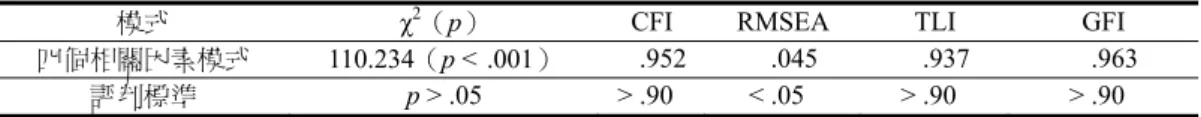

析,統計結果顯示沒有任何負値的變異數,且沒有高過 1 的積差相關係數。所有題目的因素負荷 量介於 .32 至 .72 之間,顯示具有適切的初步適配情形。 2. 整體適配情形 在模式整體適配部分,根據Jackson 等人(2009)研究結果發現,驗證性因素分析整體模式適 配性評判指標,以χ2 卡方考驗(含卡方值與p 值)、CFI、RMSEA、TLI 與 GFI 等五項是最常被採 用的評判指標。故本研究以這五項適配度指標,評判模式整體適配情形。驗證性因素分析結果顯 示,如表3 所示。χ2 = 110.234,p < .001;CFI = .952;RMSEA = .045;TLI = .937;GFI = .963。由

五項整體適配度指標顯示,χ2這項指標屬不良適配,但因χ2易受到樣本人數影響(余民寧,2006),

而CFI、RMSEA、TLI 與 GFI 等四項指標皆屬良好適配,故就模式整體適配情形而言,13 題數學

知識信念量表驗證性因素分析模式屬良好適配。

表3 13 題數學知識信念量表驗證性因素分析的模式整體適配指標之適配情形

模式 χ2(p) CFI RMSEA TLI GFI

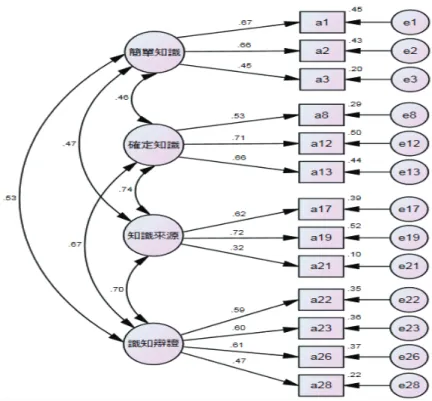

四個相關因素模式 110.234(p < .001) > .952 < .045 > .937 > .963 評判標準 p > .05 > .900 < .050 > .900 > .900 註:評判標準採用余民寧(2006)所提的建議判斷標準 數學知識信念量表13 題之積差相關係數矩陣,如表 4 所示。由表 4 可知,13 題彼此之積差相 關係數介於 .08 至 .48 之間,顯示多道題目具有中度正相關。 表4 數學知識信念量表 13 題之積差相關係數矩陣 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01. a1 - 02. a2 .44*** - 03. a3 .34*** .26*** - 04. a8 .08 .21*** .12* - 05. a12 .16** .24*** .08 .37*** - 06. a13 .23*** .22*** .26*** .35*** .48*** - 07. a17 .15** .20*** .11* .23*** .33*** .27*** - 08. a19 .24*** .23*** .16** .31*** .39*** .35*** .46*** - 09. a21 .16** .10* .08 .09 .26*** .14** .16** .24*** - 10. a22 .14** .15** .09 .22*** .27*** .23*** .32*** .28*** .16** - 11. a23 .19*** .24*** .10* .32*** .32*** .34*** .27*** .26*** .10* .39*** - 12. a26 .25*** .25*** .12* .19*** .23*** .20*** .31*** .28*** .08 .41*** .33*** - 13. a28 .18*** .27*** .18*** .21** .22** .22** .23*** .29*** .09 .20*** .26*** .33*** - 平均數 2.33 2.04 2.66 2.26 2.18 2.69 2.98 2.34 2.19 2.17 2.46 2.27 2.17 標準差 0.95 0.85 1.05 1.00 0.87 0.91 0.92 0.79 0.66 0.74 0.87 0.88 0.80 本研究編製的數學知識信念量表所進行的驗證性因素分析,最後獲得13 題四個相關因素之因 素結構模式圖,如圖1 所示。

圖1 13 題數學知識信念量表的驗證性因素分析結果

3. 模式內在結構適配情形

就模式內在結構適配情形方面,Hair、Black、Babin 與 Anderson(2010)主張可分別透過題 目信度(item reliability)、平均變異數抽取量(average of variance extracted)與組合信度(composite reliability)等三項指標判斷。Hair 等人建議題目信度至少要高於 .25、平均變異數抽取量高於 .50, 而Bagozzi 與 Yi(1988)建議組合信度高於 .60,即符合模式內在結構適配的適切標準。 數學知識信念量表13 題四個相關因素驗證性因素分析模式之題目信度、組合信度與平均變異 數抽取量等三項指標的統計結果,如表5 所示。 表5 數學知識信念量表 13 題之題目信度、組合信度與平均變異數抽取量摘要表 因素 題目 因素負荷量 題目信度 組合信度 平均變異數抽取量 簡單知識 0a1 .67 .45 .62 .36 0a2 .66 .43 0a3 .45 .20 確定知識 0a8 .53 .29 .67 .41 a12 .71 .50 a13 .66 .44 知識來源 a17 .62 .39 .58 .34 a19 .72 .52 a21 .32 .10 識知辯證 a22 .59 .35 .66 .33 a23 .60 .36 a26 .61 .37 a28 .47 .22

由表5 可知,根據 Bagozzi 與 Yi(1988),以及 Hair 等人(2010)的建議標準,數學知識信念 量表13 題信度,除 a3、a21 與 a28 等三題外,其他 10 題皆符合題目信度高於 .25 的標準。數學知 識信念量表四個分量表(「簡單知識」、「確定知識」、「知識來源」、「識知辯證」),其組合信度除「知 識來源」為 .58,其餘三個分量表的組合信度皆高於 .60 標準。而平均變異數抽取量方面,四個分 量表之平均變異數抽取量皆低於 .50,故顯示 13 題四個相關因素之驗證性因素分析模式,具有尚 可的內在結構適配情形。 在數學知識信念量表的區辨效度考驗方面,由表6 可知,「簡單知識」分量表之平均變異抽取 量,高於「簡單知識」與「確定知識」、「簡單知識」與「知識來源」、「簡單知識」與「識知辯證」 兩者積差相關係數之平方,其他三個分量表之平均變異抽取量,未全部高於兩者積差相關係數之 平方,顯示本量表具有尚佳的區辨效度。 表6 國小教師數學知識信念量表區辨效度統計結果之摘要表 簡單知識 確定知識 知識來源 識知辯證 簡單知識 .36 確定知識 .21 .41 知識來源 .22 .55 .34 識知辯證 .28 .45 .48 .33 註:主對角線為每個因素的平均變異抽取量,矩陣下三角形為兩個因素積差相關係數之平方 綜合上述初步適配、整體適配與內在結構適配等三項驗證性因素分析模式適配性的評估,可 知13 題四個相關因素的數學知識信念量表,其驗證性因素分析模式獲得實證資料支持。 現有的知識信念量表,有多份量表出現由因素分析獲得的因素個數與知識信念理論向度不符 的情況(Buehl & Alexander, 2005; Chan & Elliott, 2000; Schommer, 1990)。透過這些量表所測量到 的知識信念,將無法完整呈現個體的知識信念,且易造成無法有效推論知識信念與學習相關變項 的關聯性。另外,多數現有的知識信念量表採用「領域普遍性」而非「領域特定性」的編製方式 (Bendixen & Corkill, 2011; Schommer; Schraw et al., 1995),但不同領域知識具有獨特的知識結構 與知識特性,採領域普遍性編製的量表,較無法適用測量特定領域的知識信念。 本研究編製的數學知識信念量表,以Hofer 與 Pintrich(1997)知識信念四個層面為理論依據, 採用數學的「領域特定性」編製方式,透過探索性和驗證性因素分析皆獲得四個因素,與 Hofer 與Pintrich 知識信念四個層面的理論依據是一致的,顯示本研究編製數學知識信念量表具有適切的 建構效度。 三、信度分析 將驗證性因素分析獲得的13 題數學知識信念量表,進行 Crobach’s α 係數考驗。數學知識信念 總量表α 係數 .80,符合 Nunnally 與 Bernstein(1994)建議應高於 .70 的標準,顯示數學知識信 念總量表具良好信度。而「簡單知識」(3 題)、「確定知識」(3 題)、「知識來源」(3 題)、「識知辯 證」(4 題)等四分量表的 α 係數,分別為 .61、.66、.55、.65。由於這四個分量表的題數不多(3 題或4 題),而題數少信度容易較低,根據凃金堂(2009)的建議:當分量表題數介於 3 至 5 題時, 信度介於 .60 至 .69 是屬於尚可接受範圍。而「知識來源」分量表 α 係數 .55 接近 .60,顯示 13 題的數學知識信念量表之四個分量表具尚可接受的信度。 現有的知識信念量表不論採用 Schommer(1990)理論依據所編製的知識信念量表,或是採 Hofer 與 Pintrich(1997)理論依據編製的知識信念量表,在信度考驗方面,都同樣面臨量表 α 係 數出現偏低情形。例如Schraw 等人(2002)採用 Schommer 理論而發展的 32 題「知識信念量表」, 其五個分量表的α 係數分別是:天生能力(6 題,α = .70)、快速學習(4 題,α = .55)、無所不知

的權威(5 題,α = .52)、簡單知識(3 題,α = .36)、確定知識(4 題,α = .45)。而 Choi 與 Kwon (2012)採用 Hofer 與 Pintrich 理論依據編製的知識信念量表,透過探索性因素分析獲得四個因素, 但其中「簡單知識」與「知識來源」兩個分量表的α 係數低於 .50,皆顯示出現量表信度偏低情形。 而本量表的四個分量表,除了「知識來源」分量表的信度較低外,顯示本量表具有尚可的信度考 驗值。 四、測量不變性分析 本研究的數學知識信念量表適用對象為國小男女教師,底下針對國小男女教師,進行「相同 型態不變性」、「量尺不變性」與「純數不變性」等三種測量不變性考驗,以評估「數學知識信念 量表」對不同性別國小教師是否具測量不變性。 進行測量不變性考驗時,應先確認不同樣本之因素結構模式是否獲得實證資料支持(Sass, 2011)。表 7 為所有受試者與不同性別國小教師的數學知識信念量表驗證性因素分析整體適配指 標,由表7 可知,除 χ2 這項指標屬於不良適配情形,其他CFI、RMSEA、TLI 與 GFI 等四項指標 皆屬良好適配,顯示數學知識信念量表的四個相關因素之因素結構,不論是對全體受試者或國小 男女教師,皆顯示具適配情形。 表7 13 題數學知識信念量表驗證性因素分析整體適配指標之適配情形

樣本類型 樣本數 χ2(p) CFI RMSEA TLI GFI

所有受試者 439 110.234(< .001) > .952 >.045 >.937 >.963 男性教師 092 068.498(< .186) > .965 >.042 >.954 >.900 女性教師 347 090.139(< .006) > .960 >.039 >.947 >.961 評判標準 p > .05 > .900 < .050 > .900 > .900 註:評判標準採用余民寧(2006)所提的建議判斷標準 由於表7 不同性別國小教師在數學知識信念量表上,具相同因素結構個數,故接續以「性別」 進行測量不變性考驗,考驗結果如表8 所示。由表 8 可知,「量尺不變性」與「相同型態不變性」 兩模式相比較,兩者的卡方值相差11.320,自由度相差 9,顯著性 p = .254,由於卡方考驗顯著性 p 值高於 .05,顯示「量尺不變性」獲得實證資料支持。且兩者的 CFI 相差 .002,小於 Cheung 與 Rensvold(2002)建議低於 .01 差異標準,同樣顯示「量尺不變性」獲得實證資料支持,故本研究 進行不同性別的「量尺不變性」獲得實證資料支持。 針對「純數不變性」與「量尺不變性」兩模式相比較,兩者卡方值相差 12.545,自由度相差 10,顯著性 p = .250,顯示「純數不變性」獲實證資料支持。且兩者的 CFI 相差 .002,亦顯示「純 數不變性」獲實證資料支持,故本研究進行不同性別的「純數不變性」獲得實證資料支持。 由於本研究「相同型態」、「量尺不變性」與「純數不變性」皆獲實證資料支持,顯示數學知 識信念量表對不同性別國小教師,同樣具有四個因素、每個共同因素所對應的題目之因素負荷量 皆相同、且每個共同因素所對應的題目之迴歸分析截距也是相同的,代表數學知識信念量表適用 於評量不同性別的國小教師。

表8 國小男女教師在數學知識信念量表之不變性考驗結果 模式 模式比較 χ2(p) df CFI ∆χ2 ∆df p ∆CFI 1. 相同型態不變性 - (< .01) 158.921 118 .961 - - - - 2. 量尺不變性 2 比 1 (< .01) 170.242 127 .959 11.320 9 .254 .002 3. 純數不變性 3 比 2 (< .01) 182.787 137 .957 12.545 10 .250 .002 五、不同性別之潛在平均數差異分析 進行不同組別之潛在變項平均數差異考驗前,得先確定不同組別受試者在該變項具有「相同 型態」、「量尺」與「純數」等三種測量不變性,如此進行潛在變項平均數考驗才有意義性(Millsap & Meredith, 2007)。表8 對不同性別國小教師在數學知識信念量表四個因素之測量不變性考驗,顯 示具有「相同型態」、「量尺」與「純數」等三種測量不變性,故可接續進行不同性別國小教師在 數學知識信念量表四個分量表的潛在分數之差異分析。國小男女教師潛在平均數的差異考驗統計 結果,χ2 = 198.251,p < .001、CFI = .941、RMSEA = .032、TLI = .943,顯示具良好的整體適配情

形。國小男女教師在數學知識信念四個分量表的潛在平均數差異摘要表,如表9 所示。由表 9 可 知,國小男女教師在「簡單知識」、「確定知識」、「知識來源」與「識知辯證」等四個分量表的潛 在平均數皆未有顯著性差異。 由於教師的知識信念會影響學生的知識信念,而不同性別教師若具不同的知識信念,可能對 學生知識信念造成不同程度的影響,故探究不同性別教師的知識信念是否有所差異,有其重要性。 根據Bendixen 與 Corkill(2011)的研究顯示:男老師在天生能力分量表得分顯著高於女老師,而 在快速學習、無所不知的權威、簡單知識、確定知識等四個分量表,男女教師沒有顯著性差異。 而Topkaya(2015)的研究顯示:男女職前教師在知識信念總量表與知識信念兩個分量表達顯著性 差異,另一個知識信念分量表未達顯著性差異。上述兩項針對男女教師的研究顯示,男女教師在 某些知識信念分量表有顯著性差異,在某些知識信念分量表則沒有顯著性差異。而本研究顯示國 小男女教師在數學知識信念量表的「簡單知識」、「確定知識」、「知識來源」與「識知辯證」等四 個分量表,皆未達顯著性差異。會出現不同研究結果的原因,除了可能因採用的量表不同、受試 對象不同外,也可能是本研究採用線性結構方程模式的潛在變項平均數統計方式,而與上述兩項 研究採用一般線性模式的統計方式不同所致。 表9 不同性別國小教師在數學知識信念四個分量表潛在平均數差異考驗摘要表 潛在變項 男性教師潛在平均數M (n = 92) 女性教師潛在平均數M (n = 347) p 簡單知識 0.00 -0.20 .06 確定知識 0.00 -0.07 .38 知識來源 0.00 -0.17 .07 識知辯證 0.00 -0.08 .24 註:以男性教師為參照組,故男性教師的潛在平均數設定為0

結論與建議

一、結論 (一)數學知識信念量表具有穩定的因素結構 本研究根據文獻探討,採用Hofer 與 Pintrich(1997)主張知識信念內涵應包括「簡單知識」 與「確定知識」、「知識來源」與「識知辯證」等四個分層面,透過主軸因子配合promax 斜交轉軸 的探索性因素,萃取出「簡單知識」(3 題)、「確定知識」(3 題)、「知識來源」(4 題)、「識知辯證」 (4 題)等四個因素。除了透過探索性因素分析外,本研究更進一步採用驗證性因素分析,以檢證 由探索性因素分析所獲得的因素結構,是否能獲得其它樣本資料的支持。驗證性因素分析結果, 整體適配指標:χ2 = 110.234,p < .001;CFI = .952;RMSEA = .045;TLI = .937;GFI = .963,顯示13 題四個相關因素的因素結構,獲得實證資料的支持。 (二)數學知識信念量表的信度尚佳 本研究的數學知識信念量,以預試樣本與正式樣本,所進行 α 係數考驗結果,數學知識信念 總量表α 係數為 .76 與 .80,皆符合 Nunnally 與 Bernstein(1994)建議應高於 .70 的標準,顯示 數學知識信念總量表具良好信度。而預試樣本與正式樣本的數學知識信念「簡單知識」、「確定知 識」、「知識來源」、「識知辯證」等四分量表的α 係數,分別為 .62、.60、.57、.70,以及 .61、.66、.55、.65。 根據凃金堂(2009)建議:當分量表題數介於 3 至 5 題時,信度介於 .60 至 .69 是屬於尚可接受 範圍。而「知識來源」分量表的題數是4 題,α 係數 .57 與 .55 接近 .60,顯示數學知識信念量表 各分量表具尚可接受的信度。 (三)數學知識信念量表對不同性別國小教師具有測量不變性 探究不同群體在某研究變項是否有顯著性差異,是量化研究很重要的研究目的。本研究針對 不同性別的國小教師,採用多組別驗證性因素分析,以考驗男女國小教師的因素結構是否相同。 針對不同性別的測量不變性考驗,本研究的研究結果顯示,在「相同型態」、「量尺不變性」與「純 數不變性」這三項考驗,皆具有測量不變性,亦即國小男女教師在數學知識信念量表上的得分, 具有相同的因素個數、相同的因素負荷量,以及相同的題目之迴歸分析截距,顯示本研究編製的 數學知識信念量表,對國小男女教師具有相同的測量結果。 (四)國小男女教師數學知識信念發展沒有顯著性差異 自Perry(1970)與 Belenky 等人(1986)探究男女生知識信念發展情形後,探究男女生知識 信念發展差異情形便成重要研究主題。本研究對國小男女教師數學知識信念發展情形,進行潛在 變項平均數差異考驗。統計結果顯示國小男女教師在數學知識信念量表四分量表的潛在分數沒有 顯著性差異。 二、建議 (一)採領域特定性方式編製知識信念量表 當前國內外有多份的知識信念量表採領域普遍方式編製,此種非針對特定領域的編製方式, 乃假定一般性的知識信念量表可適用於探究不同學科領域。然而 Buehl, Alexander, & Murphy (2002)、Buehl 與 Alexander(2005)、Hofer(2000)的研究結果顯示,不同知識類型有其特有的 知識結構,故知識信念應屬領域特定性。若能採用領域特定方式編製知識信念量表,將更能精準 測量受試者知識信念發展情形。本研究即採領域特定性的數學領域,編製適合測量國小教師數學 知識信念量表。建議未來的研究,採用領域特定性的方式,編製適合特定領域的知識信念量表。

(二)持續探究知識信念量表的信度問題 具有良好信度的心理計量特質,是一份適切量表的重要條件。現有的知識信念量表大多有信 度偏低的情形,許多分量表的α 係數低於 .50。本研究的數學知識信念量表中的「知識來源」分量 表,預試樣本與正式樣本的α 係數為 .57 與 .55,也不是很適切的信度。故建議未來的研究,可以 考慮探究知識信念量表信度偏低的可能因素。另外,也建議未來的研究,除了考驗量表的 α 係數 外,也可以採用再測信度,以提供信度分析的多元證據。 (三)以潛在變項平均數差異考驗不同群體在知識信念的差異性 探究不同性別受試者的知識信念發展是否有差異,一直是知識信念的重要研究目的。但大多 數研究採用一般線性模式的統計方法,由於一般線性模式主張觀察變項的測量是沒有誤差的,但 實際研究情境並無法符合此項主張,故採用一般線性模式統計方法,會獲得較不精準的統計結果。 故多位統計學者(Byrne et al., 1989; Yuan & Bentler, 2006)建議對於不同組別平均數的差異考驗,

應該採用SEM 模式的潛在變項平均數差異性考驗。本研究即採用潛在變項平均數差異性考驗,探

究國小男女教師的數學知識信念差異情形。建議未來的研究,可以採用潛在變項平均數差異性考 驗,探究不同群體知識信念的差異情形。

(四)探討國小教師數學知識信念對國小學生數學知識信念的影響情形

許多學者(Bendixen & Feucht, 2010; Brownlee et al., 2011)呼籲學術界應該更積極探究教師知

識信念是如何影響學生的知識信念發展。本研究已編製具信效度的13 題數學知識信念量表,本量 表在施測與計分上,具便利性與快速性,適合作為探究國小教師數學知識信念的研究工具。故建 議未來對數學知識信念的研究,可考慮採用本研究所編製的數學知識信念量表,探究國小教師所 持的數學知識信念,並且進一步探究國小教師的數學知識信念如何影響國小學生數學知識信念這 個研究主題。

參考文獻

李源順、林福來、呂玉琴、陳美芳(2008):小學教師數學教學發展標準之探究:學者的觀點。科 學教育學刊,16,627-650。[Lee, Y. S., Lin, F. L., Leu, Y. C., & Chen, M. F. (2008). The standardsfor development in elementary mathematics teaching: Perspectives of elementary mathematics educators. Chinese Journal of Science Education, 16, 627-650.]

余民寧(2006):潛在變項模式:SIMPLIS 的應用。台北:高等教育。[Yu, M. N. (2006). Latent variable

models: The application of SIMPLIS. Taipei, Taiwan: Higher Education]

邱紹一、黃德祥、洪福源、林重岑(2011):臺灣高職生知識論信念的架構驗證。新竹教育大學教 育學報,28,117-144。[Chiu, S. I., Huang, D. H., Hong, F. Y., & Lin, C. T. (2011). Structural

verification of the epistemological beliefs of vocational students in Taiwan. Educational Journal of NHCUE, 28, 117-144.]

凃金堂(2009):教育測驗與評量。台北:三民。[Tu, C. T. (2009). Educational testing and assessment. Taipei, Taiwan: San-Ming.]

凃金堂(2012):量表編製與SPSS。台北:五南。[Tu, C. T. (2012). Scale development with SPSS. Taipei,

凃金堂(2016):大學生知識信念量表之複核效度考驗與相關研究。臺中教育學報:教育類,30, 1-25。[Tu, C. T. (2016). An evaluation of the cross-validation and related study of the college students’ Epistemological Beliefs Scale. Journal of National Taichung University: Education, 30, 1-25]

林重岑(2008):高中職學生數學知識信念、動機因素與學業表現之研究。國立彰化師範大學教育 研究所博士論文。[Lin, C. T. (2008). Relations among math epistemological beliefs, motivations, and academic performance in high school students (Doctoral dissertation). National Changhua University of Education, Changhua County, Taiwan.]

許嘉家、詹志禹(2010):「高中職生個人知識論信念量表」之編製與驗證。測驗學刊,57,433-458。

[Syu, J. J., Chan, J. C. (2010). Developing and validating the Personal Epistemological Beliefs Scale for senior high school students in Taiwan. Psychological Testing, 57, 433-458.]

陳萩卿、張景媛(2007):知識信念影響學習運作模式之驗證。教育心理學報,39,23-43。[Chen, C. C., & Chang, C. Y. (2007). The verification of epistemological beliefs in learning process model. Bulletin of Educational Psychology, 39, 23-43.]

蔡淑君、段曉林、邱守榕(2006):數理教師對科學、數學與數理統整的態度與信念。科學教育 學刊,14,545-570。[Tsai, S. C., Tuan, H. L., & Chiu, S. Y. (2006). Investigation of science and

mathematics teachers’ attitudes and beliefs towards science, mathematics and the integration of science and mathematics. Chinese Journal of Science Education,14, 545-570.]

劉佩雲(2005):大學生知識信念與數位學習環境中知識管理能力之研究。管理與教育研究學報,

4,57-84。[Yun, L. P. (2005).The relationships between epistemological beliefs and knowledge

management capability in e-learning of college students. Journal of Management & Educational Research, 4, 57-84.]

劉佩雲、陳柏霖(2015):網路學習之知識信念與學習成效的關係:以後設認知為中介效果之分析。

教育研究與發展期刊,11,23-48。[Liu, P. Y., & Chen, P. L. (2015). The metacognition of

internet-based learning as a mediated-effects analysis of the relationships among the epistemological beliefs, and academic performance in college students. Journal of Educational Research and Development, 11, 23-48.]

Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16, 74-94.

Barkastas-Tasos, A., & Malone, J. (2005). A typology of mathematics teachers’ beliefs about teaching and learning mathematics and instructional practices. Mathematics Education Research Journal, 17(2), 69-90.

Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. (1986). Women’s ways of knowing: The development of self, voice and mind. New York, NY: Basic Books.

Bendixen, L. D. & Corkill, A. J. (2011). Personal epistemology change due to experience? A cross-sectional analysis of preservice and practicing teachers. In J. Brownlee, G. Schraw, & D. Berthelsen (Eds.), Personal epistemology and teacher education (pp. 100-113). New York, NY: Routledge.

Bendixen, L. D., & Feucht. F. C. (Eds.) (2010). Personal epistemology in the classroom: Theory, research and implications for practice. UK, Cambridge: Cambridge University Press.

Bendixen, L. D., & Hartley, K. (2003). Successful learning with hypermedia: The role of epistemological beliefs and metacognitive awareness. Journal Educational Computing Research, 28(1), 15-30. Bendixen, L. D., Schraw, G. & Dunkle, M. E. (1998). Epistemic beliefs and moral reasoning. The Journal

of Psychology, 132, 187-200.

Bråten, I., & Strømsø, H. I. (2005). The relationship between epistemological beliefs, implicit theories of intelligence, and self-regulated learning among Norwegian postsecondary students. British Journal of Educational Psychology, 75, 539-565.

Bråten, I., & Strømsø, H. I. (2006). Epistemological beliefs, interest, and gender as predictors of Internet-based learning activities. Computers in Human Behavior, 22, 1027-1042.

Bråten, I., Strømsø, H. I., & Samuelstuen, M. S. (2005). The relationship between internet-specific epistemological beliefs and learning within internet technologies. Journal of Educational Computing Research, 33(2), 141-171.

Brownlee, J., Purdie, N., & Boulton-Lewis, G. (2001). Changing epistemological beliefs in pre-service teacher education students. Teaching in Higher Education, 6(2), 248-268.

Brownlee, J., Schraw, G., Berthelsen, D. (2011). Epistemic beliefs and teacher education: An emerging field of research. In J. Brownlee, G. Schraw, & D. Berthelsen (Eds.), Epistemic beliefs and teacher education (pp. 3-21). New York, NY: Routledge.

Buehl, M. M., & Alexander, P. A. (2005). Motivation and performance differences in students’ domain-specific epistemological belief profiles. American Educational Research Journal, 42, 697-726.

Buehl, M. M., Alexander, P. A., & Murphy, P. K. (2002). Beliefs about schooled knowledge: Domain specific or domain general? Contemporary Educational Psychology, 27, 415-449.

Byrne, B. M., Shavelson, R. J., & Muthén, B. (1989). Testing for the equivalence of factor covariance and mean structures: The issue of partial measurement invariance. Psychological Bulletin, 105, 456.