教育科學研究期刊 第五十六卷第二期 2011 年 ·56

(2)·27-67

以網路為研究媒介之研究倫理問題新挑戰:

85-97 學年度教育類論文之分析研究

陳碧祥

國立臺北教育大學教育學系 副教授摘要

網際網路為當前世界帶來溝通對話新途徑,也為學術研究帶來新工真。本文藉理論與實 徵性資料的 -97 學年度教育類碩、博士論文進行論述與分析,發現研究倫理問題有資料來源可 靠性、研究參與者同意、訊息告知、當事者權利、保密和隱私、著作權。較為特殊違反研究 倫理問題有回收率及回應率過低、重複填答問卷、自願性樣本等。是故,宜提供網路技術及 軟體專區或透過相關教育提升研究者網路技術'解決前述影響資料可靠性問題。其次,應重 視網路為研究媒介之研究方法及方法論之探究,建立線上研究之倫理規範。再者,希冀透過 倫理學、網路倫理學、方法論及研究方法,以建構研究倫理素養及培養研究倫理意識,並降 低違反研究倫理之可能。 關鍵字:研究倫理、網際網路、線上研究 通訊作者 陳碧祥.E-mail: chenbs@tea.ntue.edu.tw

收稿日期2010/05131

;修正日期 20 \0/11/08 、 2010/1 2/04 ;接受日期。 2010/1 2/31 。.

28

.網路為媒介研究倫理挑戰壹、結論

陳碧祥

建構專業研究倫理標準與規範可幫助研究更具科學性,符合科學及研究倫理的報告,研

究結果方能稱為科學知識及具公信力(何畫瑰譯,

2003

,

pp.

17,的 -82; Chambliss & Schutt

,

2010

,

p.

10) 。準此,研究倫理對於擬從事研究者而言,應是首要奉行之圭梟。宋曜廷、張國恩與侯惠澤 (2005 ,

p.

33

)認為,資訊科技快速進步影響各個專業領域,如課程設計多元、教學方法與工真之革新等。而李政忠 (2004 ,

p.

15). 、蔡金田 (2005 )、Christians 及 Chen

(2004

,

p.

19) 、 Eynon 、 F可及 Schroeder(2008

,

pp.

24-25) 、 Lee 、 Fielding 及 Blank (2008) 、 Nalita 及 Hugh(2009

,

p. 6

)、 Sade-Beck(2004

,

p.

2) 、 Salmons(2009

,

p. 2)

等人,皆提及科技環境造成社會科學研究方法之革新,且顛覆傳統科學概念,但新研究工具 同時也造成科學研究倫理新問題。網路成為研究者蒐集資料場域與方法,與實體世界所使用 之研究方法之差異所衍生之方法論問題,以及這些差異對於既有之研究倫理產生衝擊或影響 問題等,都值得進一步關注與分析。然上述的學者以評論性方式介紹相關概念並論述以網路 為研究媒介所產生的問題,在實徵性研究部分則較為缺乏,這是比較可惜之處。 為能補足目前網路研究倫理較缺乏實徵性研究缺,眠,本文分析國內自85 學年度至 97 學 年度教育領域相關碩、博士論文共計176 篇。期藉由實徵性與評論性資料相互地運用更深入 論述網路研究倫理之相關問題與挑戰。本文首先透過文獻闡述以網路為研究媒介之研究倫理 相關概念;其次,闡釋研究方法與研究程序;再者,擬分析以相關論文在研究倫理產生之新 挑戰與問題;最後提出對於以網路為研究媒介之研究倫理結論與建議,以供省思。

貳、文獻探討

以網路為研究媒介的研究倫理是現今重要之議題,以下探討「以網路為研究工具之研究 方法」、「以網路為研究媒介之特性」及「以網路為研究媒介的研究倫理新挑戰J .一、以網路為研究工具的研究方法之探究

蔡金田(

2005

,

p. 93

)、 Eynon 等 (2008 ,p. 24

)、 Gaiser 及 Schriener(2009

,

p.

2) 、 SadeBeck (2004

,

p.

2) 等人認為,以網路來蒐集資料之方法,略有線上實驗研究、訪談、調查、 內容分析、參與觀察等。以網路為研究工其之研究方法主要仍奠基在實體世界之研究方法上,融入網路諸多特性轉變而成新方法及新工具。

翟本瑞 (2001 ,

p.

II) 、 Bell(2001

,

p.

121) 、 Chambliess 及 Schutt(2010

,

p.

179) 、 Sue 與Ri即r

(2007

,

p.

7)、 Vehovar 及 Manfreda(2008

,

pp. 177-181

)提及網路調查經常被使用,研究 者透過 E-mail 、網站可以獲得及儲存大量資料,並可立即分析資料,此顯示網路問卷之便利性與大量性,也因此是研究者目前最經常使用之方法,然此亦有樣本偏差及無法知曉填答者之 隱憂,尚需仰賴相關軟體解決(林承賢,

2004

,

pp. 5

,

25 ; Exp10rings ORMs

,

2010) 。其次,隨 資訊科技愈益純熟,網路實驗法亦逐漸被採用而成為研究的主要方法,即藉電腦輔助研究系統進行實驗,此方法通常也包含觀察、問卷作為輔助媒介(

Ju1ka

,

Lendermann

,

Cai

,

Kha曲,&Hung

,

2005

,

p. 52; Russell

&

Purcell

,

2009

,

p.

xxi) 。相關的研究如許瑛昭與廖桂菁 (2003 )的〈情境網路學習環境互動行為分析:以高中地球科學線上學習為例〉、劉淑芳與楊淑晴 (2003

)

的〈網路專業成長進修環境中學員互動行為與態度之研究〉等。

當執行質性視訊訪談,電腦輔助訪談也扮演重要之媒介角色,這在早期僅能電話訪問或

網路視訊技術尚未成熟之際是無法達到相同成效的。而隨技術發達,愈來愈多人透過網路訪

談蒐集資料,包含同步及非同步之訪談模式(

Explorings ORMs

,

2010)

0Berg ( 2007

,

p.

112) 、Joinson

(20的, p. 25) 、 O'Connor 、 Madge 、 Shaw 及 Wellens(2008

,

pp.

271-272) 、 Smith(2004

,

p.

226) 等人亦認為藉由電腦線上訪談,研究者能快速、立即獲得資料,且兼真同步及非同步之效果。

隨著科技進步與研究需求,以網路進行俗民誌及觀察亦成為另一研究方法,諸如 b10g 、

社群網站等均成為研究者觀察之場域。研究者參與線上活動與記錄個人觀察資料,並且反思

個人活動之參與,成員間之互動情況也被記錄 (Hi肘, 2008 ,

p. 257; Smith

,

2004

,

p. 226; Vehovar

&

Manfreda

,

2008

,

p.

190) 。研究者利用網路俗民誌觀察,凸顯出在不同研究場域所採用不同資 料蒐集方法時將衍生出與過去迴然有異之新問題,如是否有偷偷摸摸之嫌疑 (Hine ,2000

,

p. 11;

Sade-Beck

,

2004

,

p.

1) 。網路觀察法成為蒐集資料來源之一,此種研究方法與網路俗民誌是相 當的類似,但研究者會面臨侵犯被研究者隱私及被觀察者不知道自己是研究參與者的問題(Bell

,

2001

,

pp. 97-98; Denzin

,

2004

,

pp.

8-9) 。以這樣研究方法來蒐集資料對於知識之本質與 建構有極大影響。 以網路為研究媒介所進行的研究愈來愈普遍且受到重視,其主要原因來自於網路諸多特 性對於研究所產生之捍益,故以下擬就網際網路所具有之特性詳細闡述。二、以網路為研究媒介之特性

從研究之需要觀之,隨著網路科技之精進,各種資料蒐集與儲存能力日益增強,加以網 路所具備之便利性、快速性、隱匿|生等,對於研究者而言是蒐集與分析資料之利器(Christians

& Chen

,

2004

,

p. 19)

0Vehovar 及 Manfreda( 2008

,

p.

178) 提到網路媒介造成研究方法之革新,它與傳統研究方法有很大差異。「速度快」、「方便」與「低成本」是這種研究方法的特色 (Na1ita

&

Hugh

,

2009

,

p. 30; Williams

&

Robson

,

2004

,

p.

40) 。其次, Russell 及 Purcell(2009

,

p. 35)

也認為,以網路為研究媒介,協助研究者在短時間內獲得大量資料,同時也可進行跨國比較 研究。如果將此方法應用在訪談或是觀察,研究參與者之隱匿性也可提高。

•

30

.網路為媒介研究倫理挑戰 陳碧祥 由上述文獻分析得悉,因為網路資訊快速流動、無時空限制及同時可大量上線、共同參 與等特性,因此在資料蒐集上更具有便利性。其次,研究者與研究參與者是透過節點來進行、 互動與意見的交流,因此研究者可以不用透過面對面及此時此刻之現場情境來蒐集資料,故 其有隱匿性與跨時空之特性。基於此,以下擬就跨時間與跨空間、隱匿性、資料蒐集快速性、 便利性等四個面向分別闡述。(一)跨時間與跨空間

網際網路技術日益純熟之際,時空、經費等限制將不再成為研究主要限制,透過網路可 以克服地理與時間之限制進行資料蒐集,研究之可接近性大幅提高(De血in,2004

,

p. 8; Sue &

Ri口er,2007

,

p.

12) 。透過網路媒介如 MSN 、網路問卷、網路觀察、網路訪談等,相關研究問 題受訪者或參與者可以不受時間限制,縱使身處異地也可透過相同途徑快速回應。其次,研 究者可藉網路該媒介讓不同地區之研究參與者同時或差異時,針對相關議題共同地討論,且能隨時隨地累積蒐集資料(

Berg

,

2007

,

p. 73; Christians & Chen

,

2004

,

pp.

18-19) 。隨著網際網路及相關技術之發展,研究者可藉網路俗民誌為研究方法蒐集資料,也能藉 此工其來跨國線上觀察及跨國比較。如楊靜子 (2008 )提及他除在當地進行短期研究外,也 藉由「線上調查」瞭解某國情形,此彰顯跨時間與跨空間。質言之,研究者藉由網路為媒介 進行資料蒐集,可以避免時間與空間之局限,所蒐集之資料來源可更廣泛,甚至能進行跨國 性比較研究。 (二)隱匿性

Berg (2007

,

p. 73

)、 Joinson (20的, p.2) 、 Russell 與 Purcell(2009

,

p.

xix) 提及線上研究特色之一便是隱匿性,可幫助研究者尋得更真敏戚性的問題。在進行研究資料蒐集歷程時, 研究參與者若能以匿名身分參與研究,保密機制亦可提高。隱匿性便是其特色,它被視為面 對面訪談之進階,其能兔除面對面訪談因時空不便與克服諸多敏戚議題 (Bampton

& Cowton

,

2002

,

p. 1; Hine

,

2005

,

p. 25

)。如卓翠玲 (2004 , pp. 沌, 83 )指出,她考慮到網路諮商之研究參 與者不願意曝光,因此以 MSN 為媒介蒐集資料,他們在諮商過程中看不到彼此,比較不會緊 張且可以盡情宣洩情緒。 若將此應用到訪談環境,它可提供較佳訪談環境,讓訪談或觀察研究得到較大及真實之 資料與成效。時空限制是進行質性訪談有待解決之難題,而透過網際網路是可以有效解決的(Berg

,

2007

,

p. 113)

,此對於較具敏戚性議題研究有所助益,但這種方法除在信度與效度等問 題有所影響之外,同時對於研究倫理亦有正、反兩面之衝擊。 (三)資料蒐集快速性 網際網路的資料蒐集具有低成本、高效益的特性。且網路不受時空限制之特性,比傳統 資料蒐集的方法更加地快速,若傳布得宜可在短時間內獲得大量的樣本(李政忠'2004,p. 3 ;

林承賢.

2004

,

p. 29 ; Explorings ORMs

,

2010; Sue &

Ri

tter

,

2007

,

p.

7) 。其次,在量化研究應用 方面,研究者可利用相關技術及程式對於製成相關圖表分析資料。 Yahoo 網站常有相關的調 查,當填答者應答之際,系統會立即進行統計分析。該系統對於填答者有管制,一個帳號只 能填答一份問卷,使自願性樣本重複之問題得以彌補。 Ronald 及 Fricker(2008

,

p.

196) 即提到回應率高及填答者喜歡透過網路為媒介填答問卷 是其優點。然而,從過去研究分析發現,網路為研究媒介在回收或便利性方面並非全然正向, 諸如網路問卷調查有時會有回收率過低或是有效樣本數不足之現象,如蔡惠如 (2004 )提到, 他透過 E-mail 發放問卷,共寄發 254 份問卷,經過一次催覆,僅回收 33 份問卷,回收率相當 低。 (四)便利性 網際空間讓使用者得以克服時間、經費及其他因素來研究相關議題,研究更其便利性(Bell

,

2001

,

pp. 36

,

198; Sue

&

Ritter

,

2007

,

p.

12) 。網路問卷調查可讓受訪者在其方便的時間 作答,並得藉網路隨時迅速回覆。網路訪談是研究者及研究參與者在虛擬空間中進行訪談對 話,對於較為忙碌之受訪者可挑選方便的時間來互動,更可透過多次時間來進行訪談 (Bampton& Cowton

,

2002

,

p. 1

)。 黃添進 (2000 )認為,以網路為媒介來蒐集資料可提升研究效率,在調查結束後立即輸 出、分析資料。然而,值得一提的是,洪佩圓 (2001 ,pp.

91-94) 提到,填答者認為透過網路 填答問卷相當不便利,尤其在回收問卷時相當不便,填答意願也相當低。此恰為便利性之反 證,如何增進便利性以提升回收率確保研究結果之信度與效度是相當重要的。要言之,透過 網際網路來進行研究,對於研究者及研究參與者都相當方便,甚至在家都可進行相關研究。三、以網路為研究媒介的研究倫理新挑戰

虛擬世界成為另一互動場域,網路提供研究者新處所,此處具有社會、政治及倫理方面 新意義;同時網路也成為新研究工其,研究倫理更是面臨極大挑戰 (Bell,2001

,

p. 186; Russell

&

Purcell

,

2009

,

p.

2) 。所謂研究倫理是探討關於研究時所需格遵之事項,倫理之引導與遵守對 於所有研究而言具有優先性。其涵蓋範圍包括研究設計、執行、學術或研究成果發表所涉及 之倫理議題,如不得欺瞞、脅迫、侮辱、傷害研究對象,並嚴守匿名保密原則及各種權利之保障等(蔡甫昌、林芝宇、張至寧.

2008

,

pp. 107

,

116 ; Chambliess &

Schu仗, 2010,p. 55;

Dolgo宜,Loewenberg

, &

Karrington

,

2008

,

p. 32; Russell

&

Purcell

,

2009

,

p.

18) 。如前所述,同時網路也成為新研究工真,研究倫理更是面臨極大挑戰。歸納蔡金田 (20的,

pp.

96-98) 、 Charlesworth( 2008

,

p. 53

)、 Denzin( 2004

,

p. 8

)、 Gaiser 及 Schriener(2009, p.133) 、Nalita 及 Hugh

(2009

,

p. 3

)、 Sue 及Ri叮叮 (2007,pp.

21-24) 、 Thomas(2004

,

p.

189) 等人的糊、訊息告知、隱私、同意權、著作權、法律及資料可靠性等問題。唐士哲 (2004,

p.

81) 、Smith (2004

,

p.

230) 則認為,網路俗民誌在研究倫理方面常涉及隱私、保密以及公領域與私 領域模糊之問題。在上述問題尚未解決之際,網路調查比較適合作為補充性而非替代性的方 法。以下由資料來源的可靠性、研究參與者的同意、訊息的告知、當事者的權利、保密與隱 私,以及著作權等方面論述如下: (一)資料來源的可靠性 捏造資料或沒有仔細思考資料來源是不符合研究倫理之要求的,是一種欺騙及道德瑕 疵,因此,研究者對於資料處理、分析必須是客觀且真實(何畫瑰譯,2003

,

p. 63

;林天祐,1996

,

p. 63 ; Chambliess

&

Schutt

,

2010

,

p. 65; Howe

&

Moses

,

1999

,

p.

44) 。資料可靠性對研究結果是否能符應科學性要求影響重大,影響線上研究的資料有樣本偏誤、測量誤差、非回應

誤差等 (Explorings

ORMs

,

2010; Vehovar &

Manfre品,2008

,

pp.

18 卜 182 )。李政忠 (2004 )、李英明 (2001 )、 Bell

(2001

,

p. 231

)、 Bhaskaran 及 LeClaire (2010) 、 Sue 及 Ritter (2007) 、Vehovar 及 Manfreda (2008) 等人則強調,網路問卷或相關研究法會有母群推論問題與重複填 答問卷可能性等。以下由重複填答問卷可能性、母群推論問題、問卷回收率或是回應率過低、 研究參與者身分的不確定,以及自願性樣本等方面論述如下:

1.重複填答問卷可能性

在網路問卷調查中可能會面臨到 1 人擁有多個電子信箱問題,導致重複填答問卷(李英

明,

2001

,

pp.

54-55) 。李政忠 (2004 ,p.

8) 、 Sue 及Ri tter(2007

,

p.

61) 皆認為透過網站發放問卷讓研究對象主動上網填答時,研究者若沒有做好相關辨識機制會有重複填答問卷之可能 性。此外, Sue 及Ri前 er 提及網路調查法可能會有資料來源可靠性疑慮。因研究者在調查時, 若同時使用網路問卷及紙本問卷,有些研究者處理兩個不同來源問卷通常合併計算資料,並 未說明如何處理資料分析,甚至也未交代紙本、網路問卷各有幾份,有的連總問卷份數亦未 敘明,導致會有重複填答問卷之可能性。 2. 母群推論問題 網際網路所造成的數位落差相當嚴重,網路使用者較集中在已開發中國家成員,專業領 域者、管理階層、高級知識份子等,新電子菁英成為資訊社會新階級或是代表者,這些都是

高科技之代表 (Bell ,

2001

,

p. 17; Jordan

,

1999

,

p. 19; Ronald

&

Fricker

,

2008

,

p. 200)

0 Russell 與Purcell (2009

,

p.

xx) 提及線上研究有資料來源可靠性問題。若利用網路問卷蒐集資料,將面 臨母群推論不準確問題,因為受訪者往往是特定群體,研究者推論結果無法推論至一般群體(李政忠,

2004

,

pp. 3-8 ; Ronald

&

Fricker

,

2008

,

pp. 200-201; Sue

&

Ri“

er

,

2007

,

p.

12) 。根據上述的文獻發現,網際網路持有率或是電腦能力與研究者選定主題是造成母群推論問題受到 影響的一大原因。

3. 問卷回收率或是回應率過低

林承賢 (2006,

pp.

1-2) 提及網路問卷回收率或是回應率過低的問題,因存在於網站入口網頁、網路信箱等回答問卷等會有不同的問題,是否會影響作答者的心理是要考慮的,且網

路問卷回收率有逐漸下滑之趨勢。 Bhaskaran 及 LeClaire (2010) 、 Vehovar 及 Manfreda

(2008

,

pp.

182-184) 提及網路問卷調查被視為是傳統研究方法之革新,而其回應率對於報告品質是有 影響的,但網路調查研究有非回應誤差問題,此會造成回收率及問卷回應率過低,因許多人 不願透過該媒介回答問題,此連帶對資料可靠性會造成影響。而Bhaskaran 及 LeClaire 亦認為 設計一份吸引力及提高答題意願之問卷藉以提升回收率是相當重要的。因為問卷回收率、回 應率甚至是可用率對於資料來源可靠性扮演決定性角色。 4.研究參與者身分的不確定 Sue 及Ritter(2007

,

p.

7) 認為網路調查有時無法確切掌握回應者或填答者是誰,參與者 身分不確定造成資料來源是可議的,因為無法確認對象是否為研究母群。 Hine(2000

,

p. 118

,

2008

,

p.

265

)亦有類似見解,因為研究參與者可以自由選擇認同(identity

,

id)

.參與者可以不 斷改變他們的認同,尤其網路觀察或俗民誌更常出現認同問題,這對資料之蒐集與分析會造 成根本性影響。由於網際空間是中介性與匿名性系統,研究者欲訪談研究參與者,若無視訊 媒介則可能面臨研究參與者真正身分真偽問題,因此,如何確認受訪對象之身分成為研究結 果之重大影響因素。5. 自願性樣本

透過網路調查會有自願性樣本的問題,尤其是「網頁或網路問卷」方法最有可能造成樣 本選擇偏差。研究者透過入口網站、較受歡迎之網頁,或藉由研究者大力宣傳相關訊息,爾 後由網頁使用者或收訊者決定是否要連結至相關位置填答問卷,任何人都可以進入此系統來 填答,此即自願性樣本的概念,這對於資料可信度增添高度不確定性(李政忠.2004

,

p. 8 ;

Ronald & Fricker

,

2008

,

p. 196; Vehovar &

Manfre缸, 2008,pp.

181-182) 。此外,有些自願性樣本問題也會導致非回應誤差,也會對資料可信度造成影響 (Ronald

& Fricker

,

2008

,

p.

198) 。網路問卷調查法常會有自願性樣本疑慮,尤其是研究者若將問卷置於網頁就常會發生這方面問

題。

(二)研究參與者的同意

獲得研究參與者或守門人同意後才能進入研究現場,此乃基於「尊重人格及自主決定 J •

目的在於確保研究參與者可以自主決定是否參與該研究(蔡甫昌等.

2008

,

p. 118 ; Chambliess

&Sch闕, 2010, p.59; Morris

,

2008

,

p.

5) 。唐士哲 (2004 )、 Hine( 2000

,

2008

)、 Kendall( 2004

)、LeBeso

(2004) 、 Sade-Beck(2004

)等人指出,網路為研究媒介,會有研究參與者同意及簽署 之問題。如研究者會以網路社群作為觀察對象並以此實驗,但往往沒有附上研究同意函。然•

34

.網路為媒介研究倫理挑戰 陳碧祥 Chambliess 及 Schutt(20 10

,

p.

59) 認為,若事先簽署同意函可能會影響研究結果,可在事後 用書面告知或提供成果報告。若有此顧慮時,研究者必須要做到事後的告知,此是研究參與 者同意規範的基本理念,亦是社會行為研究者必須要達到的規範。以下探討「需要有研究同 意函而沒有研究同意函或是事後沒有告知」及「內隱式研究」的概念: 1.需要有研究同意函而沒有研究同意函或是事後沒有告知 網際空間社群成員之互動模式與實體空間有莫大差異,使用網路觀察法或網路俗民誌蒐 集資料,研究者藉同步與非同步方式與他人互動,研究者要如何獲得研究參與者同意是極大 的挑戰 (Hi 肘,2008

,

p. 265

)。即使研究者有心遵守倫理規範'嘗試取得網路參與者同意,但網 路社群參與者來去自如、數量不一、身分不確定,加上可能來自世界各地,研究者如何獲得 被研究者之同意書?例如,研究者要觀察網路職棒社群球迷言論與互動情形,若使用網路觀 察法便會遭遇幾種困境,其一是成員的變異性很大,在不同時段觀察時會有不同的成員互動 討論,要取得誰的同意書?其二,要如何取得同意書?其三,若有不同意者是否就不能夠觀 察與研究,這些都是高難度挑戰。但從研究倫理觀點而言,以網路為媒介來蒐集資料若無法 達到當前研究倫理所強調之核心理念,那應該如何解決?因此,新領域之研究倫理規範應該 被重視與建立。 2. 內隱式研究, 執行研究之際,研究者必須經過某些機制或機構審核,將研究目的公開並取得同意後方 得研究,此乃是對研究參與者之基本尊重,亦可避免衍生更嚴重之倫理議題(鄭文芳.2003

,

p.

165 ; Chambliss &

Schu肘,2010

,

pp. 63-64)

0Hine ( 2000

,

pp. 62-64

,

2008

,

p. 265

)、 LeBeso( 2004

,

p.

63) 、 Sade-Beck(2004

,

p. 3

)、 Sander(2005

,

p.

22) 等人之研究皆指出,網路俗民誌研究者 有時候採取內隱式研究 (Lurkingresearch)

,研究參與者有時不知道自己正在被觀察,研究者 會有違反研究倫理之虞。這類論文通常兼採網路觀察法,往往透過教學網站、網路學習社群、 blog 觀察與蒐集相關資料,然研究參與者通常不知道自己正在被研究,研究者亦未在論文中 說明如何觀察及如何和研究參與者相處。研究者通常是旁觀者,在網路社群中潛藏性觀察(唐 士哲.2004

,

p. 76 ; Hine

,

2008

,

p. 265; Sade-Beck

,

2004

,

p. 3

)。 (三)訊息的告知 訊息告知是研究倫理重要的一環,乃基於「自主」原則,所有人都有自我掌控與自我決 定權利。其次,告知訊息也基於保護參與者不受到傷書立場,充分將訊息告知研究參與者(朱柔若譯.

2002

,

p. 842 ; Chambliss

&

Schu哎,2010

,

pp. 57-58; Dolgo

fI

et

此, 20的,p.

89) 。研究參與者在理解整個研究過程及存在哪些潛在危險後,有權力同意或拒絕參與研究(

Hine

,

2008

,

p.

265; Nalita & Hugh

,

2009

,

p.

58) 。以網路為研究媒介於此方面的問題包含知會研究參與者訊息 不足、非自願之研究參與者。茲分述如下: 1.知會研究參與者訊息不足 在研究倫理規範中. r 尊重」研究參與者是不可或缺的,而充分告知訊息便是尊重具體表 現,藉由「書面告知函」是較為嚴謹的作法,而書面告知函應包含研究過程起、迄時間及重 要事項,諸如研究目的及簡要程序描述、研究者可能涉及之危險、保證不外洩資料、研究摘要發現報告等(朱柔若譯.

2002

,

p. 843 ; Chambliss &

Schu仗, 2010,pp. 59-60; Dolgoffet

此, 2008,p. 89; Russell & Purcell

,

2009

,

p. 23)

0Hine (2008

,

p. 265

)強調在執行網路俗民誌時,研究者對於相關訊息知會可能有所不足,包括要如何告知?告知哪些內容?及如何溝通?等。尤其 網路環境提高研究參與者之可接近性,對於告知研究相關訊息更顯得重要。 Eynon 等 (2008,

p.

29

)認為,線上研究在訊息知會不足方面是比傳統研究法更加嚴重,若研究者完全仰賴該媒 介和研究參與者,要如何告知與確認所有參與者都接收到訊息便是挑戰。2. 非自願之研究參與者

Dolgoff 等(2008

,

pp. 89-93

)提到訊息知會意指研究者告訴研究對象參與研究之目的,他們應是基於自願的 (Rappo此,

2006

,

p. 49; Russell

&

Purcell

,

2009

,

p. 21 )

0Hine (2008

,

p. 265 )

認為在執行網路俗民誌時,告知是重要步驟,包含什麼時候需要、如何獲得等。透過電腦介 面蒐集資料,研究參與者是否知道自己正在被觀察?即使知道自己正被觀察,其是否知道自 己正在被誰觀察。而社群的守門人亦難定義,其能否 24 小時固守他所建立的網站?

(Hine

,

2000, pp.5-14, 43-紗, 64, 2008,p. 265; Mackay

,

2005

,

p.

129) 。 (四)當事者的權利 一般而言,研究參與者之福祉應高於研究者之求知,所有研究不應損及研究參與者之權 利,更不應為求研究順利進行,隱瞞研究目的導致損書當事者權益。其次,也要考量研究利 益是否超過研究參與者付出之代價,如果風險大於利益,研究者也應中止相關研究。再者, 研究者亦應考量是否有處理風險之能力,若有質疑就應停止研究,此皆屬研究參與者之基本權利(余漢儀.

1998

,

p.

24; 林天祐.2005

,

p. 74

;畢恆達.1998

,

p. 的;Chambliss &

Schu哎, 2010,p. 133; Russell & Purcell

,

2009

,

p. 21

)。以下探討「沒有『尊重個人意願.!J J 、「隱瞞研究目的」的概念:

1.沒有「尊重個人意願」

若研究者從事以人為對象的研究,對於研究參與者的正常作息會造成某種程度的干擾。

基於保障個人的基本人權,任何被選為研究對象的個人,都有拒絕接受的權利,這是基於尊

重的立場。意即未經徵得研究參與者同意之前,研究者不得逕行對其進行研究,即使獲得研

•

36

.網路為媒介研究倫理挑戰 陳碧祥Russell

&

Purcell

,

2009

,

pp.

23-25) 。在尊重個人意願方面,網路新工具對此問題產生迴異之兩面影響。其一,研究參與者能 自由進出網路社群,對於參與研究與否更具彈性;若係透過 E-mail 方式受訪或填答問卷,其 參與或退出過程更加容易,在自主性及權利保障方面有所提升。其二,因為研究者若掌握研 究參與者之 IP 或 E-mail 就可獲悉哪些參與者尚未填寫問卷並輕鬆進行催覆,研究參與者強迫 之可能性就大為提高(Kivits,

2005

,

p.

45) 。在研究倫理信條中強迫別人參與研究是不符規範的,尊重個人意願相當重要(朱柔若譯,

2002

,

p. 844 ; Chambliss & Schutt

,

2010

,

p.

133) 。論文的研究者如果沒有遵照個人意願而利用欺騙、不知情或是透過權力不對等方法脅迫參與研

究,均有違反研究倫理及沒有尊重個人意願之虞。

2. 隱瞞研究目的

欺騙行為原則不應發生且應盡量避免,然若因某些特殊原因之考量,如實施心理及社會 心理實驗,隱瞞研究目的成為不得不之選擇時,也應特別小心。但也非每一種實驗研究皆要

隱瞞研究目的,有時候仍視研究目的所需(

Chambliss

&

Schutt

,

2010

,

pp. 63-64

)。網路俗民誌或是網路實驗法的研究者最有可能有此方面的疑慮,因其研究主題與人際和社會互動有關, 忠實地告知研究目的是必要的,而如何達成是研究者迫切要學習的。 (五)保密與隱私 保密及隱私是研究倫理的重要基石,保密係指研究者未經當事人同意不得洩露他人資 訊, r 匿名」保護是屬保密的類型。隱私乃是個體有權利決定相關資訊是否要被他人知道(朱 柔若譯,

2002

,

p. 848 ; Dolgoff et

址,2008

,

p.

78) 。研究者在報告書撰寫時應以虛構人名及地名 呈現,並省略不必要細節資料,以避免被連結而曝光。即使如此,閱讀者仍常有可能由研究 者所屬機構、居住地點,進而連結相關資料導致隱私曝露(余漢儀,1998

,

pp. 9-10 ; Dolgoff et

址, 2008,

p. 78; Howe & Moses

,

1999

,

p.

25) 。故如何對於研究參與者相關資訊加以保密確實有相當大的難度。網際網路與電子通訊發展雖然為社會帶來便利,但是於蒐集資料之際,隱私 權有時會受到侵害,因為個人的資料相當容易外流。故如何對於研究參與者相關資訊加以保 密確實有相當大的難度歸結前述,以下探討違反問卷匿名性、研究參與者隱私被公開、研究 參與者隱私被窺探的概念: 1.違反問卷匿名性 以網路為研究工具進行資料蒐集可被視為具有保護研究參與者個人隱私之功能,因為中 介性工其可讓研究參與者受到地理空間的保護,即可以不經由面對面方式互動,隱私權在某

種程度上可受到保障。 Joinson (2005) 、 Sue 及Ri前 er (2007) 也認為透過網路發放問卷,可以 藉 E-mail 或是 IP 知曉所有填答者填答內容,以致對於匿名性、保密及隱私問題產生極大衝擊。

2.研究參與者隱私被公開

隨著網路成為資料蒐集來源及社群互動場所後,個人私領域逐漸曝露在公眾當中,隱私 被窺探之可能性大增,諸如最近非常有名之詞句一一「網路人肉大搜索 J .透過不斷串聯,網 路隱私權及保密工作似乎日益困難。網路隱私權係指網路使用者在網際空間對於自己相關資 訊有控制之權利,他人不得在未經許可下公開及使用(李宗薇、吳姿瑩.2007

,

p. 46

;李科逸,1999

,

p. 22 ; Reynolds

,

2007

,

p.

113) 。由於科技的快速發展,人們更得以隨時隨地地蒐集、儲 存與利用資訊;然而,個人的紀錄有可能散布於各地,科技的利用亦造成隱私權不易維護, 增加線上的利用倫理是必要的(潘兆娟.2008

,

p.

95

)。3.研究參與者隱私被窺探

一如前述,網路俗民誌的研究有時會涉及保密及隱私的問題,在網路社群如聊天室、線 上論壇中公共及私人資訊難以區分 (Hine,2000

,

p. 64

,

2008

,

p. 265; Veale

,

2002

)。藉此蒐集資 料,應區分公開及隱私,這是在保護研究參與者的隱私(蔡金田.2005

,

p. 98 ;

Hi帥, 2000,p.

64)

0 Eynon 等 (2008 )、 Joinson (200討論及網路問卷法會有遵守匿名性問題,此涉及個人隱 私與保密。 在現實生活當中非法闖入私人空間或是擅自披露他人隱私有可能構成侵害隱私權之嫌。 網際空間雖為虛擬空間,但網路有可能構成現實世界之一部分,類似行為也會構成侵書隱私 權(林琳.2001

,

p. 66 ; Reynolds

,

2007

,

p.

108) 。資訊化社會容易成為監視的社會,藉由電腦 輔助而大量蒐集並儲存資料的監視行為將更加可行與更具效率,隱私也更容易被窺探(許孟 祥、郭峰淵、林杏子、朱彩馨、游佳評.2001

,

pp.

374-375) 。該空間是中介及匿名之地,隱匿 性較高,但也因資訊散播快速與無遠弗屆之性質,隱私可能更容易受到侵犯。 以此為研究媒介確實也面臨公、私領域模糊困境,有時會闖入研究參與者領域而有意或無意中窺視隱私,造成公、私領域界線變得模糊 (Nalita

& Hugh

,

2009

,

p. 3)

0Russsell 及 Purcell(2009

,

pp. xx-xxi

,

18) 提到研究者藉 blog 、網路社群等作為研究媒介會造成研究參與者隱私被窺探之虞﹒相關社群有可能在公開領域由於某些疏忽或是保密機制不當,導致任何點選該 網站者皆得看到所有內容而形成隱私被窺探之窘境。

(六)著作權

線上著作權除為研究倫理討論之議題外,同時也涉及法律問題,因為網路資料著作權較

難以界定 (Charlesworth,

2008

,

p. 53; Gaiser & Schriener

,

2009

,

p. 133; Shaw

,

2007

,

pp. 287

,

292) 。電腦媒介傳播(

Computer Mediated Communication

,

CMC) 社群參與者和實體空間一樣受著作權規範。虛擬環境提供研究者良好研究環境,但網路票。竊 (Internet-based

plagiarism)

或資料引用不當造成之著作權問題頗為嚴重(

Bell

,

2001

,

p. 186; Charlesworth

,

2008

,

p. 51

)。網•

38

.網路為媒介研究倫理挑戰 陳碧祥處等,或是將資料不當上傳網站與不合理供他人使用;其次,在著作權方面較為嚴重之情事

係非法下載資料與圖片,以作為研究資料使用,此舉業已涉及法律問題,己非單純是違反研

究倫理之行為。基於此,以下論述資料引用不當、非法下載/上傳資料或圖片的概念: 1.資料引用不當

Charlesworth (2008

,

pp.

47-49) 、 Ploug(2009

,

p.

22) 、 Shaw (20肘,pp.

287-292) 提及網 際空間成為傳遞訊息及獲取資料來源後,對於著作權及學術倫理方面有莫大挑戰,論文研究 者或網路使用者應要正確地引註資料來源。數位資料具有容易複製特點,非法截取、複製與 竊取資料而侵犯著作權時有所聞(魯明德,2008

,

p.

130) 。如將網路社群文章轉載在自己文章 或是成為資料分析來源之一,例如,之前所發生某作家在新書上面引用其他 blog 文章未加引 註而引發抄襲之指控。 在電腦媒介傳播社群參與者和實體空間一樣受著作權規範﹒同時享有著作權的權利與義 務。以此為研究媒介之研究倫理可能會遭遇到著作權問題 (Bruckman ,2004

,

p. 102; Reynolds

,

2007

,

pp. 173-174; Shaw

,

2007

,

pp. 285-286)

,因此,其須學習網際空間著作權的知能,亦須要 瞭解對方在網路上發表相關言論或撰寫相關文章雖未正式出版,在網路的思想與言論即受著 作權保障,這是不容他者侵犯的。隨網路成為資料蒐集來源後,愈來愈多研究者藉此蒐集資 料,因此 APA(American Psychological

Association) 格式也針對網路引註進行規範'顯示網路 資料引用普及外,更受到重視及討論。2. 非法下載/上傳資料或圖片

如前所述,以網路為研究媒介有著作權之問題,Reynolds (2007

,

p.

51) 提到,在網路倫 理方面常犯錯誤即是下載資料及軟體時常會有心或無意情況下觸犯法律。在經營網站或製作 資料之際常有未經授權或在未付費情況下引用,或將之上傳至網站之行為。非法下載/上傳 資料或圖片是相當嚴重的問題,目前逐漸受相關單位重視。 經由文獻歸納發現,以網路為研究媒介之研究倫理挑戰包含. r 資料來源可靠性」、「研究 參與者同意」、「訊息告知」、「當事者權利」、「保密與隱私」及「著作權」等六大向度,故本 文擬以此六大向度為主軸,分析的至 97 學年度間,臺灣教育領域 176 篇論文在研究倫理上 所可能侵犯之問題。參、研究方法

一、資料蒐集方法與研究流程

基於研究需要,主要藉由內容分析方法進行資料整理與分析,透過客觀與系統化計數與 記錄程序,對文字符號內容採取量化描述(朱柔若譯,2002

,

pp.

508-509) 。首先,從 85-97 學年度教育相關學位論文中蒐集研究樣本;其次,閱讀相關文獻與研究樣本交互檢核以建立相 關類目表及操作型定義;再者,進行研究樣本編碼、分析與資料膳錄;最後,整理資料並就 各項目進行分析、比較。

二、資料處理

(一)取樣與編碼1.母群與樣本

Explorings ORMs

(2010) 、 Gaiser 及 Schriene (2009) 、 Hine (2008) 、 Shaw (2007) 等人皆提到近年來許多教育類主題相關論文採網路為研究媒介蒐集資料,如「網路社群」、 r

blog

J 、rWeb 2.0

J 、「網路學習社群」、「網路教學」等,故本研究將以前述主題作為取樣依據;其次, 進一步檢視全文之資料蒐集方法是否採用以網路為研究媒介以作為樣本選擇之確認。在樣本 選取部分,係透過全國碩、博士論文網站,或該學校論文網站公開閱覽所彙整,首先,主要 是透過關鍵詞(包含研究主題)與摘要進行論文篩選;其次,亦從研究者就讀系所是與教育 類相關等條件進行篩選。從 4,633 篇論文中篩選出 176 篇作為本研究之分析樣本。 經由資料的蒐集後發現,以網路作為資料蒐集媒介之學術研究也有增加趨勢,其已成為 新興之科學議題。如圖 l 所示,從 85 學年度至 97 學年度為止,臺灣以網路為研究媒介之教 育類碩、博士論文共有 176 篇,且從 89 學年度開始,以此為媒介來蒐集資料之論文數量有大 幅度成長之趨勢,顯示應用網路為研究媒介之研究取向似有愈來愈受到重視之現象。 呵, ny 正 U ny p、 J ny A 『 ny 句 3 ny 啊, h nyl

ny nυ ny ny nxu nxu 。。 司 J OO ζJ OAU AUZJAUqJAUZJAU 司‘ d 勻,公司 4 ,且, A篇數

28

區區

學年度 圖 1 85-97 學年度薑灣以網路為媒介之教育類論文各年度研究篇數 註:“學年度 O 篇,後續各國表皆不至 2見該年度資料 資料來源:整理自全國博碩士論文資訊網 (2010)

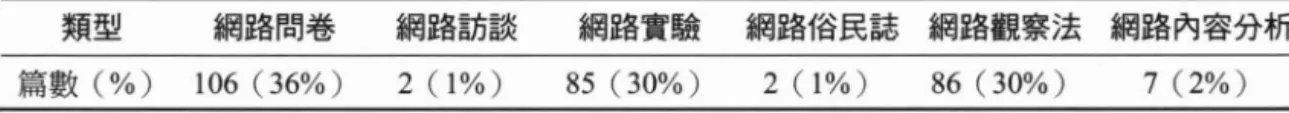

其次,研究方法部分,如表 l 所示,臺灣的-97 學年度以網路為研究媒介教育類論文分析 發現,相關研究方法計有網路問卷、網路訪談、網路實驗、網路俗民誌、網路觀察法及網路表 1 85-97 學年度臺灣以網路為媒介之教育類論文研究方法統計 類型 網路問卷 網路訪談 網路實驗 網路俗民誌網路觀察法網路內容分析 篇數(%)

106

(3

6%)

2 (1%)

的(30%)2 (1%)

86

(3

0%)

7 (2%)

內容分析等,其中以網路問卷最多,高達106 篇,占 36% '其次是網路觀察法及網路實驗法, 各為 86 、的篇,其餘方法僅有個位數。2 2. 編碼方法3 本研究採 r4 碼」編碼方式處理樣本資料與分析,前兩碼代表學年度,後兩碼代表該年度 的編號,如 85 學年度第 1 篇的論文即為 8501 。文中盡可能清楚交代資料來源,而若呈現如 【 9101 、 9202 等】是植基於數量過多,為避免造成閱讀困難,並未在文章將所有論文編碼呈 現,而係援引部分篇數編碼作為表。其次,若加上頁數則是引用該文部分內容作為範例說明, 如【 9101:

2] 。本研究樣本主要是教育類學位論文,其研究對象大多是社會行為之探究,因 此有關研究者同意及其下相關倫理討論,包括當事人權利、訊息告知及隱私保密等,將與針 對人體、醫學研究需要極度嚴謹規範與程序部分有些許差異,因為兩者研究對於相關倫理議 題之立論與是否對於參與者身心影響程度之對待有很大的不同。再者,以下呈現各大項目的 定義: (1)資料泉源可靠性 歸結上述及蒐集相關論文資料分析,本研究分析資料來源的可靠性係指「研究者於透過 網路媒介蒐集與分析資料之際,該資料是否為客觀、真實與排除研究者個人主觀的思維,抑 或其是否藉由相關的機制或是人為的宣傳將影響資料來源的可靠性降至最低」。 (2) 研究參與者的同意 本研究分析的規範係指研究者透過網路平臺、網路問卷等蒐集資料之際,研究者是否有 在論文中交代他如何地藉由網版、 E-mail 或上傳相關訊息陳述他的訊息,如告知研究目的、整 個研究流程或是為何要透過網路蒐集他們的資料等。 (3) 訊息的告失。 透過網際網路為媒介來蒐集資料與執行相關的研究,它反映信任機制的問題,歸結上述 及蒐集相關論文資料分析,本研究分析訊息的告知係指研究者是否有被充分地告知相關的研 究訊息。.

40

.網路為媒介研究倫理挑戰 陳碧祥 2 有些論文同時使用兩種以上之方法,有些論文也包含傳統研究方法,故統計總數量超過176 篇。 3 研究者編碼及相關的類目訂立方法除閱讀文獻外,並向相關領域的專家請教以力求嚴謹度。(4) 當事者的權利 本研究的當事者權利係指研究者於藉網路為研究媒介蒐集資料時,他們藉網路的便利 性、隱匿性,抑或研究者個人的身分而對於當事者的權利有影響。 (5)保密與隱私 本研究的保密與隱私係指在研究者蒐集資料、分析資料時是否會將其獲得的資料外流。 本研究「著作權」聚焦在「網路著作權 J .而它的立基點仍與著作權之概念與精神有關。 如研究者是否會利用便利性或是其他的原因將他人在網路上發表的言論引用至他的論文;抑 或建構網路課程時不遵守研究倫理,如將實體空間的圖片、資料貼在他的課程。

肆、研究結果與討諭

根據表 2 所示,各學年度所發生之研究倫理問題不盡相同,且數量比例也各有所異,原 因之一在於各年度研究方法使用所占比例差異所致。同一篇論文可能會同時侵犯幾種研究倫 理,故 3 所呈現之數據遠大於論文總篇數。據分析,目前所遭遇到研究倫理最大挑戰在於保 密與隱私計有 144 篇(約古 32%) ;其次是研究參與者的同意計有 88 篇(約占 19%) ;訊息的 告知計有 78 篇(約占 17%) ;當事者的權利計有 61 篇(約占 13%) .其後依序是資料來源可 靠性計有 60 篇(約占 13%) ;著作權計有 28 篇(約占 6%) 。由上述資料得知,目前以網路為 研究媒介的研究倫理最須要改善之處厥為保密與隱私,這也彰顯網際空間隱私權問題頗為嚴 重,確實值得注意。以下將就各大項目進一步分析探究與討論。 一、資料來源的可靠性 如表 3 所示,在重複填答問卷可能性共計 37 篇(約占 25%) ;母群體推論問題共計划篇 (約占 21%) ;問卷回收率或是回應率過低共計 24 篇(約古 17%) ;研究參與者身分的不確定 共計 16 篇(約占 11%) ;自願性樣本共計 38 篇(約占 26%) .此部分最為嚴重。茲將較為細 部的問題陳述如下。 (一)重複琪答問卷可能性 係指研究者在發放問卷或是設定問卷之際並沒有考量藉由相關機制或設定讓 l 位研究者 僅能填答一次問卷,或者研究者同時藉紙本與網路發放問卷,但並未在文中交代如何排除同 一個人(如事先告知填答問卷者勿再重複填答問卷)同時填答兩次問卷之可能性。 據分析,共計 37 篇有重複填答問卷可能性之情形,在資料來源可靠性部分是比例較高之 子項,顯示此類問題頗為嚴重。這類論文大部分是透過紙本及網路問卷並行發放方式,然在 論文中並未交代如何處理紙本與網路問卷交互使用而避免重複填答問卷。有研究者提到會藉.

42

.網路為媒介研究倫理挑戰 陳碧祥 表 2 85-97 學年度臺灣以網路為媒介教育類論文在「研究倫理」問題篇數統計 類型學年度

資料來源的研究參與者 訊息的告知

當事者 保密 司靠性 的同意 的權利 與隱私 著作權 總計85

O

O

O

O

2

87

O

O

O

O

O

88

O

5

4

2

6

3

20

89

5

7

5

8

O

26

90

3

11

9

8

13

45

91

10

8

8

4

19

5

54

92

6

10

9

9

13

3

50

93

7

4

3

4

13

3

34

94

8

9

8

8

15

5

53

95

7

15

14

13

23

4

76

96

5

9

9

4

15

43

97

9

8

8

8

19

3

55

總計(%)60

(1

3%)

88

(1

9%)

78

(1

7%)

61

(1

3%)

144

(3

2%) 28 (6%)

459

(1

00%)

表 3 85-97 學年度臺灣以網路為媒介教育類論文在「資料來源的可靠性」問題篇數統計 類型 學年度 重複墳答問母群推論問題問卷回收率或研究參與者身 自願性樣本 總計 卷可能性 是回應率過低分的不確定85

O

O

O

O

O

O

87

O

O

O

O

O

O

88

O

2

5

89

O

2

2

2

4

10

90

O

2

5

91

4

6

2

2

7

21

92

3

3

O

2

9

93

7

5

3

5

5

25

94

4

4

2

4

15

95

4

4

6

3

18

96

5

4

3

O

4

16

97

8

3

3

6

21

總計(%)37 (25%)

30 (21%)

24

(1

7%)

16 (11%)

38 (26%)

145 (100%)

網路與紙本並行發放問巷的原因是樣本數不足,或基於研究便利性【 8804 、 9003 、 9102 、 9301 、 9302 等}。其中 l 篇論文更提及如此作為是希望提升回收率及加速畢業時程,不會在乎是否有 重複填答問卷之可能,甚至商請己填答問卷者基於幫助研究者順利畢業之考量,可以重複填 答問卷以衝高樣本數,此已造成資料可靠性之疑慮。003

:

40 、 97 】。有研究者透過網站發放 問卷,而研究參與者可能是受託或主動上網填答問卷,但研究者並未交代採用哪些機制以避 免重複填答問卷[ 9110 、 9111 、 9112 、 9201 、 9215 等】。 惟並非所有使用網路為研究媒介之研究者在進行問卷調查時會有資料來源可靠性問題。 從論文分析中發現有些研究者對於資料來源處理相當嚴謹,會透過相關「網路技術」將重複 送出之間卷過糖、刪除,主要是設立系統過爐重複填答者以確保隨機抽樣及有效問卷份數,或 是透過 ASP 程式語言;也有研究者商請研究參與者填入基本資料,並配合 MicrosoftOffice

Access 資料庫存取受試者填答內容,此對解決重複填答問卷可能性相當有幫助【8802

: 8 ;

但06: 39

;鈣的:“等】。而在電子問卷及紙本問卷部分,也有研究者會透過書面方式、口 頭告知商請填答者不要重複填答問卷,此亦可避免發生重複填答問卷之可能【妙的;9501 :

46 等】。基於此,透過應用相關資訊技術及提升線上研究倫理意識,或可解決重複填答問卷之 可能性。 (二)母群推論問題 係指研究者所獲得之資料若要推論至母群是比較難以成立的,而此部分是比較偏向量化 方面的論文。本問題與論文研究主題、使用研究方法、研究參與者身分較有關聯,如研究主 題及研究對象與網路使用者較無關聯或是比較不是資訊方面議題,但若僅是透過網路媒介蒐 集資料,其所蒐集資料之母群與主題關聯性不高時,在推論方面即可能出現問題。 經論文內容分析, r 母群體推論」有問題者共計有 30 篇。舉例來說,其中有 l 位研究者 使用學習助理機制促進學生學習,並且採用網路問卷研究者在他的論文中描述使用過該系統 的有 2,000 多位,而填寫問卷的人不到 400 位,如此的資料推論出的研究結果疑慮是相當得大, 這代表問卷回應率是相當的低,相關回應率不到 20% 【 8806:

27] 。 根據李政忠 (2004,pp. 10-11

)、 Couper (2000) 的研究指出,若要解決以網路為研究媒介 的問題,可以將母群體限制於網路使用者,以及擴大樣本以避免過度推論至全國大眾或是一 般群體,即對於目標母群體做明確的限制或是研究主題及研究參與者明確地界定於資訊科技 的相關人員。在本研究實徵性的論文部分,有研究者是透過網路調查法探討該社群使用動機 及行為與滿意度,研究者採取這種研究方法並無母群體推論有問題的疑慮,因為研究者所要 研究的對象即是針對使用網際網路的人。其次,可以思考如何提高網路問卷回收率以解決母 群推論問題,然而,在本研究中所分析之論文對象並沒有研究者藉由擴大樣本之方式來避免 母群體推論問題,這或許會與透過網路調查蒐集資料的問卷回收率及可用率相當低而無法有 大量樣本有關。(三)問卷回收率或是因應率過低 本研究所謂問卷回收率或回應率過低係指研究者在論文中有提及回收率是其論文限制, 或是其問卷回收率低於 50%者。 在 176 篇論文中有 24 篇作者提到問卷回收率及可用率問題,大部分是僅透過網路調查法 蒐集資料之研究者。如此問卷回收率或回應率是較為不足[

8902 : 145 ; 8904 : 99 ;

9005 等】。 有研究者係採用電子問卷及紙本問卷並行方式進行研究,提到他商請研究者上網填答問卷或 是發電子問卷,可是上網回答的填答者還是很少,因此改以紙本方式輔助,也確實提升回收 率【 9104:

55 、 9201 等】。這樣的資料來源的可靠性是會有疑慮的。林承賢 (2004 )提到要避 免此問題得以採用完全利用網路進行問卷宣傳、寄發等過程以降低人為的抽樣偏誤。從上述 獲悉,雖此有其便利性與快速性,但目前使用者對於網路問卷之態度與觀戚尚未充分認同,加 以網路問卷填答者因網路之隱匿|生及較低約束性之故,採取這類研究方法確實會有此類困境。(四)研究參與者身分的不確定

本研究之研究參與者身分不確定係指研究者在其論文中未清楚交代如何避免研究參與者 利用網路特性改變 id '或是使用多個 id 影響資料蒐集與分析。 在所分析的論文中,共計 16 篇有研究參與者身分不確定之疑慮。由於研究者使用網路訪 談法、網路俗民誌、網路觀察法及網路問卷調查法,有些研究者在處理研究參與者身分時, 並未敘明如何處理研究參與者身分問題,容易引起研究參與者身分不確定性。首先,有研究 者在論文中及研究限制中提到研究參與者有不確定之問題,同時也發現使用網路問卷調查法 會有不知道問卷填答者是誰的顧慮【 8904:

7 、 8905 、 9002 、 9108 、 9111 、的03 、 9304 等】。 其次,亦有論文的撰寫者是探討網路社群的議題,在文中他並未清楚地交代如何處理研究者 認同的問題,研究參與者可以自由選擇他們的認同,因而在研究分析上會出現資料可靠性之 倫理問題。相較於網路媒介之疑慮,實體世界之觀察研究、俗民誌研究、訪談研究對於研究 參與者身分較能確認與掌握,此確實也是網路新工具所衍生之新問題之一。(五)自願性樣本

本研究之自願性樣本係指研究者藉網頁或網站蒐集問卷,然會進入或瀏覽該網頁或網站 填答問卷者本身即可能對該議題有興趣,但並非原初研究者所設定之研究參與者,如此即會 有自願性樣本問題,但是研究者並未在論文中交代如何避免自願性樣本問題以排除「資料來 源可靠性」之問題。 根據分析,在 176 篇論文中計有 38 篇有「自願性樣本」問題,如有些論文會透過相關資訊公司或自已設計問卷,並將問卷置於入口網站讓網路參與者決定是否填寫,另亦有透過

E-mail 信件商請研究參與者上網填寫問卷。若研究者沒有相關宣導或思考適切之主題,通常會 有非回應方面的誤差,因為填答者可能是對該主題有興趣者,但不一定是研究所設定之母群,•

44

.網路為媒介研究倫理挑戰 陳碧祥如此資料來源可靠性會出現問題,例如,有研究者提到所欲研究買賣焦於教育層面,但是非常 有可能有非教育類人員會填寫此份問卷【 8804 , 8806 、 8902 、 8903 、 8904 、 8907 、 9002 、 9101 、 9105 、 9106 、 9107 、 9109 、 9110 、 9111 等] .造成自願性樣本卻形成無效問卷之可能,惟在問 卷統計上除非有績密之設計,否則無法排除是類樣本,降低資料可靠性。

二、研究參與者的同意

本研究進行研究樣本分析係立基於社會行為研究觀點上進行相關倫理問題之闡述。較為 細部之問題包含「需要有研究同意函而沒有研究同意函或是事後沒有書面告知」、「內隱式研 究」等兩部分。 經統計分析相關問題篇數如表 4 。在需要研究同意函卻沒有研究同意函或事後沒有告知部 分共計的篇(約占 92%) ;在內隱式研究部分共計 7 篇(約占 8%) 。從數量分析以觀,顯見 前者問題所占比例甚高。 表 4 85-97 學年度臺灣以網路為媒介教育類論文在「研究參與者同意」問題篇數統計 類型 內曙式研究學年度

函後而沒一的

沒有一

有告一

研知一

開九 -r意事

-w

同是一 lo5728ω48 的 87 一的 究或一 l研函一

有意一

要同一

需 總計 -、、』/ 一%578901234567-fk

QOOOOO 。onynynynynynynyny--TI ==口總

-J' -oo一% -、、』/ ‘、、 nununu'A 呵,, -tinunυ 勻, LAUnu'A 一弓, 一、 1/ 一% -nu -AU--A

-r' 巴、l05849040588-2

$A , 且 , 1 , l n y (一)需要有研究同意函而沒有研究同意函或是事後沒有告知 係指研究者在論文中並未交代他們是否有徵得研究參與者之同意(本部分的同意之所以 採用書面同意實屬網路媒介的研究確實也介紹網路書面同意函的問題)或事後並沒有告知對 方。經以較為嚴謹標準分析計有的篇論文是使用相關研究方法卻沒有書面研究同意函,在這 85 篇中有許多研究者使用網路實驗法來進行相關教學實驗,雖然有些研究者清楚描述在課程 開始之際即明確告知學生將進行一些課程及希望提升某些能力,但未清楚敘明何種課程及是 在參與研究。其次,在這 85 篇論文中有些是關於網路社群探究,有些是研究 blog 、社群互動 之論文,但從資料得知研究者並沒有商請研究參與者簽署書面同意函,也沒有在網站上做相 關訊息告知【 850 卜 8701 、 880 卜 8802 、 8803 、 8805 、 8806 、 8901 、的02 、 8903 、的06 、 8907 、 8909 、 8910 、 9001 、 9010 、 9013 、 9014 、 9101 等]。 此外,共計有的篇不曾在文中交代事後有告知研究參與者相關研究成果或告知他們是研 究參與者,雖不知實際上有否進行相關告知,但從論文資料顯示,這些問題是需要慎重檢討 的。僅有駱心淑 (2008 )的論文達到此項要求,他主要是採用網路實驗法,研究者考量實驗 對象是未滿 12 歲學童,因此將研究目的告知家長,並請其簽署書面研究同意函,事後也將研 究成果告知家長及學生,這是|各遵研究倫理之範例值得鼓勵【 9612 】。 然有些教育及教學相關實驗為避免霍桑效應,或是希望提升實驗之信、效度,究竟是否 一定要在事前簽署書面同意函是值得深入討論的,應擬訂更具有彈性與兼顧研究效度之倫理

規範 (Chambliess

&

Schutt

,

2010

,

p.

67) 。其次,若研究者要取得研究同意函,或許也可透過網路技術來解決簽署同意書之問題。

.

46

.網路為媒介研究倫理挑戰 陳碧祥(二)內隱式研究

係指研究者藉網路社群(如教學網站或 b1og) 蒐集資料,但並未在論文中清楚敘述是否 讓研究參與者瞭解他的研究與觀察歷程,或僅採用潛隱式方式隱身觀察與蒐集資料,而可能 讓參與者在不知情下成為被研究對象。 據分析,共計 7 篇論文有內隱式研究可能性,主要是關於網路學習社群、 blog 等,研究 者是採取內隱式觀察,互動時間是 24 小時。雖然有研究者有知會該網站經營者,但是成員進 進出出,有些不認識該網站經營者之網友也會在此留言,卻不知自己正在被觀察,且進入該 網站之紀錄也成研究資料來源。此涉及這類不知情人員是否同意他們的紀錄或是留言成為研 究資料? 三、訊息告知 網際空間隱匿性會造成信任與欺瞞問題,故訊息告知及呈現會有不真實與不足之可能(陳碧祥、李珮瑜.

2008

,

pp. 163-164 ; Russell

&

Purcell

,

2009

,

p.

27) 。而本研究包含知會研究參與者訊息不足、非自願之研究參與者兩項。

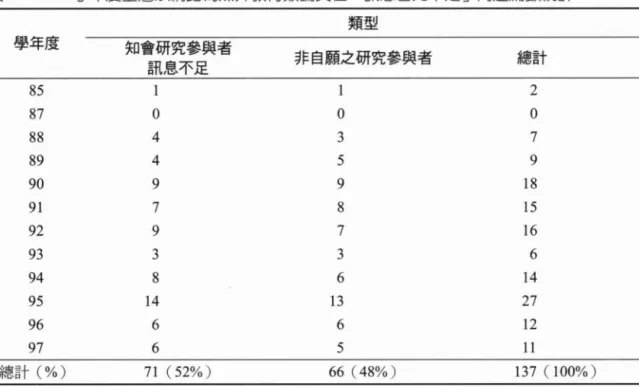

如表 5 顯示,知會研究參與者訊息不足部分計有 71 篇(約占 52%) .非自願之研究參與 者共計有 66 篇(約占 48%) 。

表 5 85-97 學年度臺灣以網路為媒介教育類論文在「訊息告知不足」問題篇數統計 類型 非自願之研究參與者