臺灣文學翻譯作品中的偽譯本問題初探

On the Fake Translations of World Literature

in Taiwan

賴慈芸

國立臺灣師範大學翻譯研究所副教授

Tzu-Yun Lai

Associate Professor, Graduate Institute of Translation and Interpretation,

National Taiwan Normal University, Taiwan(R.O.C)

Email: tysharon@ntnu.edu.tw

關鍵詞(Keywords): 翻譯文學書目(Bibliography of Translated Literature);譯者不詳

(Unknown Translators);偽譯本(Fake Translations)

【摘要】

臺灣於戒嚴期間,由於禁止大陸譯者的譯作

在臺發行,翻譯書目多有不正確之處。書目中

「譯者不詳」和「編輯部」名義出版的譯作超

過 3000 筆,幾佔全部文學翻譯書目的四成;

加上多家出版社又以假譯者名出版,以致於翻

譯書目錯誤極多,至今並無可靠的翻譯文學書

目可用。戒嚴期間,已經確定被冒名或匿名出

版的大陸譯作超過 200 種,姓名被塗改的譯

者超過百人,假譯者名字也超過百人,涉及的

出版社近百家。顯見抄襲並非少數作品或個

案,而是普遍現象。尤其是 1950 年代,幾乎

所 有 的世 界文 學 翻 譯 都 是 大 陸 譯 本 。 雖 然

1970 年代以後臺灣譯者的作品漸增,但一直

到 2000 年,都還有繼續印行抄襲譯本的紀

錄,書目也一直沒有校正。翻譯書目不實的問

題已影響到兩岸相關領域的學術研究,亟需跨

領域的合作以謀解決之道。

【Abstract】

During the martial law period (1949-1987),

it was illegal in Taiwan to publish translations

by translators living in Mainland China. As a

result, 40% of translated titles in Taiwan have

translators who are claimed “unknown” or

simply “editors’ department”. Compounding

this confusing state of affairs is that many

translators’ names are simply fabrications.

Therefore, there is false information in all

existing bibliographies of translated literature.

Hundreds of translated titles published in

China were reprinted in Taiwan under

fabricated names or “unknown translators”.

The names of over one hundred of China

translators were altered without their

knowledge. Those fake names used by

publishers are also over one hundred.

Researchers in Taiwan, Hong Kong and

China have been misled by those fake

translations. Cross-disciplinary cooperation is

required to address this complicated issue.

導言

任何時代都有作者不詳、假托別人所作、抄襲等 等的所謂偽書。翻譯作品由於是從原著翻譯而來, 譯者不詳、假托別人所譯、抄襲的現象更為普遍。 何況許多經典的翻譯常有參考前人翻譯的痕跡,中 外皆然,玄奘的心經與鳩摩羅什譯本相去無幾,欽 定 版 英 語 聖 經 ( King James Bible ) 與 丁 道 爾 (Tyndale)譯本也十分相似,都是翻譯史上的著 例,自有其歷史背景,不能一概視之為抄襲。 但臺灣從 1949 年戒嚴開始,直到上世紀末,長達 五十年的時間內,「譯者不詳」、「編輯部」翻譯及假 譯者名字充斥於各種翻譯書目之中,實為中外翻譯 史上罕見的怪象。根據董蕙茹(2007,頁 58-60)的 《臺灣地區的世界文學翻譯作品:書目計量分析》 統計,在她收錄的 7,848 條文學翻譯書目中,共有 2,813 條書目「不著譯者」,佔 35%之多,名列臺灣 最多產的文學譯者之首。若加上排名第五名的「啟 明書局」169 種,排名第 15名的「諾貝爾文學獎全 集編輯委員會」113 種,其實皆等同於「不著譯者」, 加起來未署名譯者的翻譯作品高達 3,095種,佔全部 文學翻譯書目的 39%。換句話說,臺灣的文學翻譯 書目,每十本就幾乎有四本是「不著譯者」。再加上 以假譯者名字發行的偽譯本也至少有數百種,可見臺 灣文學翻譯書目譯者不明及造假的情形極為嚴重。 這些不實書目不但對讀者不公,侵犯原譯者的人 格表示權,造成社會上漠視譯者的風氣,也已造成 研究上的障礙,翻譯學門、外文學門、圖書館學門 皆蒙其害,都已有受到誤導的研究出現。翻譯史的 研究首先要確定哪些譯者在什麼時候、什麼地方, 翻譯了什麼作品,才能分析譯本的目的、讀者群是 誰、影響如何等等議題(Pym, 1998);因此翻譯書 目不實對翻譯史研究的影響極大。兩岸三地的研究 者都曾被不實書目誤導,如奚喬君(2006)分析《傲 慢與偏見》不同譯者的性別對翻譯策略的影響,但 志文出版社的版本署名「夏穎慧」,看似女性譯者, 其實卻是大陸男譯者王科一在 1950 年代的作品, 研究結果大打折扣;香港的童元方(1998)在分析 《咆哮山莊》的翻譯時,誤把未署名的遠景譯本當 作梁實秋譯本討論,其實譯者是羅塞而非梁實秋; 大陸的顧正祥(2009)誤信書目,以為臺灣在 1967 年之前有十種《少年維特的煩惱》譯本而大為感 嘆,其實十種都是大陸譯本。可見翻譯學門受害不 淺。外文學門在研究某作家或作品的接受史時,也 不免受誤導,如朱立民(2005)在討論美國文學時, 提到《白鯨記》有「葉晉庸」、「鄧欣揚」、「歐陽裕」 三種中文譯本,其實三本來源皆是 1957 年大陸譯 者曹庸的《白鯨》;李卓璋(2005,頁 192)研究 俄國文學的中譯,認為「(60 年代)俄國文學譯介 在臺灣的崛起,適時填補了大陸的空白時期」,其 實臺灣 60 年代的俄國文學幾乎全都是翻印大陸譯 本,何來「崛起」。圖書館學門也深受其害,如前 述董蕙茹(2007)的論文,宣稱臺灣從 1950 至 2008 年,有 64 位不同譯者翻譯過《簡愛》,其實根據她 所用的書目資料來看,其中至少 20 種都是李霽野 譯本,統計數字頗有問題。李青親(2010)的《臺 灣西方翻譯文學作品之引用研究》又根據董蕙茹的 研究結果,皆因為基本來源就有嚴重缺陷,恐怕也 會面臨結果無法使用的窘境。本文目的即在於敘述 這半世紀間偽譯本出現的原因與現象,希望能謀求 解決書目錯誤的問題,並進行翻譯書目的校正,以 免繼續影響上述這幾個學門的學術研究。偽譯本的定義和種類

翻譯研究本有「偽譯」(Pseudo Translation)一詞, 指的是本非翻譯的書,作者卻因各種原因假託是翻 譯,清末民初就有不少此種偽譯。但本文所關注的 不是此種偽譯,而是實際上真有譯本,卻不署譯者 名字、冠以「編輯部」名義或甚至用假名出版的譯 本,包括經過潤飾,但結構明顯抄襲的譯本;或更 改書名、割裂原書或把幾本書合併出版等等譯本。 但為何不逕稱為抄襲本?原因是 1949-1999 年間臺 灣出現的大量大陸譯本,有其特殊的政治背景,不 能視為一般的抄襲。如臺灣啟明出版數十本上海啟 明的譯作,卻因政治因素而無法署譯者名字,只能 以「啟明編譯所」名義出版,就不能稱為抄襲。臺 灣開明出版上海開明的譯作、臺灣商務出版上海商務的譯作,都有類似的處境,既無法稱為抄襲,亦 非譯本本來面貌,因此本研究皆以「偽譯本」稱之。 一些出版社用「編譯所」、「本社編輯部」等名義出 版譯作,其實無異於不署譯者名字。而明明譯者為 甲,卻署名為乙,當然也是偽譯本。 但翻譯作品既有原文,會不會兩個譯者「碰巧」 想到一樣的用詞和句子?根據筆者多年的翻譯及 翻譯教學經驗,少數幾個單字用詞相似的確有可 能,短句或日常對話比較可能相似,但長篇敘事 中 大 量 用 詞 相 似 的 機 率 甚 低 。 而 且 除 了 用 詞 之 外,判定是否抄襲的關鍵往往還不在用詞,而是 結 構 和 訊 息 順 序 。 中 文 與 歐 洲 語 言 皆 無 親 屬 關 係,遇到長句時,譯者如何斷句、如何重組訊息 以符合中文語法,譯者的個別差異是很大的。縱 使有一兩個短句類似,也不可能通篇的結構都類 似。大多數偽譯本可能會修改用詞,卻幾乎都不 會更動結構,因此判定上有困難的情形極少。偽 譯的種類有以下幾種:

譯者不詳

凡翻譯必有譯者,是不言自明的道理。到目前為 止,機器翻譯只能用於重複性高的商務文件,尚不 能用於翻譯一般書籍,遑論文學作品。清末由於翻 譯地位未定,有些譯者不願讓人知道本名,的確會 匿名出版;但五四運動後翻譯地位提升,譯者有可 能用筆名,但譯者不詳的情況並不多見。有能力翻 譯經典文學名著的譯者,往往都是知名學者或作 家、文人,好不容易花費心力翻譯了文學鉅作,多 半還要留下序跋以誌翻譯因緣或心得。但臺灣的書 目卻有數千筆「譯者不詳」的文學譯作,其間顯然 大有問題。明明有譯者存在,書上卻找不到譯者名 字,就是偽譯本。如表 1: 表 1 譯者不詳的偽譯本與實際譯本對照表 偽譯本 實際譯本 譯者不詳(1956)。《魯濱孫漂流記》。台北:臺灣開 明 顧均正、唐錫光(1934)。《魯濱孫漂流記》。上海: 光明 譯者不詳(1960)。《雙城記》。台北:文友 奚識之(1935)。《雙城記》。上海:三民 譯者不詳(1966)。《漂亮女人》。台北:水牛 羅稷南(1949)。《漂亮女人》。上海:晨光 譯者不詳(1968)。《開墾的人》。台北:正文 湯新湄(1953)。《開墾的人》。香港:人人 譯者不詳(1971)。《愛的教育》。台北:天人 林綠叢(1946)。《愛的教育》。上海:春明 譯者不詳(1971)。《傲慢與偏見》。台北:五洲 東流(1951)。《傲慢與偏見》。香港:時代 譯者不詳(1975)。《四季隨筆》。台南:大千 李霽野(1947)。《四季隨筆》。台北:臺灣省編譯館 譯者不詳(1977)。《死屋手記》。台北:遠行 耿濟之(1947)。《死屋手記》。上海:文化生活 譯者不詳(1978)。《愛的教育》。台北:偉文圖書 林綠叢(1946)。《愛的教育》。上海:春明 譯者不詳(1986)。《東風西風》。台南:綜合 唐長儒(1940)。《東風西風》。上海:啟明 有些譯本雖然沒有署名譯者,卻有校訂者或編 者。1980 年代以後,遠景利用再版機會,把不少作 品改署為「鍾斯」校訂,後來部分作品又改為「鍾 斯」翻譯,甚至有些作品後來還改署「鍾文」翻譯。 以至於「全國圖書總書目」中,資訊相當混淆,有 些版本實書上印的是鍾斯校訂,書目卻顯示鍾斯翻 譯。因此所謂鍾斯校訂,仍應視同偽譯本。不過也 有一些校訂者是真有其人。1982 年遠景的《復讎 者》,封面及版權頁皆註明「何懷碩」編,卻無譯者 名字。但編者何懷碩在「編後記」中有說明原譯本 是趙景深 1930 年上海開明書店的《柴霍甫短篇傑作 集》(何懷碩,1982,頁 343-345)。只是圖書館書目 皆只錄何懷碩校訂,書目還是「譯者不詳」,也計做 一筆偽譯本。以下是譯者不詳,僅署校訂者或編者 的例子,如表 2:表 2 譯者不詳,僅署校訂者的偽譯本與實際譯本對照表 偽版本 實際譯本 王兆徽(1981)校訂。《靜靜的頓河》。台北:遠景 金人(1949)。《靜靜的頓河》。上海:光明 何懷碩(1982)編。《復讎者》。台北:遠景 趙景深(1930)。《柴霍甫短篇傑作集》。上海:開明 鍾斯(1988)校訂。《大地》。台北:遠景 由稚吾(1936)。《大地》。上海:啟明 鍾斯(1988)校訂。《奧德賽》。台北:遠景 傅東華(1929)。《奧德賽》。上海:商務 鍾斯(1988)校訂。《父與子》。台北:遠景 巴金(1947)。《父與子》。上海:文化生活 鍾斯(1988)校訂。《包法利夫人》。台北:遠景 李健吾(1948)。《包法利夫人》。上海:文化生活

署名「編譯所」

、

「編輯部」

、

「編譯委員會」

有些出版社署名「編譯所」、「編輯部」、「編譯委 員會」,其實也等於譯者不詳。如臺灣啟明從 1950 年代中期開始,幾乎所有譯作都署名「啟明編譯部」 或「啟明編譯所」,以規避政治困擾。遠景 1978 年 出版第一批「世界文學名著全集」時,大多數為大 陸舊譯,譯者也幾乎全部署名「遠景編輯部」。其他 署名編輯部或委員會的也有,如表 3: 表 3 署名「編輯部」的偽譯本與實際譯本對照表 偽譯本 實際譯本 啟明編譯所(1955)。《俠隱記》。台北:啟明 曾孟浦(1936)。《俠隱記》。上海:啟明 新興書局編譯部(1958)。《牧羊神》。台北:新興 顧一樵(1934)。《牧羊神》。上海:商務 大眾書局編輯部(1962)。《愛麗斯鏡中夢遊》。高雄: 大眾 楊鎮華(1947)。《愛麗斯鏡中夢遊》。上海:啟明 世界書局編輯部(1973)。《回憶錄》。台北:世界書局 程小青(1941)。《回憶錄》。上海:世界書局 編輯部(1975)。《愛瑪》。台北:德華 劉重德(1949)。《愛瑪》。上海:正風 遠景編輯部(1978)。《大地》。台北:遠景 由稚吾(1936)。《大地》。上海:啟明 諾貝爾文學獎全集編譯委員會(1980)。《人鼠之間》。 台北:九華 湯新湄(1977)。《人鼠之間》。香港:今日世界 世界少年名著全集編譯委員會(1981)。《小婦人》。 台北:書佑文化 林俊千(1946)。《小婦人》。上海:春明 喜美出版社編輯部(1981)。《雙城記》。台北:喜美 許天虹(1950)。《雙城記》。上海:神州 書華編輯部(1986)。《天路歷程》。台北:書華 謝頌羔(1935)。《天路歷程》。上海:廣學會使用莫須有的假譯者名取代原譯者

使用假名是造成臺灣文學翻譯書目混亂的一大原 因。1950 及 1960 年代的偽譯本,如啟明書局和新 興書局的譯本,多半改動甚少。舉例來說,新興書 局 1957 年署名「宗侃」翻譯的《鐘樓怪人》(Notre Dame de Paris),來源是 1948 年陳敬容翻譯的《巴 黎聖母院》(上海:駱駝),幾乎一字未改。陳敬容 的譯本是這樣開頭的: ──許多年以前,當本書的作者造訪── 或者說的恰當一點,當他研究聖母院的時 候,他在兩座塔樓之一的暗角上,發現了這 個用手刻到牆上的字:ANARKH(希臘字, 意為命運或定命,命數。)(頁 1) 而「宗侃」的譯本是這樣開始的: ──許多年以前,當本書的作者造訪── 或者說的恰當一點,當他研究聖母院的時 候,他在兩座塔樓之一的暗角上,發現了這 個用手刻到牆上的字:ANARKH(希臘字, 係解命運或定命,命數。)(頁 1) 比較之下,所謂「宗侃」版本只把譯者註的「意 為」改為「係解」,其他皆未更動。這個版本到了 1980 年,遠景署名「鍾斯」的譯本,改變亦不大: ──許多年以前,當本書的作者造訪── 或者說的恰當一點,當他研究聖母院的時 候,他在兩座塔樓之一的暗角上,發現了這 個刻在牆上的字:ANARKH(希臘字,意即 命運或定命,命數。)(頁 1)這個譯本只有把「用手刻到牆上」改為「刻在牆 上」,把譯者註的「意為」改成「意即」,其他都沒 有更動。反倒是原譯者陳敬容在 1982 出版了修訂版 本(北京:人民文學),差異還比較大; ──幾年以前,當本書的作者去參觀,或 者不如說去探索聖母院的時候,在那兩座鐘 塔之一的暗角裡,發現牆上有這樣一個手刻 的單詞:ANARKH(希臘字,意思是命運。) (頁 1) 因此,我們認定新興和遠景的《鐘樓怪人》皆為 偽譯本,「宗侃」和「鍾斯」都是假名,來源是陳敬 容 1948 年第一版的《巴黎聖母院》。 有些偽譯本只改幾個字,如 1961 年署名「鶴聲」 的《夜宴槍聲》(Keeper of the Keys),來源是 1948 年程小青的《歌女之死》,只把所有代名詞「伊」都 改為「她」。又如 1987 年志文出版的八本福爾摩斯 探案,事實上是 1979 年北京群眾出版社版本,內文 幾乎都沒有改動,只改了幾個人名,如原譯用「歇 洛克•福爾摩斯」,志文譯本改為「謝洛克•福爾摩 斯」等[1]。志文 1978 年署名「徐文達」的《女人的 一生》(Une Vie),係抄襲盛澄華 1963 年的《一生》 (北京:人民文學),也把女主角的名字由盛澄華譯 的「約娜」改為「珍娜」,此外大抵相似。這種偽譯 本只要找到來源譯本,幾乎都可以立即判定。此種 偽譯本的數量也很大,舉數例如表 4: 表 4 署名假譯者名的偽譯本與實際譯本對照表 偽譯本 實際譯本 「胡鳴天」(1953)。《小婦人》。台北:大中國 林俊千(1946)。《小婦人》。上海:春明 「胡鳴天」(1954)。《好妻子》。台北:大中國 章鐸聲(1947)。《好妻子》。上海:春明 「季芳」(1954)。《基度山恩仇記》。台北:新興 蔣學模(1946)。《基度山恩仇記》。上海:文摘 「季芳」(1954)。《簡愛》。台北:新興 李霽野(1936)。《簡愛自傳》。上海:文化生活 「羽軍」(1956)。《情感教育》。台北:新興 李健吾(1948)。《情感教育》。上海:文化生活 「陶友白」(1956)。《愛的教育》。台北:新陸 秦瘦鷗(1940)。《仁愛的教育》。上海:春江 「尼娜」(1957)。《安娜•卡列尼娜》。台北:新興 高植(1949)。《安娜•卡列尼娜》。上海:文化生活 「宗翰」(1957)。《湯姆歷險記》。台北:新陸 吳景新(1933)。《湯模沙亞傳》。上海:世界 「胡鳴天」(1957)。《孤兒歷險記》。台北:大中國 章鐸聲(1946)。《孤兒歷險記》。上海:光明 「熙堯」(1958)。《憂愁夫人》。台北:新興 北芒(1948)。《憂愁夫人》。上海:國際文化 「楊明」(1958)。《蝴蝶夢》。台北:北星 楊普稀(1946)《蝴蝶夢》。上海:正風 「宮霞」(1959)。《菊子夫人》。高雄:大眾 徐霞村(1929)。《菊子夫人》。上海:商務 「呂津惠」(1960)。《月亮下去了》。台北:五洲 趙家璧(1949)。《月亮下去了》。上海:晨光 「林維堂」(1962)。《憂愁夫人》。台北:文化圖書 北芒(1948)。《憂愁夫人》。上海:國際文化 「林峰」(1968)。《父與子》。台北:正文 巴金(1947)。《父與子》。上海:文化生活 「葉娟雯」(1975)。《雙城記》。台南:東海 羅稷南(1947)。《雙城記》。上海:駱駝 「鍾斯」(1981)。《馬丁伊登》。台北:遠景 吳勞(1955)。《馬丁伊登》。上海:平明

改書名

有些譯本不但塗改譯者名字,連書名也會改動。 無署名、署名「編輯部」、有校訂者無譯者、使用假 名等四類偽譯本,皆有改書名的情形,如表 5、表 6、 表 7:表 5 譯者不詳又改書名的偽譯本與實際譯本對照表 偽譯本 實際譯本 譯者不詳(1957)。《磨坊》。台北:新陸書局 朱基俊(1939)。《河上風車》。昆明:中華書局 譯者不詳(1967)。《德萊塞小說集》。台北:新陸 鍾憲民(1948)。《婚後》。上海:正風 譯者不詳(1971)。《愛的教育》。台中:青山 秦瘦鷗(1940)。《仁愛的教育》。上海:春江 譯者不詳(1974)。《湖濱散記》。台北:正文 徐遲(1949)。《華爾騰》。上海:晨光 譯者不詳(1986)。《迷惑》。台南:綜合 海觀(1948)。《歸來》。上海:正風 譯者不詳(1997)。《金銀島》。台南:祥一 顧均正(1930)。《寶島》。上海:光明 表 6 署名「編輯部」又改書名的偽譯本與實際譯本對照表 偽譯本 實際譯本 啟明編譯所(1954)。《天方夜譚》。台北:啟明 何澄波(1939)譯。《天方夜談》。上海:啟明 啟明編譯所(1958)。《王子復仇記》。台北:啟明 周平(1938)。《哈夢雷特》。上海:啟明 新興書局編輯部(1958)。《達拉斯公的狒狒》。台北: 新興 李吉人(1928)。《達哈士孔的狒狒》。上海:中華 遠景編輯部(1978)。《咆哮山莊》。台北:遠景 羅塞(1945)。《魂歸離恨天》。重慶:文化生活 遠景編輯部(1978)。《塊肉餘生錄》。台北:遠景 董秋斯(1947)。《大衛•科波菲爾》。上海:駱駝 書華編輯部(1986)。《紅字》。台北:書華 傅東華(1937)。《猩紅文》。上海:商務 文國編輯部(1987)。《紅字》。台北:文國 傅東華(1937)。《猩紅文》。上海:商務 表 7 使用假名又更改書名的偽譯本與實際譯本對照表 偽譯本 實際譯本 「孫天行」(1953)。《暴君焚城記》。台北:文光 徐炳昶,喬曾劬(1921)。《你往何處去》。上海:商務 「顧隱」(1954)。《一個亞美利加的悲劇》。台北:新興 鍾憲民(1945)。《人間悲劇》。重慶:建國 「宗侃」(1957)。《鐘樓怪人》。台北:新興 陳敬容(1948)。《巴黎聖母院》。上海:駱駝 「靜菁」(1958)。《雙雄義死錄》。台北:新興 董時光(1948)。《九十三年》。上海:商務 「鶴聲」(1966)。《夜宴槍聲》。台南:文良 程小青(1948)。《歌女之死》。上海:中央 「康衢」(1971)。《前進的列車》。台南:綜合 禾金(1948)。《前進的客車》。上海:潮鋒 「鍾斯」(1981)。《天方夜譚》。台北:遠景 納訓(1957)。《一千零一夜》。北京:人民文學 「邱素惠」(1981)。《一九八四》。台北:遠景 黃其禮(1957)。《二十七年以後》。香港:大公 「賴以立」(1978)。《撒克遜英雄傳》。台北:志文 劉尊棋,章益(1978)。《艾凡赫》。北京:人民文學 「蔡爾宏」(1986)。《布頓柏魯克世家》。台北:志文 傅維慈(1962)。《布登勃洛克一家》。北京:人民文學

經過編輯的偽譯本

另外有一些譯作是經過編輯潤飾的。以遠景 1979 年署名「黃蓉」的《嘉莉妹妹》(Sister Carrie)為例: 這個偽譯本的來源是鍾憲民 1944 年出版(上海:建 國書店)的《嘉麗妹妹》,初譯至 1979 年已超過 35 年之久,語言變化不小。因此鍾譯地名「支加哥」、 「溫高泉」等,遠景版改為現在通行的「芝加哥」 和「威斯康辛」;一些用詞如「充鱷魚皮」、「錢袋」、 「四塊現洋」等改為「假鱷魚皮」、「錢包」、「四塊 錢」。雖然如此,抄襲痕跡還是非常明顯。如鍾憲民 譯本的這個段落: 一個少女年已及笄,一旦遠離家庭,不外 兩個結果。或者遇救而上進,或者染上都市 的惡習而墮落。其間沒有中庸之道。大都市 充滿著欺詐誘惑,智巧所及,無奇不有。霓 虹燈光,如情人秋波,令人迷惑。(頁 1) 而所謂「黃蓉」的譯本同段落如下: 一個及笄少女離家出外,不外兩個結果。 要不是遇救而上進,就是染上了都市的惡習 而墮落。其間決沒有中庸之道。大都市充滿 著奸詐,種種引誘,千變萬化,智巧所及, 無奇不有。數不盡的霓虹燈光,如情人秋波, 令人迷惑。(頁 1)鍾憲民選用「年已及笄」來翻譯“When a girl leaves her home at eighteen”;用「遇救而上進」翻譯“falls into saving hands and becomes better”;用「中庸之道」 翻譯“intermediate balance”:用「情人秋波」翻譯“the persuasive light in a wooing and fascinating eye”,都是 相當歸化且個人風格鮮明的用語。現代譯者多半會 選擇譯出「十八歲」或「成年」,而不會用「及笄」 這麼古典的詞彙。但在所謂「黃蓉」譯本中,這些 中文色彩鮮明的用詞全數保留,結構幾乎未變,畫 線 部 分 是 完 全 相 同 的 用 字 , 用 字 相 同 比 例 高 達 84%,顯然是以鍾譯本為底本稍加編輯而已。這種 情況,我們仍視為偽譯本。但 2000 年桂冠仍繼續署 名「黃蓉」出版,令人遺憾。諸如此種經過編輯潤 飾的偽譯本,如表 8: 表 8 經過編輯潤飾的偽譯本與實際譯本對照表 偽譯本 實際譯本 「王元鑫」(1957)。《戰爭與和平》。台北:新興 高植(1951)。《戰爭與和平》。上海:譯文 「鍾文」(1979)。《野性的呼喚》。台北:遠景 谷風、歐陽山(1935)。《野性底呼聲》。上海:商務 「海明」(1979)。《蝴蝶夢》。台北:遠景 楊普稀(1946)。《蝴蝶夢》。上海:正風 「羅玉蕙」(1983)。《咆哮山莊》。台北:志文 梁實秋(1942)。《咆哮山莊》。上海:商務 「夏穎慧」(1983)。《傲慢與偏見》。台北:志文 王科一(1956)。《傲慢與偏見》。上海:新文藝 「齊霞飛」(1984)。《魯賓遜飄流記》。台北:志文 徐霞村(1930)。《魯賓孫飄流記》。上海:商務

重新包裝

以上五類都是原譯為單行本,偽譯本也是單行 本。但也有些偽譯本會把一些譯本合訂在一起出 版,或是抽出其中的中短篇小說獨立發行。此種與 來源譯本型態不同的偽譯本,特別難以追查。如啟 明編譯所把周作人翻譯的劇本《一休和尚》從周作 人和樊仲雲合譯的《武者小路實篤集》抽出來發行 單行本,或是新興出版社把羅稷南收在《漂亮女人》 中的中篇小說〈鼠與人〉重新包裝為單行本,又被 復漢改書名為《人與鼠》;再被多家出版社改名《人 鼠之間》,追查相當不易。要不是水牛出版社維持原 書名《漂亮女人》,讓我們得以追蹤到羅稷南的原 譯,恐怕很不容易破案。或是反過來,把不同譯作 收在合集中出版,如 1966 年正文出版社署名「王守 仁」的《但丁新生•神曲》,就把不同譯者的兩本書 收在一起。1980 年逸群出版社署名「黃夏」的《妾 似朝陽又照君》也收了多篇海明威的小說,其中包 括張愛玲翻譯的中篇小說《老人與海》。 表 9 與來源譯本型態不一致的偽譯本表 偽譯本 來源譯本 啟明編譯所(1958)。《一休和尚》。台北:啟明 周作人、樊仲雲(1924)譯。《武者小路實篤集》。上 海:商務 「秀峰」(1958)。〈鼠與人〉。台北:新興 羅稷南(1949)。〈鼠與人〉。收在《漂亮女人》。上海: 晨光 「王守仁」(1966)。《但丁新生‧神曲》。台北:正文 王獨清(1934)。《但丁新生》。上海:光明。/王維克 (1935)。《神曲》。上海:商務 譯者不詳(1969)。〈人與鼠〉。台南:復漢 羅稷南(1949)。〈鼠與人〉。收在《漂亮女人》。上海: 晨光 「韓正光」(1972)。〈人鼠之間〉。台北:正文 羅稷南(1949)。〈鼠與人〉。收在《漂亮女人》。上海: 晨光 「黃夏」(1980)。〈老人與海〉。收在《妾似朝陽又照 君》。台北:逸群 張愛玲(1954)。《老人與海》。香港:中一以上六類譯本(如表 9),包括未署名譯者(包括 只署名「校訂者」而無譯者)、署名「編輯部」、用 假譯者名、更改書名、經過編輯但抄襲痕跡明顯可 辯者、重行包裝者,都視為偽譯本。根據董蕙茹的 研究,前兩項合計已超過 3,000種。以假名抄襲的譯 本總數量較難掌握,必須逐筆比對出原譯本才能計 算,目前已比對出掛假名的偽譯本超過 300 種,因 此「未署名」與「假名」合計達 3300 種以上,以董 蕙茹書目總數 7,848 來計算,至少超過四成的書目 資料不實。根據林慶彰(1984,頁 187)估計,「這 三十年間(1950-1980)所出版的偽書,可能不下千 種,且大半是學術性著作。」。林慶彰並未提及翻譯 書目,其實翻譯文學的市場比學術著作更大,偽譯 本的數量超過學術偽書也是合理的。

出現偽譯本的原因

林慶彰(1984)在〈當代偽書問題〉一文中,提 及臺灣文史方面偽書的三個原因,分別為禁書政 策、市場需求及獲利甚豐。禁書政策是因戒嚴期間 與大陸對立所致,市場需求是指學術界有文史類書 籍的需求,獲利甚豐則是出版社貪圖利益,不必付 版稅即可印書獲利。在偽譯本方面,禁書政策與獲 利甚豐兩項與文史類偽書相同,但稍有不同的是, 學術界並無偽譯本需求,外文學門學者和學生基本 上並不需譯本,讀者是一般大眾。但我認為還有一 個原因是林慶彰沒有提到的,卻對翻譯來說相當重 要,即語言因素。以下分別討論:政治因素

1945 年戰爭結束之後,有幾家上海出版社隨即來臺 開立分公司,如啟明和商務,因此早期臺灣啟明的翻 譯作品還可見譯者署名。如 1948年臺灣啟明出版的《西 線無戰事》(All Quiet on the Western Front),就還有譯 者錢公俠的名字。1947 年李霽野的《四季隨筆》(The private papers of Henry Ryecroft),甚至是在臺灣首版 的。但 1949 年臺灣開始戒嚴,禁止大陸書籍進口,包 括翻譯書籍。第一條明文查禁翻譯的禁令是 1951 年頒 布的:「共匪及已附匪作家著作及翻譯一律查禁」(蔡 盛琦,2004,頁 20),譯者不詳的年代就此展開。多 家出版社開始隱去原譯者姓名、改署「編譯所」名義 或以假名出版翻譯作品。但 1959 年內政部放寬規 定,將查禁辦法改為「附匪及陷匪份子三十七年以前 出版之作品與翻譯,經過審查內容無問題且有參考價 值者,可將作者姓名略去或重行改裝出版」(林載爵, 2011,頁 487)。由政府下令塗改譯者姓名,可謂前所 未見之事。但事實上,在 1959 年之前,已有至少百種 「將作者姓名略去或重行改裝」的譯作在市面上流 通。「將作者姓名略去」的以啟明出版社為最多,署名 「啟明編譯所」的譯作在 1959 年之前已知有 48 種, 而「重行改裝」的以新興出版社為大宗,已比對出原 譯 36 種;另外大中國、新陸、北星等出版社也已有偽 譯本出版,因此 1959 年頒布的這條禁令,看起來似乎 是追認既有事實,讓這些譯本就地合法的不得已措施。語言因素

為何政府無法全面查禁大陸書籍,不得不追認既 有事實?其實還有語言因素。臺灣從清末至二次大 戰半世紀間為日本殖民地,也就是說,中華民國成 立時,臺灣還在日治時期。中華民國國語以北方官 話為基礎,對於祖籍閩粵的臺灣居民而言並非母 語;臺灣也沒有親歷五四白話文運動,漢文媒體仍 常出現文言作品,雖有留日知識份子推動以台語為 基礎的白話文運動,但並不普及。日治時期後期, 臺灣居民普遍接受日語教育,1943 年實施六年義務 教育,1945年的學齡兒童就學率超過 80%,學生人 數超過 85 萬(吳文星,2011,頁 290)。可以想像 1945 年,臺灣居民主要的閱讀及書寫語言是日文; 也就是說,「當時臺灣是沒有雙語、也沒有雙言的社 會」(曹逢甫,2011,頁 416),臺灣人說的是方言 而非國語,閱讀的是日文而非中文。大多數的臺灣 人都是戰後才開始學習國語和白話中文,但初期學 習並不順利,主要原因是師資過少,1945 年全臺灣 只有 30 位小學老師可以教國語(曹逢甫,2011), 完全無法應付 85 萬學生的需求。閱讀還比較容易, 但用非母語的白話中文寫作和翻譯相當困難,因此 1950 年代臺籍中文譯者稀少是可以預料的事情。就 翻譯文學作品而言,幾乎都是由外語譯為母語,也 就是說要把外國文學作品譯成中文,中文必須是母 語或近母語。由於臺灣文人的日語程度已近母語, 的確有法譯日、中譯日的譯者,如楊逵就曾經把魯 迅的《阿 Q 日記》由中文譯為日文;但要把外國文學作品譯成中文,對臺籍譯者來說就很困難。跟隨 政府來臺的成名譯者如梁實秋、黎烈文、周學普等 人數畢竟有限,譯者出現嚴重斷層,若再強力查禁 大陸譯作,幾乎陷於無書可出的窘境。因此政府此 令可說是迫於現實,也從此廣開偽譯本大門。

市場需求和成本考量

既然戒嚴期間兩岸不通往來,政府又下令塗改譯 者姓名,只要能拿到一本大陸出版的世界名著譯 本,直接印刷就能出版,成本低廉,戒嚴期間又不 可能被大陸譯者追討版稅或控告侵權,因此南北大 小出版社或甚至印刷廠都競相出版世界名著。其實 譯本來源大多重複,以上海出版的 1949 年以前譯作 為主。大多數原著其實只有一到三種「種子書」,但 銷售量好的作品往往可以出現數十種「臺灣譯作」, 如《簡愛》、《傲慢與偏見》、《咆哮山莊》等作品皆 是如此。其實兩岸從未真正斷絕,戒嚴期間偽譯本 的來源從 1950 年代到 1980 年代都有,並不限於「三 十七年以前出版之作品與翻譯」。甚至到了解嚴以後 也還是有偽譯本出版,如表 10: 表 10 解嚴後出版的偽譯本和實際譯本對照表 偽譯本 實際譯本 「夏穎慧」(1988)。《愛瑪》。台北:志文 劉重德(1982)。《愛瑪》。南寧:灕江 「鍾文」(1989)。《海流中的島嶼》。台北:遠景 葛德瑋(1987)。《海流中的島嶼》。北京:作家 「鍾文」(1989)。《兒子與情人》。台北:遠景 李健(1986)。《兒子與情人》。成都:四川人民 解嚴後依法可引進大陸譯本,如實署名,像這種 的偽譯本就不能以政治原因解釋了。遠景、志文也 有多種偽譯本繼續再版。遠景結束營業之後,部分 譯本由書華、桂冠、錦繡繼續出版,也仍署假譯者 名沒有更正,以《簡愛》為例,至少到 1999 年都還 有兩種偽譯本出版,即署名「鐘文」的錦繡版本(其 實是李霽野譯本);以及署名「梁緒婷」的志文版本 (其實是祝慶英譯本)。前述桂冠 2000 年出版的《嘉 莉妹妹》也還是署名莫須有的「黃蓉」。當然,臺灣 在 1994 年以前,外國作品並未強制要取得原作者授 權才能翻譯出版,因此翻譯書籍更像是化外之民, 很少受到法律保護。一般民眾及出版社對於版權觀 念都不甚清楚,以至於出版社常任意重製現有的譯 本,讀者似乎也不在乎買到譯者不知是誰的譯本。 雖然世界文學有許多已是公共版權領域,不涉及原 文授權的問題,但翻譯屬於「衍生作品」,一樣享有 著作權保護,一樣不可剽竊。但被剽竊的受害者是 大陸譯者,也很難提告興訟。翻印大陸譯本在解嚴 前還有政治風險,但到 1980 年代以後,風險也很 低;加上有利可圖,又沒有什麼法律罰則,出版許 多偽譯本的遠景、志文也從未受到輿論或學界譴 責,因此實際上並無什麼可資阻遏的力量。現有書目的問題

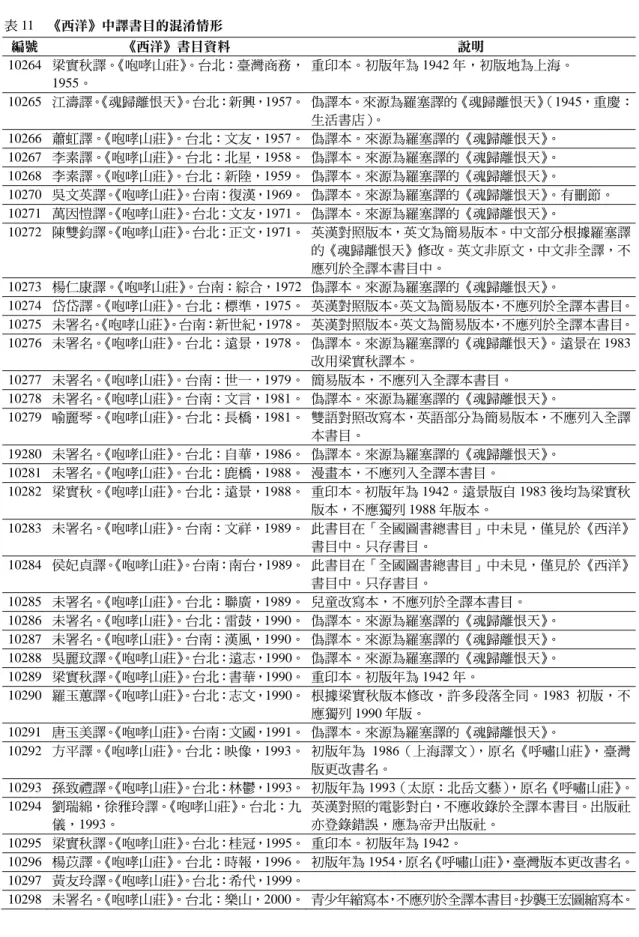

1971 年蔡禎昌的碩士論文《中國近世翻譯文學之研 究》,已經提及臺灣 1950 年代抄襲舊譯問題嚴重,可 惜並沒有加以釐清。1972 年國立中央圖書館編印的《中 譯外文圖書目錄》及 1982 年聯經出版公司附在「世界 文學名著欣賞大典」叢書各類別最後一冊的「中譯本 書目」,都有多筆書目「不著譯者」,偽譯本也不少。 如聯經「世界」第十六冊「小說」類附錄的中譯本書 目,共收錄十五種《簡愛》譯本,其中十四種為李霽 野譯本,全屬偽譯本。由於李霽野是「附匪文人」,他 的名字不能出現在書目上也情有可原,但解嚴之後情 況並沒有改善。2004 年,距離解嚴已經有十七年之久, 但張靜二(2004)主編的《西洋文學在臺灣研究書目: 1946-2000》(以下簡稱《西洋》)仍照錄偽譯本而沒有 勘誤。《西洋》收錄的二十五種《飄》,有二十四種都 是傅東華的譯本,但署名都不是傅東華。除了偽譯本 的問題之外,《西洋》還有初譯年代混淆及版本混淆問 題,全譯本書目之下混入漫畫版、電影對話版、甚至 全英文的簡寫版本都有,如編號 10176 由學者出版社 編輯編註的《簡愛》,就只有英文和單字解釋而無中 譯,英文甚至還是簡易本而非原文,也編入全譯本書 目。下面以 Emily Brontë 的「中譯」書目部分為例(編 號 10264 至 10298)說明書目混淆情形(如表 11):表 11 《西洋》中譯書目的混淆情形 編號 《西洋》書目資料 說明 10264 梁實秋譯。《咆哮山莊》。台北:臺灣商務, 1955。 重印本。初版年為 1942 年,初版地為上海。 10265 江濤譯。《魂歸離恨天》。台北:新興,1957。 偽譯本。來源為羅塞譯的《魂歸離恨天》(1945,重慶: 生活書店)。 10266 蕭虹譯。《咆哮山莊》。台北:文友,1957。 偽譯本。來源為羅塞譯的《魂歸離恨天》。 10267 李素譯。《咆哮山莊》。台北:北星,1958。 偽譯本。來源為羅塞譯的《魂歸離恨天》。 10268 李素譯。《咆哮山莊》。台北:新陸,1959。 偽譯本。來源為羅塞譯的《魂歸離恨天》。 10270 吳文英譯。《咆哮山莊》。台南:復漢,1969。 偽譯本。來源為羅塞譯的《魂歸離恨天》。有刪節。 10271 萬因愷譯。《咆哮山莊》。台北:文友,1971。 偽譯本。來源為羅塞譯的《魂歸離恨天》。 10272 陳雙鈞譯。《咆哮山莊》。台北:正文,1971。 英漢對照版本,英文為簡易版本。中文部分根據羅塞譯 的《魂歸離恨天》修改。英文非原文,中文非全譯,不 應列於全譯本書目中。 10273 楊仁康譯。《咆哮山莊》。台南:綜合,1972 偽譯本。來源為羅塞譯的《魂歸離恨天》。 10274 岱岱譯。《咆哮山莊》。台北:標準,1975。 英漢對照版本。英文為簡易版本,不應列於全譯本書目。 10275 未署名。《咆哮山莊》。台南:新世紀,1978。 英漢對照版本。英文為簡易版本,不應列於全譯本書目。 10276 未署名。《咆哮山莊》。台北:遠景,1978。 偽譯本。來源為羅塞譯的《魂歸離恨天》。遠景在 1983 改用梁實秋譯本。 10277 未署名。《咆哮山莊》。台南:世一,1979。 簡易版本,不應列入全譯本書目。 10278 未署名。《咆哮山莊》。台南:文言,1981。 偽譯本。來源為羅塞譯的《魂歸離恨天》。 10279 喻麗琴。《咆哮山莊》。台北:長橋,1981。 雙語對照改寫本,英語部分為簡易版本,不應列入全譯 本書目。 19280 未署名。《咆哮山莊》。台北:自華,1986。 偽譯本。來源為羅塞譯的《魂歸離恨天》。 10281 未署名。《咆哮山莊》。台北:鹿橋,1988。 漫畫本,不應列入全譯本書目。 10282 梁實秋。《咆哮山莊》。台北:遠景,1988。 重印本。初版年為 1942。遠景版自 1983 後均為梁實秋 版本,不應獨列 1988 年版本。 10283 未署名。《咆哮山莊》。台南:文祥,1989。 此書目在「全國圖書總書目」中未見,僅見於《西洋》 書目中。只存書目。 10284 侯妃貞譯。《咆哮山莊》。台南:南台,1989。 此書目在「全國圖書總書目」中未見,僅見於《西洋》 書目中。只存書目。 10285 未署名。《咆哮山莊》。台北:聯廣,1989。 兒童改寫本,不應列於全譯本書目。 10286 未署名。《咆哮山莊》。台北:雷鼓,1990。 偽譯本。來源為羅塞譯的《魂歸離恨天》。 10287 未署名。《咆哮山莊》。台南:漢風,1990。 偽譯本。來源為羅塞譯的《魂歸離恨天》。 10288 吳麗玟譯。《咆哮山莊》。台北:遠志,1990。 偽譯本。來源為羅塞譯的《魂歸離恨天》。 10289 梁實秋譯。《咆哮山莊》。台北:書華,1990。 重印本。初版年為 1942 年。 10290 羅玉蕙譯。《咆哮山莊》。台北:志文,1990。 根據梁實秋版本修改,許多段落全同。1983 初版,不 應獨列 1990 年版。 10291 唐玉美譯。《咆哮山莊》。台南:文國,1991。 偽譯本。來源為羅塞譯的《魂歸離恨天》。 10292 方平譯。《咆哮山莊》。台北:映像,1993。 初版年為 1986(上海譯文),原名《呼嘯山莊》,臺灣 版更改書名。 10293 孫致禮譯。《咆哮山莊》。台北:林鬱,1993。 初版年為 1993(太原:北岳文藝),原名《呼嘯山莊》。 10294 劉瑞綿,徐雅玲譯。《咆哮山莊》。台北:九 儀,1993。 英漢對照的電影對白,不應收錄於全譯本書目。出版社 亦登錄錯誤,應為帝尹出版社。 10295 梁實秋譯。《咆哮山莊》。台北:桂冠,1995。 重印本。初版年為 1942。 10296 楊苡譯。《咆哮山莊》。台北:時報,1996。 初版年為 1954,原名《呼嘯山莊》,臺灣版本更改書名。 10297 黃友玲譯。《咆哮山莊》。台北:希代,1999。 10298 未署名。《咆哮山莊》。台北:樂山,2000。 青少年縮寫本,不應列於全譯本書目。抄襲王宏圖縮寫本。

從編號 10264 到 10298,《西洋》收錄了列於在 Emily Brontë 的「中譯」之下列了 35 條書目,除了 10269 為詩作之外,由於她只出版過一本小說,其 餘 34 條理應都是 Wuthering Heights 的全譯本。但混 淆情形嚴重,包括下列情形: 1. 體例不對:有八本非全譯本,不應列在全譯本 書目之下; 2. 梁實秋版本收錄四次,其實都是 1942 年版本, 從未修改,應加註初版年。 3. 偽譯本。梁實秋譯本被抄襲一次,即編號 10290 的「羅玉蕙」譯本。此條目的初版年亦有誤。 更嚴重的是羅塞譯本,至少有 14 種偽譯本(還 有兩筆找不到實書無法確認,但從出版地及出 版社來看,極有可能是舊譯,則共有 16 種偽譯 本),書名亦多半被改為《咆哮山莊》。譯者「羅 塞」在這個書目中一次都沒有出現。 也就是說,在這 34 筆所謂臺灣的 Wuthering Heights 全譯本書目中,其實只有六種全譯本,其中五種都是 大陸譯本,包括戰前舊譯兩種及戰後新譯三種。(梁 實秋本人雖在戰後來臺,但《咆哮山莊》是 1942 年 出版,梁實秋在臺灣並未修改過,因此仍屬戰前舊 譯。)因此可以看出《西洋》與「全國圖書書目資訊 網」功能類似,都只是照錄書目而不論內文是否為偽 譯本;而且以《西洋》與「全國圖書書目資訊網」互 相參照,還可以發現前者有所遺漏。以《咆哮山莊》 來說,至少有六筆全譯本沒有列出,即「陶宗惕」譯 (1968,台北:新陸)、「施品山」譯(1972,台南: 北一)、「卓懿齡」譯(1975,台北:正文)、「賴純如」 譯(1981,台北:裕泰)、「張春華」譯(1989,台北: 智揚)及未署名的鍾文出版社譯本(無出版年,從印 刷紙質判斷可能為 1980 年代以後的出版品)。當然不 意外地,這六種全都是羅塞譯本的偽譯本。 但《西洋》出版之後,已成為許多研究論文的主 要參考資料,如李卓璋(2005)、董蕙茹(2007)、 蔡明月/董蕙茹(2009)、李青親(2010)等,皆依 賴《西洋》書目而做出各種統計,結論不免令人存 疑。如董蕙茹(2007,頁 51)宣稱臺灣自 1950-2008 年,有 40 位不同譯者翻譯過《咆哮山莊》。但從上 文可知,臺灣至少有 20 種是羅塞譯本(《西洋》收 錄的 14 種加上未錄的 6 種),更可能有 22 種以上。 事實上,董蕙茹宣稱被翻譯超過 50 次的作品,包括 《簡愛》、《傲慢與偏見》、《基督山恩仇記》、《雙城 記》、《小婦人》、《愛的教育》等書,皆有大量偽譯 本在臺灣流傳。根據李惠珍(1995,頁 101),從 1949 至 1979 這三十年間,她閱目 481 種美國小說譯本, 其中只有 167 種為新譯本,新譯不到三分之一。美國 在戰後是臺灣最親近的國家,英語是臺灣第一外語, 新譯尚且不到三分之一,其他如俄文、德文、法文、 西班牙文等語種作品的新譯應該更少。根據賴慈芸、 張思婷(2011),44 種十九世紀英美小說中,26 種都 有偽譯本存在,只有 18 種原作沒有偽譯本。 一般讀者很少遍讀某一種原著的各種譯本,抄襲 不易察覺;許多人也誤以為翻譯大同小異是常見之 事。學者研究個別作品時,有時會揭露個別抄襲情 事,如林以亮(1978)就提過署名「楊明」的三種 《戰地春夢》都是林疑今譯本;輔大及師大翻譯研 究所的碩士論文中,賴慈芸(1995)、周文萍(1995)、 李惠珍(1995)、張琰(1996)、彭建銘(2004)、賴 汶珊(2010)等也都在論文中提出追查偽譯本的部 分成果;前四篇是依照文類追查,包括美國詩、英 美戲劇、美國小說及英國小說;後兩篇則是追查單 一原作,包括《湖濱散記》和《紅字》。但臺灣在戒 嚴期間大規模抄襲大陸譯本的事實至今未獲完整揭 露,尤其各圖書館書目仍繼續照登錯誤訊息(包括譯 者和書名),包括「全國圖書書目資訊網」及國科會 人文研究中心的「臺灣匯文網」等都充斥偽譯本資 訊,兩岸誤信不實書目所做的研究又陸續出現,釐 清偽譯本的工作亟需進行。

追查偽譯本的方法

臺灣偽譯本規模龐大,追查工程浩大。我們比對 的方法是先根據「全國圖書書目資訊網」及《西洋 文學在臺灣研究書目:1946-2000》兩種書目找出可 疑譯本,調閱或借閱實體書,再設法與大陸、香港 既有譯本比對。找出可疑譯本的方法如下:從原著作追查

本研究分期追查書目問題,第一期研究以十九世 紀英美長篇小說為對象。以《簡愛》為例,臺灣譯本看似甚多,董蕙茹(2007)宣稱有 64 位不同的譯 者翻譯過《簡愛》,但調閱各譯本比對結果,已發現 署名「季芳」、「李文」、「林維堂」、「黃宗鈺」、「吳 文英」、「文仲」、「紀德鈞」、「陳介源」、「施品山」、 「劉玉珍」、「鍾斯」、「鍾文」、「唐玉美」、「吳庭芳」 14 個假名,加上「啟明編譯所」、「學者出版社編輯 部」、「文祥書局編輯部」、「遠景編輯部」、「書華編 輯部」、「名家出版社編輯部」等都是李霽野譯本, 還有未署名的哲志、王家、正文、漢風、喜美、文 國等出版社版本,一共有 26 種是李霽野譯本,還有 一些小出版社的版本,雖《西洋》有錄,但實書已 撤架報銷或佚失,李霽野譯本應該更多。根據筆者 所見,戒嚴期間的《簡愛》全譯本,除了伍光建的 《孤女飄零記》以外,全部都是李霽野譯本。伍光 建譯本是臺灣商務重印的上海商務譯本,沒有出現 過偽譯本;因此偽譯本的「種子書」[2]只有一種, 來源相當單純。

從假譯者名追查

只要是「譯者不詳」或署名「編譯所」、「編輯部」、 「編輯委員會」的作品,我們也都視為可疑譯本。 除此之外,只要確定一個名字是假名,我們就會把 所有署同名的作品視為可疑譯本。繼續以《簡愛》 為例:既然「季芳」是一個假名,同樣署名「季芳」 的《基度山恩仇記》和《莫洛博士島》兩本書就可 能是偽譯。經過比對,果然新興出版社署名「季芳」 翻譯的《基度山恩仇記》實為 1946 年蔣學模的同名 譯本(上海:文摘);而署名「季芳」翻譯的《莫洛 博士島》其實是 1948 年由李林、黃裳合譯的版本(上 海:文化生活)。同樣的情況,署名「文仲」的其他 譯作還有十種,包括《羅亭》、《憂愁夫人》、《葛萊 齊拉》等;署名「紀德鈞」的其他譯作共七種,包 括《戰地春夢》、《湯姆歷險記》、《魯賓遜漂流記》 等,也都應該是偽譯本。署名「鍾斯」的譯作更多, 而且署名「鍾斯」的譯本曾經在再版時又改署「鍾 文」,《簡愛》、《小婦人》等都有此現象,因此署名 「鍾斯」和「鍾文」的譯本共 27 種全都假設為偽譯 本。但由於譯者也可能用筆名,中文也有可能出現 同名同姓的人,有時必須多方比對。如 1958 年北星 出版社以假名「李素」出版羅塞的《魂歸離恨天》, 「李素」又出現在《傲慢與偏見》的譯本上,雖一 開始假設《傲慢與偏見》也是偽譯本,但筆者在香 港中文大學圖書館見到譯者李素簽名致贈的版本, 同時亦無抄襲別本的跡象,因此判定這兩個「李素」 並無關係,一個是假名,一個是真名。從出版社追查

出版過李霽野《簡愛》的 26 家出版社,既有出版 偽譯本記錄,他們的其他譯本就有可能也是偽譯本, 都應逐一比對內容。因此光從《簡愛》一書出發,涉 及出版社就高達 26 家,由各個假名延伸的偽譯本達 到百種以上。大量出版偽譯本的啟明、新興、遠景、 志文等出版社,是筆者開始追查來源的重點。許多小 出版社的版本來源與這三家相同,因此筆者往往是查 出源頭再比對國內各版本。前文所述《簡愛》與《咆 哮山莊》皆先確定遠景譯本來源,再比對前後譯本。從譯本的破綻追查

破綻還可再分為下列幾種: (1) 版權頁與內頁譯者名不同:以遠景版的《魯 濱遜漂流記》為例,該譯本在 1978 年署名「遠 景編輯部」翻譯,1987 六版時改為「鍾斯」 譯,顯然是偽譯本。但筆者上網追查,又在 大陸及香港各圖書館前後閱目大陸出版過的 六種譯本,包括徐霞村、顧均正、汪叔放等, 皆非源頭,令人困惑。最後在臺灣師範大學 圖書館書目中發現有一本 1946年上海春明出 版的吳鶴聲譯本,可惜實書已撤架報銷,只 存書目。但筆者注意到吳鶴聲譯本的作者署 名「特福」,與一般署名「狄福」或「迪福」 不同,1972 年綜合出版社署名「紀德鈞」翻 譯的《魯濱遜漂流記》也署名「特福」,最後 透過文獻傳遞拿到綜合出版社的譯本,發現 其內頁第一頁書名下就有兩行小字「英國特 福著/吳鶴聲譯述」,自然是抄襲 1946 年的 吳鶴聲譯本。只是這個譯本是稀有譯本,所 以在舊書網站、上海、香港等地都找不到。 筆者最後查到北京國家圖書館有數位版本而 確認這是遠景版的源頭。 類似破綻還有 1967 年新陸出版社署名「陶 宗惕」翻譯的《蝴蝶夢》。這本譯作收錄了「譯者序」及「再版譯者序」兩篇序文,第一篇 篇末有「普稀識於二十九年十二月十五日」, 第二篇最後一段有「承正風出版社接受出 版,得以傳播出她的種子……」(頁 4),篇 末並有「普稀序於桂林/三十二年十月」字 樣。經比對果然是楊普稀 1946 年正風出版社 再版的譯本,當然不是莫須有的「陶宗惕」。 1958 年北星出版社署名「楊明」的《蝴蝶夢》; 以及遠景 1979 年署名「海明」的《蝴蝶夢》, 內文與新陸版相同(遠景版有稍微修改,且 把序言刪去),自然也是楊普稀的譯本。這些 破綻不知是有意留下線索,還是出版社不 察;但 1965 年文星書店的《增達的囚人》就 一定是刻意為之了。《增達的囚人》版權頁無 譯者名字,摺頁介紹全書內容,最後一句卻 寫著「譯者是季雲」五個字,與上文毫無關 聯,乍看之下頗為突兀。經比對確實是 1948 年上海文化生活出版的季雲譯本,但因圖書 館皆按照版權頁登錄,因此這本在書目上仍 呈現「譯者不詳」,也計作偽譯本一筆。 (2) 序跋或版權頁書名與內文書名不同:如 1958 年啟明署名「啟明編譯部」出版的《王子復 仇記》,內頁書眉上卻是「哈夢雷特」,因此 我們就以「哈夢雷特」這個書名順利在古籍 網找到周平的譯本。1962 年新陸出版社署名 「謝珍玲」翻譯的《金銀島》,序的第一句就 是「書局的主人,把『寶島』譯本放在我的 書桌上,說明要我寫篇序言……」(謝珍玲, 1962,頁 1),我們以「寶島」這個書名去搜 尋,果然比對出這個版本正是抄襲 1930 年顧 均正翻譯的《寶島》(上海:開明)。書名雖 改用後來通行的「金銀島」,但編輯並沒有把 前言內文的書名改過來,留下破綻。1969 年 五洲出版社署名曹開元的《紅字》留下譯者 序,但序文內提及書名都用「猩紅文」,一看 即知來源是傅東華 1937 年翻譯的《猩紅文》 (上海商務)。1971 年青山書局無署名的《愛 的教育》,譯者序言第一句就說「『仁愛的教 育』是十八世紀……」(頁 1),序言中還有 一段關於書名的議論: 書名如果要譯的直率一些,我想最 好是無過於「赤子之心」;但為著免得 使讀者感覺太陌生起見,所以仍得和 其他譯本用類似的名稱,僅僅根據書 中事實,在「愛」字之外,另加一個 「仁」字,因為裡面有許多的動作和 言語,都不是「愛」的範圍所能包含 的!(頁 1) 這篇序言還說有時原句太長,無法一字一 句的直譯,「好在本書既屬華英對照,讀者自 己也就不難一一覆按了!」(頁 1),但青山出 版社的版本是中文直排,並沒有中英對照, 此句從何而來?從以上線索不難查出,這本 正是秦瘦鷗 1940年為上海春江出版社翻譯的 中英對照譯本《仁愛的教育》。這個版本在臺 灣印行次數不少,1956 台北新陸書局署名「陶 友白」的《愛的教育》、1959 年台南經緯書 局署名「林立文」的《愛的教育》、1972 台 南標準書局無署名的《愛的教育》皆是源自 這個譯本。因此只要其中一個譯本留下線 索,就可以循線確定四個偽譯本的來源。 (3) 時代錯亂:如 1969 年正文出版,署名「傅士 明」翻譯的《西線無戰事》,譯者在前言中說: 譯者做這篇序的時候,華北正在被人 侵略,而政府猶在大講和平;要主戰, 要非戰,都有話可說,而譯者卻又不敢 說,不忍說。(頁 2) 這篇前言末了還有「一九六七、三」字樣, 匪夷所思,中華人民共和國已成立十餘年 了,華北還在被誰侵略?我們蒐集了戰前的 各種《西線無戰事》版本,發現錢公俠 1936 年(上海:啟明)譯本有一模一樣的譯序, 譯序末標示日期為「一九三六,一月五日」, 是在對日戰爭前一年所寫,因此才有「侵略」 一言。雖然有如此明顯的破綻,但國內各圖 書館都照樣登錄此譯本為傅士明作品,以至 於大陸南京大學學者李清華(1990)在〈雷 馬克在中國〉一文中,誤把傅士明譯本算做

《西線無戰事》的第五個中譯本(頁 160), 也是受不實書目誤導。 譯者註也會留下破綻。如 1961 年收錄在啟 明《世界文學大系》的《伊利阿德選譯》中, 也有時代錯亂的破綻。譯者在「赫克脫和安 陀蘿曼齊」一節的解釋中說: 如果讀者在這一節中能意會到為 什麼赫克脫離開安陀蘿曼齊和他的 愛子出城爭鬥,則這本譯本在抗戰期 間 出 版 也 多 少 發 生 了 較 直 接 的 效 用。(頁 135) 抗戰期間云云,自然與臺灣無關。經比對這 本是徐遲 1943 年的譯作,的確是在抗戰期間 出版。 又如新陸 1959 年署名「楊明」翻譯的《戰 地春夢》,譯者序中有一句「最近暢銷美國的 三 角 戀 愛 故 事 隨 風 而 去 ( Gone With the Wind)」(頁 1),譯名與通行的《飄》不同, 也是一個破綻。Gone With the Wind 原著是 1936 年出版的,到 1959 年已有二十幾年, 恐怕不能算做「最近」。原來這篇譯序是林疑 今 1940 年寫的。根據傅東華 1940 年《飄》 的譯者序,Gone With the Wind 在 1939 年拍 成電影,1940 年在上海放映時,最初用的片 名就是「隨風而去」,後來才改用「亂世佳 人 」, 傅 東 華 則 決 定 把 自 己 的 譯 作 定 名 為 《飄》。1940 年電影紅極一時,林疑今才會 在自己的《戰地春夢》譯序中提及這部作品; 若真是 1959 年的作品,《飄》和「亂世佳人」 譯名早定,就不可能會再用「隨風而去」這 個書名了。 (4) 書名與內文不合:如一些《咆哮山莊》版本, 裡面

“

Wuthering Heights”此一山莊名稱卻用 「烏色嶺」,以至於整本小說從頭到尾都沒有 出現過一次「咆哮山莊」地名,不知書名從 何而來,顯見是抄襲羅塞譯本《魂歸離恨 天》,因為羅塞正是把 Wuthering 譯成「烏色 嶺」三個字。而且羅塞本人相當得意,覺得 這個譯名兼顧音義,還特地加了一條譯者 註,聲明「此處譯音為烏色嶺,以求與文意 相接近」。1978 年遠景出版《咆哮山莊》時, 編輯有注意到地名與書名不合的破綻,因此 內文把「烏色嶺」全都改成「咆哮山莊」了, 但似乎並不了解這條譯者註的本意,以至於 出現「Wuthering 此處譯音為咆哮,以求其與 文意相接近」這種莫名奇妙的說法。「咆哮」 不管用什麼方言唸都不會像 Wuthering 的發 音,怎麼會是譯音?當然也是一個破綻。 (5) 排版也會出現破綻:啟明 1961 年出版的世界 文學大系《新生》,收有五個作品,包括《擬 情書》、《羅密歐與朱麗葉》、《伊利阿德選 譯》、《神曲•地獄》、《新生》。同一冊中各書 字體各異,大小不一,看來是直接拿舊書剪 貼而成。更特別的是前四本皆為直排右翻, 但《新生》卻是橫排左翻,得翻過來從書背 開始閱讀。原來這本《新生》是王獨清 1934 年的譯本(上海:光明書局),本來就是橫排 的,啟明並沒有重新排版,連插圖都一樣, 因此才會出現一本書中又有直排,又有橫排 的奇特現象。 (6) 用詞也會留下破綻:看到「窯姐兒」、「養孩 子」、「司帳」、「生丁」、「地窖」這些詞彙, 由於不是戰後臺灣常見用詞,都可以合理懷 疑是大陸舊譯,循線比對。或是看到作者名 字的譯法,如「漢明威」(今用海明威)、「柴 霍夫」(今譯契訶夫),都可能是舊譯。 確定可疑譯本之後,我們到各圖書館影印或透過 文獻傳遞,至少影印序跋及內文第一章,以茲比對。 比對的方法有: 1. 利用販賣民國舊書複製本的「古籍網」、「海奇 古舊書」與原版舊書網「孔夫子網」,購買可能 的來源譯本比對。許多沒有更改書名的偽譯本 都不難用這種方法找到來源譯本。早期的偽譯 本往往沒有重排或修改,有些連頁數、標點符 號的位置都一樣,找到大陸原譯本的一兩頁即 可判定,有時依賴「古籍網」和「孔夫子網」 的樣本頁即可解決。臺灣啟明的來源以上海啟 明為主,追查最易。新興的來源多為上海文化生活和駱駝出版社,封面設計甚至與上海文化生活 極為類似。如果原作的譯本數量不多,由原作通 常不難找出源頭。例如 1955 年新興署名「宗侃」 翻譯的《亞爾培•薩伐龍》,原作較為冷門,只 有一個中譯本,即傅雷 1946 年的譯本(上海:駱 駝),上「古籍網」比對之後即可確認為同一本。 2. 赴香港及大陸圖書館,找出可能的來源譯本比 對。如果連書名都遭到竄改,只能就原作品的所 有譯本清查,在圖書館比較容易找到來源譯本。 筆者近年來已陸續在北京清華大學各圖書館、北 京大學圖書館、北京國家圖書館、上海復旦大學 圖書館、上海圖書館、香港中文大學圖書館、香 港中央圖書館等地查到部分源頭譯本;也透過友 人在華中師範大學圖書館找到源頭譯本。 3. 香港、大陸的舊書店。如筆者曾在上海的舊書 店購得盛澄華的《一生》(1963,上海:新文藝), 因此比對出志文出版社署名「徐文達」的《她 的一生》為抄襲盛譯本的偽譯本。

目前成果分析

我們按照上述方法逐一比對可疑譯本,目前已確 認來源的偽譯本有 536 種。其中被抄襲的「種子書」 有 237 種,平均每一種來源譯本被抄襲 2.3 次。當 然,有些名著被抄襲數十次,也有些只被抄襲過一 次。原譯本出版年從 1929 年到 1987 年。最早的一本 是 1921 年徐炳昶、喬曾劬合譯的《你往何處去》(上 海:商務),是下列三本偽譯本來源:署名「孫天行」 譯的《暴君焚城錄》(1957,文光);署名「葉天士」 譯的《暴君焚城錄》(1971,正文);以及署名「喜美 編輯部」譯的《暴君焚城錄》(1981,喜美)。最晚一 本是 1987 年葛德瑋翻譯的《海流中的島嶼》(北京: 作家),於 1989 年署名「鍾文」,由遠景出版社出版。 偽譯本追查費時,目前尚未掌握完整數據,但就 目前已查證的 237 種來源譯本來看,來源以 1940 年 代的 94 種最多,在已查證的偽譯本中佔 40%,1930 年代次之,共 79 種,佔 33%,合計超過七成。1949 年以前的出版地絕大多數都是上海。1950 年以後持 續有大陸譯本流入臺灣,也有香港譯本的偽譯本流 入。數量最少的是 1960 年代,可能是因為大陸內部 動亂,無新書可用的緣故。文革前的最後一本來源 是盛澄華的《一生》(1963,北京:人民文學),志 文在 1978 年署名「徐文達」出版了這本譯作,書名 改題《女人的一生》。此後「供應」中斷了十五年, 下一本來源是 1978 年魯膺譯的《笑面人》(上海: 譯文),在 1986 年遠景以「鍾文」名義出版。以下 是各年代的「種子書」數量統計表,如圖 1: 0 20 40 60 80 100 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1920s 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 來源譯本數 12 79 94 24 5 12 11來源譯本數

圖 1 各年代來源譯本數量統計圖到 1949 年為止的來源譯本佔 78%,1950 年後的 佔 22%。也就是說,戒嚴時期法律雖規定「民國三 十八年以前圖書可塗改姓名出版」,但事實上還有兩 成多是民國三十八年以後的出版品。到目前為止, 已知有出版過偽譯本記錄的臺灣出版社計 97 家,其 中出版偽譯本數量較大的有啟明、新興、大中國、 正文、綜合、遠景、志文等出版社。 名字遭到塗改的譯者已知 184 人,偽譯者名字(不 計各出版社編輯部及不署名者)已知 171 種,總數 量似乎相差不遠,但其實假譯者名與原譯者名並沒 有固定的關係。同一個假譯者名可以用在多位譯者 身上,同一個個譯者也會出現多種假名。例如新興 出版社有四本署名顧隱的譯作,其實分別是鍾憲 民、傅東華、焦菊隱的作品,如表 12: 表 12 署名「顧隱」的偽譯本和實際譯本對照表 偽譯本 實際譯本 「顧隱」(1954)。《一個亞美利加的悲劇》。台北:新興 鍾憲民(1945)。《人間悲劇》。重慶:建國 「顧隱」(1955)。《永恆的琥珀》。台北:新興 傅東華(1948)。《虎魄》。上海:龍門聯合 「顧隱」(1955)。《慈母淚》。台北:新興 傅東華(1949)。《慈母淚》。上海:龍門聯合 「顧隱」(1958)。《海上歷險記》。台北:新興 焦菊隱(1949)。《海上歷險記》。上海:晨光 雖然其中有兩本同是傅東華的譯作,但鍾憲民和 焦菊隱的譯作也使用過「顧隱」這個假名,因此可 知「顧隱」不能視為傅東華的筆名。新興在 1957 年 出版焦菊隱 1947 年的另一本譯作《娜娜》(上海: 文化生活)時,用的則是「宗侃」這個假名。而「宗 侃」這個假名,一共出現在六本偽譯上,包括前述 陳敬容的《巴黎聖母院》。在目前所知的假名中,「鍾 斯」的使用頻率最高,一共出現在 14 本偽譯上,不 包括掛名修訂的譯本。偽譯者名使用頻率的排名前 五名分別是:鍾斯(14 本)、鍾文(13 本)、文仲(11 本)、紀德鈞(8 本)、施品山(7 本)。 不同的出版社也可能用一樣的偽譯者名字。署名 「宗侃」的六本偽譯都是新興出版社的,但新興的 「季芳」卻出現在四家出版社。「鍾斯」這個名字也 在遠景、書華、桂冠、錦繡四家出版社共用多次。 姓名被塗改最多次的譯者可能是傅東華,一共有八 本譯作曾以假名出現,書名也常遭到改動。以下這 些譯作都是傅東華的,如表 13: 表 13 來源為傅東華譯作的偽譯本表 偽譯本 實際譯本 啟明編譯所(1960)、「李烈文」(1968,正文)、遠景編輯 部(1978)、「鍾斯」校定(1988,遠景)、書華編輯部(1994) 等至少五種。 傅東華(1929)。《奧德賽》。上海:商務 「凌雲」(1956,旋風)、「曹開元」(1969,五洲)、遠景編 輯部(1979,遠景)、書華編輯部(1986)、「鍾斯」(1994, 桂冠/1999,錦繡)、喜美編輯部(1980)、文國編輯部(1987) 等至少七種。 傅東華(1937)。《猩紅文》。上海:商務 啟明編譯所(1961)、「傅均」(1963,文源)、海燕編輯部 (1968)、「施品山」(1974)、「蘇雪茵」(1974,東海)、「甘 瑚乾」(1976)、無署名(1976,文壇)、遠景編輯部(1978)、 書華編輯部(1976)、「鍾斯」校訂(1988)、「張志瑚」(1990, 遠志)、「鍾文」(1993,錦繡)等至少 12 種。 傅東華(1939)。《吉訶德先生傳》。上海:商務 「傅均」(1957,淡江)、無署名(1975,唯一;1975,世一; 1976,大行;1977,眾文;1977,大方;1977,利大;1978, 新世紀;1980,綜合;1980,莊家;1985,國正;1988,文 國;1989,祥一;1990,世一;1991,雨田;1991,漢風; 1994,大佑)、「傅昌均」(1975,臺灣時代)、遠景編輯部 (1979)、書華編輯部(1986)、「鍾斯」(1987)、「陳美燕」 (1996,文國)、「陳琳秀」(2005,華文網)等至少 23 種。 傅東華(1940)。《飄》。上海:龍門

表 13 來源為傅東華譯作的偽譯本表(續) 偽譯本 實際譯本 「傅均」(1958,大華)一種。 傅東華(1947)。《業障》。上海:龍門 「顧隱」(1955,新興)、「胡適宏」(1971,正文)、遠景編 輯部(1978)等至少三種。[3] 傅東華(1948)。《虎魄》。上海:龍門 「顧隱」(1955,新興)、「顧隱」(1971,正文)兩種。 傅東華(1948)。《慈母淚》。上海:龍門 「鄧欣揚」(1982,遠景)一種。 傅東華(1958)。《伊利亞特》。北京:人民文學 有時同一家出版社還會以不同的譯者假名出版同 一本譯作:如新興 1955 年出版的《高老頭》署名「宗 侃」,1972 年改署「卓儒」,其實兩本都是傅雷 1946 年的譯作。新陸 1959 年出版的《咆哮山莊》署名李 素,1968 年出版的《咆哮山莊》卻改署陶宗惕,而 兩本同為羅塞的《魂歸離恨天》。又如遠景出版社 1978 年的《傲慢與偏見》署名「遠景編輯部」,1987 年六版以後卻改署「鍾斯」為譯者,其實兩本都是 東流的同名譯作。遠景的《分家》也有類似狀況: 初版時署名「遠景編輯部」,1988 年六版時改署「鍾 斯」校訂,1992 年八版時改署「鍾文」翻譯,其實 三個版本是一樣的,都是唐長儒(1941,上海:啟 明)的譯本。 也有時同一家出版社出版的同名譯作,來源卻是 不同的兩本譯作。如遠景 1978 年署名「編輯部」的 《咆哮山莊》,來源是羅塞的《魂歸離恨天》;1983 年出版的《咆哮山莊》,卻是梁實秋的同名譯作。1983 年的譯本雖有如實署名梁實秋譯,但讀者並不知道 1978 年的版本不是梁實秋的作品,以至於香港學者 童元方(1998)誤以為兩個譯本都是梁實秋所譯, 但內文又不同,她猜測梁實秋版本比較早出(1951 年有臺灣商務版),1978 年的版本是經過編輯潤飾。 其實梁實秋的《咆哮山莊》是 1942 年出的,羅塞的 《魂歸離恨天》是 1945 年出的,雖然梁譯的確早於 羅譯,但童元方文章內的譯者與出版時間都有誤。 遠景 1978 年署名「編輯部」的《悲慘世界》只有一 冊,來源是李敬祥的《悲慘世界》(1948,上海:啟 明);1986 年同樣署名「編輯部」的《悲慘世界》 卻有五冊,來源是李丹的同名譯作(1980,北京: 人民文學)。名家出版社 1981 年的《傲慢與偏見》 採用東流譯本,1982 年卻改採王科一版本;書名相 同,也沒有署名譯者,讀者不易發現。凡此種種, 都讓翻譯研究陷阱重重。