個體的友誼網絡認知正確性與其網絡位置之

關聯

The Relationship between Individual’s Cognitive Accuracy

to Friendship Network and Social Network Positions

陳建男

Chien-Nan Chen

陳淑玲

Shu-Ling Chen

吳佳欣

Chia-Hsin Wu

國立東華大學企業管理學系

Department of Business Administration, National Dong Hwa University

(Received September 18, 2013; Final Version May 20, 2014)

摘要:本研究旨在探討個體對於其所處友誼網絡的認知正確性與其本身在真實網絡中之位置的 關係。以某管理學院中的研究所與大學部各一個班級為樣本,實證結果顯示:(1)團體中的成員 在知覺友誼網絡關係時存有系統性的認知偏誤,即有高估自身中心性的傾向;(2)個體對整體網 絡的認知正確性與個體在真實網絡的中心性,包括多數中心性、接近中心性以及 Bonacich 影響 力值,有顯著的正向關係;此外,個體對自身友誼關係的認知正確性與個體在真實網絡的中心 性有顯著的正向關係。本研究延伸的意涵為,在個體存在系統性認知偏誤的情況下,個體若能 清楚掌握組織中的關係分佈狀況,有利於個體有效運用社會資本,因而提高團體中其他人對該 成員的依賴程度,進而獲得支配資源的權力。 關鍵詞:認知正確性、社會網絡、中心性

Abstract: The purpose of this study is to explore the relationship between individuals’ cognitive

accuracy to friendship network and their network positions in the actual social network. It takes students among a MBA and an undergraduate program in a business school as samples. The

本文之通訊作者為陳建男,e-mail:cn_chen@mail.ndhu.edu.tw

作者衷心感謝主編和二位匿名評審在審閱本文時所提供的寶貴意見與協助。

empirical findings show that, (a) the actors in the group usually perceive network relations with self-enhancement; (b) the actors’ global cognitive accuracy is significantly positive related to their centrality in actual network, including degree centrality, closeness centrality, and Bonacich power; (c) the actor’s self cognitive accuracy on its own relationships is significantly positive related to their centrality in actual networks. This study suggests that with the individuals’ systematic cognitive biases, people with high cognitive accuracy might know the relations in the organizations much exactly, so that they would use the social capital efficiently, and enhance the dependency from others. Finally, they would get the power to allocate the resource in friendship networks.

Keywords: Cognitive Accuracy, Social Network, Centrality

1. 緒論

在群體社會中,人與人之間的聯繫皆為「關係」,關係之下隱含的意義為人際間的互動行為, 這些互動行為具有不同功能,可能基於友誼交際,可能基於資訊流通,可能基於行政運作,也 可能基於經濟上的交易行為。對於個體而言,其人際關係網絡可帶來三種獨特的優勢:不公開 的資訊、取得多樣化的技能,以及權力。首先,個體在進行決策時經常必須同時運用公開和不 公開的資訊,但由於公開的資訊容易透過各種管道取得,因此擁有不公開的資訊經常能為個體 帶來明顯的競爭優勢;其次,多元的人脈網絡,有助於更完整或更具創意的發展相關議題,且 當個體將本身的資訊、技能或經驗與不同的人分享,也往往會獲得相應的回報;第三,豐沛的 人脈有助於個體提升自身在組織裡的地位,尤其在扁平化的組織當中,權力將較少由正式的階 層所賦予,反而重新定位在人脈網絡裡頭的核心人物或中介者 (broker) 的角色 (Uzzi and Dunlap, 2005)。當網絡的功能較為正式,例如廠商間的交易關係,或是行政部門之間的資訊傳遞網絡,這 些關係因受到明文規定或是契約規範,單位間的聯繫明確且可清楚定義。但是當網絡的功能不 受制式化的規範,例如友誼網絡、諮詢網絡,這些明顯屬於個人與個人間的關係時,網絡成員 之間的聯繫存在與否可能就會被每個人不一致的認知所影響 (Kilduff and Krackhardt, 1994; Kilduff and Tsai, 2003)。

在社會網絡的研究中,受試者主觀認知的網絡結構與真實客觀網絡之間的差異,構念上稱 之為認知正確性 (cognitive accuracy),長期以來此議題受到廣泛的關注 (e.g., Casciaro, 1998; Kilduff et al., 2008; Krackhardt, 1987, 1990; Kumbasar et al., 1994)。相關研究指出,個體行動者對 社會網絡的認知會對社會網絡的形成產生影響,例如,當個體知覺到其自身在友誼網絡中關係

不平衡時,經常會引起不確定感、不穩定感或緊張感,並採取強烈的反應,以改善不平衡的狀 態 (Freeman, 1992; Kilduff and Tsai, 2003; Krackhardt and Kilduff, 1999)。在認知正確性方面,認 知正確性越高時,即個體越能夠掌握網絡的真實結構,意味著個體能更有效率的獲取所需的資 源或訊息,或使自身位於網絡中的有利地位;而對群體而言,若群體成員的整體網絡認知正確 性越高,意味著成員在遭遇到任務相關的問題時,可迅速的找到合適的人選以協助解決問題, 提高群體的運作效率或創新績效。 然而,過去有關網絡「認知正確性」的詮釋,通常是站在個人對整體網絡的觀點,將「認 知正確性」視為個人對整體網絡真實情況的掌控。較少關注到,「其他人如何看待自己」,或是 「自己如何看待自己」等的認知差異及其影響。本研究認為,個體對於網絡關係的認知,不應 偏重局限於個體對整體網絡的認知,應包括個體對於自身網絡與群體中多數人的認知,甚至對 個人關係的認知等方面。因個體可能對整體網絡的關係並沒有很好的掌握,但對於本身身處個 別關係網絡卻掌握良好,此仍可有效率的運用其身邊的資源。因此,本研究試圖以不同衡量方 式(或意義)的認知正確性,來探討個人在友誼網絡中擔任的角色;除了以個人視角放眼觀察整個 團體結構外,還考量團體中多數人對特定某一個團體成員的認識程度 (Casciaro et al., 1999),或 者個人對於社交情況的自省也是一種網絡結構認知正確性的呈現。 綜合上述,本研究由非正式社會網絡和個體認知正確性的觀點出發,希望做出以下幾點貢 獻:第一、相關研究指出,網絡成員在解讀自我在網絡中的地位時,傾向高估自己在網絡中之 地位的傾向 (Kumbasar et al., 1994),在既有研究的基礎上,本研究欲透過網絡成員的網絡認知 正確性檢視是否亦存在類似高估的傾向;第二、以往在探討團隊成員對網絡認知正確性時,聚 焦個人對整體網絡認知狀況與差異情形?本研究試圖連結不同取向的認知正確性,來探討個人 在友誼網絡中擔任的角色;也就是試圖檢視不同認知正確性的概念,包括「個體對整體網絡認 知正確性」、「整體對個體關係認知正確性」以及「個體對個體關係認知正確性」,進一步擴展網 絡認知正確性之內涵;第三、透過實證資料,檢視個體的認知正確性與各種網絡位置之間的關 係為何。本研究試圖以兩組高等教育不同階段中的班級為研究對象進行上述實證工作。

2. 文獻回顧與假設

本研究旨在探討個體對於非正式社會網絡的認知正確性與個體在該網絡位置之間的關係, 因此,以下將分別針對非正式社會網絡在組織中的功能及影響、認知正確性,以及網絡位置之 意涵與相關實證進行介紹與探討,並提出本研究的主要假設。2.1 非正式社會網絡在組織中的功能及影響

Ghoshal, 1998)。Moran (2005) 針對《財星雜誌》(Fortune) 百大藥廠內 120 位產品經理的研究顯 示,正式組織配置的結構鑲嵌 (structural embeddedness) 有助於管理者完成執行導向的任務;而 非正式結構的關係鑲嵌 (relational embeddedness) 則有助於推動創新型任務 (如產品、管理績效 或是技術方面創新)。

由於個體間存在各式的關係型態,因而有不同的網絡類型。關於組織內部的非正式社會網 絡,較受研究者所關注的,主要為「諮詢網絡」(advice networks) 和「友誼網絡」 (friendship networks) (陳榮德,民 93; Casciaro et al., 1999; Krackhardt, 1990, 1992; Krackhardt and Hanson, 1993)。前者屬於工具性社會網絡 (instrumental networks),係指個人因執行工作上的需求,而與 他人形成的互動關係,屬於一種有目的性的關係網絡。諮詢網絡是當個人於工作上遇到困難時, 諮詢者與被諮詢者之間所形成的關係網絡,網絡中,能被他人諮詢者,通常具有經驗豐富、專 業能力強、擁有決策權、資源分配權等特性,一般而言,諮詢網絡的形成,往往易受到行業特 性或正式組織架構的影響。 友誼網絡則屬於情感性社會網絡 (affective networks),為組織成員間自發性建立的非正式關 係和互動行為。個人建立情感性網絡的目的便是「關係」本身 (陳榮德,民 93)。組織成員由於 會彼此向具友誼關係的同事談及個人私事、生活態度,以及在工作上為紓解壓力而產生的抱怨, 因而與傾聽者之間具有情感上的依賴關係 (Krackhardt, 1992)。就個體而言,情感性網絡的形成, 關乎的是個人的社交能力,對人際交往的處理態度及技巧。 根據個體互動的程度,網絡成員間的關係可分成強連結和弱連結,Krackhardt (1992) 認為, 在組織中強連結指的是個人的友誼關係 (日常生活中的「好朋友」或「熟識的朋友」),強連結 關係的建立,必須經常地互動,並維持高品質的關係,故其建立與維持成本皆很高,且必須長 期培養。出於社會比較和社會支持的目的,人們有一種很強的和那些與自身具有共同特徵的人 聚攏的傾向並形成小群體,小群體裡的成員有趨向平衡的壓力,即群體內個體的朋友也易形成 朋友。相較之下,諮詢網絡則經常屬於弱連結 (可以日常生活中「認識的人」來代表),關係的 建立與維持成本較低,旨在協助個體達到「目的」即可。 組織中的弱連結不僅能在緊密連結的小群體中傳遞重要訊息,更能將分裂的結構加以聯繫, 使集體成員產生有組織的行動。Granovetter (1973) 表示,網絡中的強連結不可能在小群體間發 揮搭橋 (bridge) 的作用,也並非所有的弱連結都能成為橋樑,只有在群體內不存在趨向平衡的 壓力下,弱連結成為橋樑的可能性才更大,但連繫二個群體間的橋必然是弱連結。而發揮橋樑 作用的弱連結,經常是群體間訊息傳遞的關鍵,因此在訊息擴散上極有價值。Granovetter (1973) 的弱連結優勢 (the strength of weak ties) 指出,弱連結相較於強連結有更好的求職效果,弱連結 多的人,可連結到的網絡範圍較廣,因此蒐集到的徵才資訊較多;反之,強連結多的人,往往 會陷在一個個的小群體中,資訊傳遞的範圍小,且經常是重複的資訊。因此,Granovetter (1985)

表示,弱連結提供了人們取得自身所屬的社交圈之外的資訊管道,但強連結對人們的行動提供 了信任的基礎。

相關實證上,McDonald and Westphal (2003) 針對 241 位 CEO 決策過程的研究發現,公司 績效較差的 CEO 在徵詢營運建議時,多半會先尋求熟識友人的意見,這些熟識友人中有些是其 他公司的高階主管,或是與該 CEO 有同樣教育背景的人,且這些友人多數與該 CEO 屬不同公 司。這些 CEO 之所以會諮詢外部友人,除了擔憂同一公司的其他職員造成的競爭危機外,主要 是這些被諮詢的友人身上具有該 CEO 信任或依賴的相似特質,讓該 CEO 認為被諮詢者能夠站 在同一立場給予有力見解;不過這項研究也發現,當這些公司績效較差的 CEO 們向友人徵詢意 見之後,只會讓公司的績效越來越差,可能的原因是這些背景相似的友伴們與該 CEO 的觀點相 似,無法對經營上的困境提出有利的見解,這也暗示了管理者決策的有限理性。 Gibbons (2004) 針對四所公立學校的研究顯示,當學校意欲推廣新的教學方式時,諮詢網 絡的存在會對新概念被接受的程度造成負面影響,不過友誼網絡對傳遞新的教學概念是有助益 的。可能的原因是,諮詢網絡中存在的訊息多半與當下存在的任務環境和規則有關,反映的都 是舊有價值觀,而友誼網絡結構本身不具正式性,作為資訊流通管道的功能更加純粹,因此能 夠加速新訊息的流通。 除了網絡中的訊息流通外,非正式關係網絡也會影響高經濟價值的交易行為。Sorenson and Waguespack (2006) 針對美國電影產業中製片商與經銷商間合作關係的研究指出,美國電影產業 中,無論是製片商或經銷商,交易雙方在面對新片時,多數廠商傾向選擇並嘉惠先前與自身有 交易關係的合作方。針對 5,199 部電影的交易個案,比較「具先前接觸經驗」以及「無先前接觸 經驗」的兩個組別,研究發現,「具先前接觸經驗」的合作案例數量比預期更多之外,經銷商傾 向替具先前接觸經驗的製片商編列更多宣傳預算、規劃更強力的宣傳企劃,以及分配更具吸引 力的檔期;同時,製片商在選擇合作的經銷商時,也傾向選擇已有接觸經驗的廠商。有趣的是, 這些合作案例與票房績效間無正向關係,因此該研究推測,當交易雙方已具聯繫關係時,這些 廠商會將另一方視為自身網絡結構中的一部分,產生一種轉化過的自我肯定 (self-confirming), 進而在審視其預期獲利時高估對方的績效。 由上述研究可看出,在組織間或組織中,無論是新概念導入、績效改進、產品管理或是交 易關係的建立,皆不可忽視非正式社會網絡所帶來的影響,而在這之中亦可了解到,「諮詢網絡」 和「友誼網絡」因其情境與功能不同,會對組織產生不同的影響。本研究中,我們尤其關切友 誼網絡,主要原因為友誼網絡通常是由最基本的人際互動所形成,一般而言,組織中的所有成 員都會是網絡中的一份子,但諮詢網絡的建構往往與個體的工作屬性有關、專業地位有關,組 織中的諮詢網絡未必會涵蓋組織中的所有成員。

2.2 認知正確性

認知正確性 (cognitive accuracy) 係指個體對客觀事實的解讀與客觀事實間的差異程度,認 知正確性越高,個體對客觀事實的解讀與客觀事實間的差異程度就越小。在社會網絡研究中, 認知正確性的概念最早由 Krackhardt (1987) 所提出,意指團體中的個別成員對整體網絡連結估 計的準確程度,亦可代表個人對組織內部訊息流動的掌握程度 (Lincoln and Miller, 1979)。過去 研究顯示,對於同一網絡結構,個體可能會有明顯不同的認知 (Kilduff and Krackhardt, 1994; Kumbasar et al., 1994),此外,對相關社會網絡有更精確認知的人,常常會被其他成員視為更具 影響力的人 (Krackhardt, 1990)。 Krackhardt (1990) 針對一科技公司內人員的研究顯示,受試者對於公司內部諮詢網絡 (advice network) 分佈情形的認知正確性越高,越能夠在團體內掌握權力。這表示,當受試者清 楚諮詢網絡分佈狀況時,可以節省嘗試錯誤消耗的時間成本與資源,有效率的找到正確人選協 助他進行工作任務。另外此研究也發現,對於內部諮詢網絡的認知正確性與該成員在職場中的 正式位階有正向相關,由於諮詢網絡中流動的資訊多半偏向職場任務,有較高的正式性質,此 發現也間接暗示團體成員在網絡中的位置與認知正確性間有某種關係存在。Casciaro et al. (1999) 便發現,在友誼網絡中,當個體在團體中擁有的向內連結 (indegree) 越多,則對該成員瞭解友 誼網絡的分佈情形有正向助益。而 Freeman and Romney (1987) 則認為,位居網絡中心位置或是 重要資訊傳遞角色的團體成員,在揭露整體網絡交際情況時,更有可能貼近真實結構。 與認知正確性相關的研究中,Kumbasar et al. (1994) 的研究顯示,個體常會系統性地高估 自己在社會網絡中的連結數量,以及自身在網絡中的中心性。在一針對電腦製造廠設計部門的 研究中,Kumbasar et al. (1994) 發現,團體內的多數成員皆認為自己在組織的影響力排名中名列 前茅,且在估計自己於網絡中的對內連結與對外連結數量時,皆有約 40%的團體成員認為自己 的連結數量排名第一;另外在進一步估計個人的網絡中心性 (centrality) 時,有 52%的成員認為 自 己 在 接 近 中 心 性 (closeness) 排 名 中 為 第 一 , 有 36% 的 成 員 認 為 自 己 的 中 介 中 心 性 (betweenness) 排名為第一。 受限於當時網絡分析工具的發展,Kumbasar et al. (1994) 為了呈現個體知覺社會網絡關係 的系統性認知偏誤,採用多元尺度分析法中的對應分析 (correspondence analysis) 技巧以在二元 尺度的空間上,呈現個體在個體知覺網絡中的位置與其他網絡成員所認知的該個體的位置 (平均 數)之間的歐氏幾何距離 (Euclidean distance),並非是將個體所知覺的社會網絡與由連結兩端的 成員共同認可所形成的「真實網絡」進行相關分析。且 Kumbasar et al. (1994) 是以個體在個體 知覺網絡中的位置中心性的數值排序 (ranking) 來說明個體自我高估個體網絡中心性的傾向,並 沒有衡量各個個體「高估的程度」,及其所產生的影響。而這正是本研究想要進一步探討之處。 晚近,Kilduff et al. (2008) 的研究指出,個體對於真實網絡的認知之所以與客觀的真實網絡

存在差異,有部分原因是受到個體認知基模 (schema) 的影響。該研究檢驗了四個組織中 166 位 成員的認知網絡,發現,成員認知的友誼網絡中,小世界 (small world) 的數量比起真實網絡要 來得更多,且在認知的友誼網絡中,核心人物受歡迎程度要比真實網絡更高、中介者的數量也 比真實網絡更多;他們認為可能的原因是,人們在認知網絡關係時會不知不覺地套用基模,基 模會強化某些在人們產生認知時意識到的一些較明顯的特質,比方說核心人物、中介者、或是 小團體間的區隔。認知基模的存在會促使人們形成某些被強化的「刻板印象」,但基模的存在同 時也讓人們更方便記憶訊息、節省大腦運用資源。 而在個體對整體網絡的認知之外,Casciaro et al. (1999) 亦提出網絡成員對於個體關係的認 知正確性的概念。他們將前者稱為整體認知正確性 (global cognitive accuracy),將後者稱為局部 認知正確性 (local cognitive accuracy)。局部認知正確性的意義為,團體中多數人對特定單一成員 個別社會網絡的認知正確程度。他們的研究發現,組織成員的正向情感 (positive affect) 會對其 在諮詢網絡中的局部認知正確性有負向關係,換言之,周遭的人對於樂觀形象、態度積極的成 員,可能會接收到一些不確實的訊息,高估此人在諮詢網絡中能夠運用的關係數量。在另一研 究中,Casciaro (1998) 發現,局部認知正確性與個人友誼交際的需求程度間也有正向關係,當 團體中的成員對友誼關係的需求越強烈,會經常主動參與團體活動,因此在團體中會被較多成 員所熟識。 回顧既有文獻,我們發現,要了解個體對社會結構的認知正確性,資料蒐集上必須由受試 者逐一去回憶網絡中兩兩成員間的對偶關係,受試者在填答時得花相當的時間逐一思考各個對 偶關係,且盡可能地需要整體網絡成員的配合,成員中未配合填答者的比例越高,則研究結果 的信度越會受到嚴重影響。由於資料蒐集上有其難度,所以有關認知社會結構 (cognitive social structure, CSS) 的研究並不多,且多半以成員數較少的組織或單位來進行實證。然而,過去文獻 多半著重於個體對整體社會結構的認知正確性 (Kilduff and Krackhardt, 1994; Kilduff et al., 2008; Krackhardt, 1990; Kumbasar et al., 1994),較少探討團體成員對個別成員關係的認知正確性 (即 Casciaro et al. (1999) 所稱的局部認知正確性),以及個體成員對自身關係的認知正確程度。本研 究認為,關於個體對社會結構的認知,可以從不同的取向來賦予其意義,網絡認知正確性的概 念,可不只狹隘地包括「個體對整體網絡認知正確性」,尚有不同衡量方式的認知正確性,延續 此一系列研究,本研究試圖擴展網絡認知正確性之意涵,包括「整體對個體關係認知正確性」 以及「個體對個體關係認知正確性」,並檢視各種認知正確性與個體網絡位置之關係,以提供更 完整與不同面向的認知正確性概念。

2.3 網絡位置-中心性

在社會網絡的研究中,針對整體社會網絡進行研究時的首要問題是:群體中的每一個個人占據團體中怎樣的結構位置?社會網絡分析中的一項重要目的,即利用個人在群體中所占據的 位置去預測個體的行為,就如同心理學家偏好利用個體人格特質或態度之類的變項來做解釋, 社會學家偏好利用個體的社會經濟屬性的變項來做解釋 (羅家德,民 98)。 就社會資本的觀點,個體的社會資本為個人能從其關係連帶中所得到資源。關係連帶如何 得到資源取決於資源從哪裡來,其次還要評估這樣的關係是否很強、很穩定,能夠真正得到這 個資源。Bourdieu (1986) 指出,個人擁有社會資本的多寡取決於二項因素:一是行動者可以有 效地加以運用的聯繫網絡的規模大小,二是網絡中每個成員以自己的權力所占有的資源的多 少。 因此,有關個體社會網絡的研究,一般是以網絡位置所伴隨的資源來作探討。而在探討網 絡位置本身伴隨而來的資源時,中心位置 (central positions) 與中介位置 (go-between positions) 是最為重要的兩類角色。當一團體成員在網絡中的位置越接近中心,就有越大的可能性能夠與 團體中其他成員存在品質較佳或是頻率較高的聯繫關係。中心位置所傳遞的可能是正式權力, 也可能是非正式的社會影響力 (Brass and Burkhardt, 1992),因此中心位置也常被作為測量聲望和 權力的指標 (Wasserman and Faust, 1994),由中心位置本身伴隨的資源,經常能讓位居其中的成 員更好的控制外部環境、降低不確定性。而當一團體成員在網絡中位居中介位置,他則可以掌 握團體中訊息的流動與知識的傳播 (Nahapiet and Ghoshal, 1998),並且即時獲得重要的訊息與知 識。

Krackhardt (1992) 在其研究中發現,個體若能在友誼網絡中擁有好的結構位置,代表這個 人與團體中較多人建立情感支持的關係,這類關係可以帶來的資源即影響力 (Krackhardt and Brass, 1994; Krackhardt and Hanson, 1993)。在友誼網絡中,相對於邊緣者,一個被許多人都認可 的中心人物,往往擁有非正式權力。從個體社會資本的角度來看,當該個體被越多人視為情感 依賴的對象,他對他人的影響力也越大,動員能力就越強,這便是 Krackhardt (1992) 倡議的「強 連結優勢」的內涵。另一方面,位於友誼網絡中心位置的個體,即內向中心性高的人,則較易 獲得更多的情感支持。

此外,由於網絡居中度高的行動者因與團體中其他人接觸的機會較頻繁,也會增加其自我 認同感。Flynn and Wiltermuth (2010) 針對食品製造商公司內行銷部門員工的研究便顯示,當受 試者被詢問到關於倫理道德議題的看法時,網絡居中度會正向影響行動者對取得團體中其他人 認同的高估程度,也就是說,這些團體中的中介者,會自信地認為其他人贊同自己的意見,即 使在真實狀況中並非如此。

而有關中介位置的研究,Liu and Ipe (2010) 的研究顯示,一個位居橋樑位置的成員,有可 能在人際互動上扮演較為主動的角色,在其針對銀行職員的研究中,個人在網絡的中間性與人 際間的組織公民行為 (interpersonal citizenship behavior, ICB) 有高度的相關,這也意味著,網絡

中的位置可在某種程度上表現出個人行為特質。

2.4 本研究主張和研究假設

由於認知存在於個體的頭腦之中,因此無法觀察且因人而異。有關認知的研究,屬於心理 學領域,而網絡研究則經常與社會學和人類學相關聯。「認知網絡觀點」的相關研究試圖融合 這二方面並進行相關問題的探討。Kilduff and Tsai (2003) 認為,「從認知角度研究網絡的好處 在於,它使我們認識到,若對於個體認知有較好的了解會有助於我們理解網絡的起源與形成的 過程。尤其,我們需要研究個體對社會結構的感知是如何促進或阻礙他們建構這樣的結構。」 因認知乃是屬於個體的心理特質或一項心智能力,我們假定個體是根據其所認知的社會 (網絡結構) 來決定互動的對象或互動方式,個體間的互動進而演化出我們所觀察到的真實網 絡。 首先,在個體對社會網絡結構的認知形成方面,由於當個體在知覺其所處的社會結構時, 主要是採取自我中心的視角 (egocentric view),意指個體是從自身的觀點來組織他們的社會世界, 因此,其會認為在朋友中更為接近網絡中心,且有較高的連結密度,造成個體所認知的社會網 絡結構與客觀真實的社會網絡結構有所偏誤 (Kumbasar et al., 1994),且經常出現高估的傾向。 此外,根據自利偏差 (self-serving bias) 的歸因偏誤,個體傾向將積極的結果歸因為內在因素, 如成績好是因為自己努力;將消極的結果歸因為外在因素 (Campbell and Sedikides, 1999),如成 績差是因為老師要求高,此種為自己生活中的成功事件或積極結果負責的傾向,以及逃避為生 活中的失敗事件或消極結果負責的傾向,會提高個體的自我價值感,也可能造成產生個體高估 其在社會網絡中的中心性的傾向。因此,相較於真實網絡,在個體知覺下,個體傾向於在其認 知網絡中佔據中心位置,我們嘗試發展以下假設: H1: 個體在其認知網絡與真實網絡中的網絡中心性有顯著差異,個體有高估自我中心性的傾 向。 其次,由上述文獻可知,網絡的中心位置伴隨著許多網絡利益,如獲取不公開的資訊、取 得多樣化的技能,以及權力 (Uzzi and Dunlap, 2005);獲得較多的情感支持與認同 (Flynn and Wiltermuth, 2010; Krackhardt and Brass, 1994);控制團體中訊息的流動與知識的傳播 (Nahapiet and Ghoshal, 1998),我們認為,這些利益可視為是驅策個體採取行動以佔據中心位置的激勵因子, 或許也是個體之所以傾向高估其網絡中心性的原因。 本研究認為,具有認清結構事實能力的人,即網絡認知正確性高的個體,較有可能坐落在 網絡的中心位置。個人知曉真實網絡結構的程度越高,意味著,他可以有效運用網絡資源的機 會越高,也可能因此增加他人對該成員的依賴性,Freeman et al. (1988) 將這樣的能力視為「社 交智能」(social intelligence)。在既有的理論與相關研究不多的情況下,我們將本研究定位為一

探索性的研究,聚焦於在非正式社會網絡中扮演重要功能的友誼網絡,試圖檢視不同網絡認知 正確性的概念,包括「個體對整體網絡認知正確性」、「整體對個體關係認知正確性」以及「個 體對個體關係認知正確性」,與各種個體網絡位置之間的關係。因此,我們認為,個體在網絡效 益的激勵下,以及個體的網絡認知正確性所衍伸的個體關係使用效率,本研究嘗試發展以下假 設: H2: 個體的網絡認知正確性 (包括:個體對整體網絡認知正確性、整體對個體關係認知正確性、 個體對個體關係認知正確性) 對於個體的網絡中心性有正向影響。 我們不否認中心性亦有可能影響網絡認知正確性,但我們以為,這需視網絡的型態而定, 例如,在正式的組織結構中,工作流的網絡或資訊流的網絡,因職位功能上的需要,該型態的 網絡中心性或許便有助於提高個體的網絡認知正確性。但本研究所探討的為非正式的友誼網絡, 其關係的形成並非是受到正式的制度性因素所規定,而是基於個體間情感上的需要所形成,因 此,本研究中,我們假定個體的網絡認知正確性會影響其在真實網絡裡的中心性。

3. 研究設計

3.1 樣本與資料蒐集

本研究以班級為單位,分別針對某一管理學院大一及研究所一年級第二學期之班級各一班 之同學為樣本。雖然為學生樣本,但由於所欲檢視的友誼關係,其關係本身主要是個體自然互 動所形成,較不受組織型態或任務屬性所影響,且網絡的範圍也較易有明確的界定。此外,選 擇大一及研究所一年級的學生為樣本主要原因為,學生入學前通常彼此間並無任何關係存在, 既有的網絡結構乃學生經過一學期的社會互動後所形成。相對於企業樣本,成員進入組織的時 點不同,事實上,進入的時點的確會影響友誼的形成,相較於以其他型態的企業單位樣本,例 如資深成員和資淺成員之間,或與新進成員之間,其各有其慣性阻礙友誼關係形成。本研究選 擇入學滿一學期之學生樣本,可避免受組織成員因進入先後順序干擾所產生結果的偏誤。因此, 本研究選擇以班級學生做為研究樣本,符合學者所強調的「樣本攸關性」(sample relevance) (Gibbons, 2004; Sackett and Larson, 1990)。我們請班上同學填寫認知社會結構 (cognitive social structure, CSS) 之問卷 (Krackhardt, 1987),由於此份問卷必須為記名問卷,且需要全體成員的配合,方能建構出組織內的真實網絡。 因此,在填答前研究者需向受試者說明問卷之用途,並告知受試者涉及個人隱私的分析結果絕 不外露他人。由於受試者在填寫此問卷時,除了自身的關係外,還必須在腦海裡回想其他兩兩 組織成員之間的關係。以 30 人的網絡規模來說,扣除自己本身的關係,受試者必須回想 870 種 關係型態的存在與否。過去的研究,包括 Casciaro et al. (1999)、Kilduff and Krackhardt (1994)、

Kilduff et al. (2008)、Krackhardt (1987, 1990)、Kumbasar et al. (1994) 等,所使用的問卷都是一頁 一個網絡成員的名字,並提供網絡成員的清單由受試者逐一回想各種關係的有或無,所以只以 一個題項來衡量一種關係的連結。 本研究將問卷設計成矩陣形式,要求受試者回答:「課後或假日 ○○○ 同學常和班上哪些人 一起活動 (如分享情感與訊息等)?」,受試者必須逐一回憶班上每一位同學與其他人是否經常往 來。當受試者認為量表上的成員與另一人之間有經常性互動時,在矩陣上此二人交錯的空格內 以 1 作為標記;無經常性互動,則以 0 作為標記。由於 A 受試者可能認知到 B 將 C 視為好友, 同時也可能認知到 C 未將 B 視為好友。因此,每位同學所填寫的認知社會結構未必會是一對稱 的矩陣。本研究的施測對象,研究所的班級規模為 39 人,大學部為 50 人,研究所回收樣本 38 份,大學部回收樣本 49 份;在逐一檢視每份問卷並剔除無效問卷後,本研究採用的分析樣本為, 研究所 34 份,大學部 36 份。

3.2 變數衡量

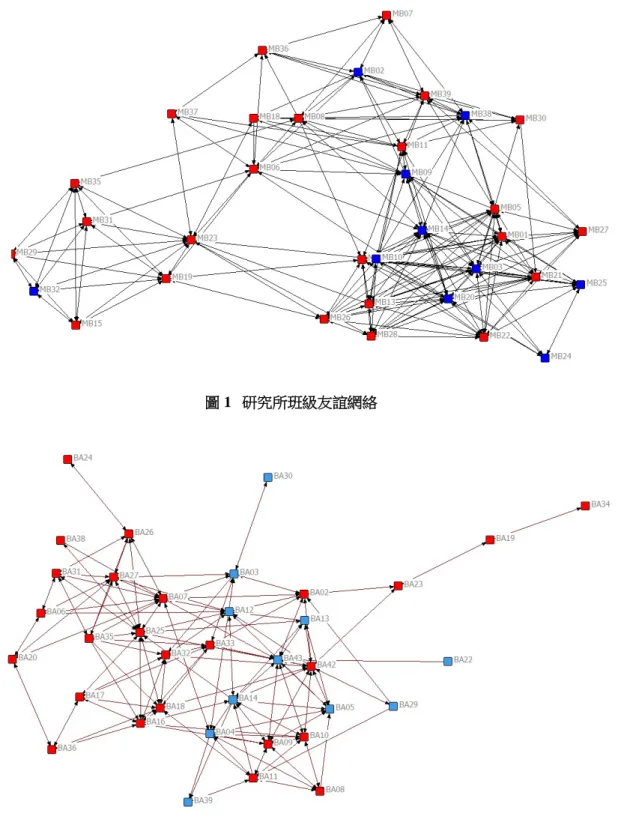

3.2.1 依變數:中心性 本研究的依變數為個體在真實網絡當中的位置 (中心性),分別包括代表中心位置的多數中 心性 (degree centrality)、接近中心性 (closeness centrality)、Bonacich 影響力值 (Bonacich power index)、以及代表中介位置的中介中心性 (betweenness centrality)。以下依序說明真實網絡的建構 以及各個中心性的意涵及衡量方式。 3.2.1.1 真實網絡 (actual network) 逐一檢視樣本中個體所填寫的認知網絡,若網絡中該單向連結由連結兩端的成員共同認可, 則我們視為該關係存在。若團體中,成員 A 認為自己對成員 B 發送連結,且成員 B 也認為成員 A 向自己發送連結,此時 A 對 B 的單方向連結關係才能夠被確認。若只有成員 A 認為自己對成 員 B 發送連結,但成員 B 不認為成員 A 與自己有此關係;或是只有成員 B 私自認為成員 A 向 自己發送連結,但成員 A 不認為有此關係,此兩種情況皆視為不被連結兩端的成員共同認可。 據此,我們便可建構出二個班級的真實網絡。 圖 1 和圖 2 分別為研究所和大學部班級的真實網絡結構。由圖中可觀察到,研究所的班級 網絡相較於大學部有較多的連結數量,顯示在研究所的班級中,同學間的互動較多;而大學部 的班級網絡中,有少數成員只有一、二個友誼連結關係。此可能與班級的規模有關,在較小的 網絡中,成員間接觸的頻率較高,有較多互動的機會,進而形成友誼關係;反之,在較大的網 絡中,兩兩成員間接觸的頻率較低,較少友誼關係的形成。且相同的性別成員(紅色為女性,藍 色為男性)具有類聚的傾向,易形成友誼關係。

圖 1 研究所班級友誼網絡

3.2.1.2 多數中心性 (degree centrality) 多數中心性指的是團體中特定成員與其他成員相連的連結數量,但為了考量各團體組成規 模不一,通常會將連結總數除以該團體中最大可能的連結數 (Freeman, 1979)。多數中心性的運 算公式如下:

∑

= = = N 1 j ij i i D(n) d(n ) Z C (1) ) n ( d i 為第 i 個網絡成員的多數中心性,Zij為 0 或 1,代表網絡成員 j 是否認為與網絡成員 i 有關係。此指標受網絡成員數 N 多寡的影響,極大值為 N-1,因此不同網絡可用 N-1 來標準化, 以進行比較: 1 N ) n ( d ) n ( C i i t D = − (2) 3.2.1.3 接近中心性 (closeness centrality) 以網絡距離為概念來計算團體中特定成員接近中心的程度,與團體中其他成員距離越近者 則接近中心性越高,與其他成員距離越遠者則接近中心性越低。接近中心性運算公式如下:( )

=∑

N= 1 j i j i Cn 1 d(nn )C

(3) 其中 d(ni, nj)為兩點之間最短路徑的長度,∑

= N 1 j d(ni,nj)意為將 ni與所有其他人的距離加總, 極大值為 1 ) 1 N ( − − 發生在所有人與 ni都相鄰時;極小值接近於零。由於這個指標決定於網絡中 的人數,因此需要通過標準化才能作跨網絡的比較:( )

= − ∑N= 1 j 1 j i t c n (N 1) d(n ,n ) C (4)3.2.1.4 Bonacich 影響力值 (Bonacich power index)

Bonacich 在 1987 年提出影響力中心性的指標,他指出,中心性與影響力的計算並非單單考 慮網絡成員週邊的連結,還必須考慮與週邊連結對象以外的與其他成員連結的關係 (Bonacich, 1987)。換言之,個別網絡成員的影響力中心性的計算來自於該成員的直接連結關係與間接連結 關係。舉例來說,假設要評估網絡成員 i 的影響力,除了要考慮該成員第一層的連結關係,還必 須考慮第一層連結成員的所有連結關係,而第一層的連結關係,又受網絡成員 i 的第二層連結關 係所影響。如此一來,網絡成員 i 的影響力的計算,考慮了所有可連結到的對象及他們的連結關 係。根據該指標的概念,如果網絡成員 i 能影響很多其他成員,或是能影響一個「能夠影響很多 其他成員」的成員,則該成員具有較高的影響力。Bonacich 影響力值的計算方式如下:

(

)

N(

)

ij 1 j j i i BN(n) C , C R C = α β =∑

= α+β (5) 其中,Rij為網絡矩陣,表達網絡成員之間的連結關係,α 為與鄰近點之連線數,而 β 為「衰 減因子 (attenuation factor)」,反映了成員 i 連結對象的中間度權重。 3.2.1.5 中介中心性 (betweenness centrality) 意指網絡中某一結點與其他各點之間相間隔的程度,表示一個點在多大程度上是圖中其他 點的「中介」,也就是一個人作為溝通媒介者的能力,這個點佔據了團體中其他兩人最具效率溝 通方式上的重要位置,當這個行動者拒絕替連結兩端的成員當溝通媒介時,這兩人就無法溝通。 本研究採用 Freeman (1979) 提出的 Freeman 居中度,運算公式如下:∑

< = k j jk i jk BT g (n)/g C (6) 其中 gjk表示社會網絡中點 j 與點 k 之間存在的短程路徑數,兩點之間每一路徑被選為溝通 路徑的機率皆平等為1gjk;而gjk(ni)表示通過行動者 ni的兩個行動者(j 與 k)之間的所有短程路 徑數。此公式意指行動者 ni的居中度為gjk(ni) gjk機率之總和。 而為了能夠比較兩不同樣本群體內所有成員的居中度,本研究採用相對網絡中介中心性, 即為上述中心性的絕對式除以團體內網絡最大可能連結數,相對中介中心性之計算公式如下, 其中 N 為團體內的成員數量:[

(N 1)(N 2)/2]

C CtBT = BT − − (7) 3.2.2 自變數:認知正確性 相較於真實網絡,個別成員所填寫的認知社會結構,即該成員的認知網絡。我們可以利用 各個成員的認知網絡,計算得出各成員在自我認知網絡的中心性,亦可從各個成員的認知網絡 與真實網絡的比對中,獲得個體的認知正確性程度。本研究以三個指標來衡量個體的認知正確 性,分別為「個體對整體網絡認知正確性」、「整體對個體關係認知正確性」以及「個體對個體 關係認知正確性」,依序說明如下。 3.2.2.1 個體對整體網絡認知正確性 認知正確性 (cognitive accuracy) 為受試者自我認知的社會網絡與真實網絡之間的差距。本 研究依據 Krackhardt (1990) 提出的概念作為運算「個體對整體網絡的認知正確性」以及「整體 對個體關係的認知正確性」的基礎;在計算認知正確性的公式之前,先定義連結於網絡中存在 的基準:Rkij =

{

1 R 1 k i k j;}

j k i k 0 R 0 ijk ijk ≠ ≠ = ≠ ≠ = 且 且 若 且 且 若 (8) 此式意為,在受試者 k 呈報的整體社會網絡中,若 k 認為另兩位團體成員 i 與 j 有交際情形, 在 k 的網絡矩陣中,此連結值定義為 1;若 k 認為成員 i 與 j 無交際情形,在 k 的網絡矩陣中, 此連結值定義為 0。但因為受試者 k 並非成員 i 或成員 j 本人,k 呈報的連結有可能會與真實狀 況不同,因此,在 k 個人呈報的整體社會網絡 Rkij與真實網絡 R*i,j中,可能的四種差異情境如下 方圖 3 所示。 當受試者 k 認為成員 i 與成員 j 無交際情況,且事實上 i 與 j 的確無交際情況時,此情境定 義為 a;當受試者 k 認為成員 i 與成員 j 無交際情況,但事實上 i 與 j 有交際情況,此情境定義為 b;當受試者 k 認為成員 i 與成員 j 有交際情況,但事實上 i 與 j 無交際情況,此情境定義為 c; 當受試者 k 認為成員 i 與成員 j 有交際情況,且事實上 i 與 j 的確有交際情況,此情境定義為 d。 在以上定義下,運算認知正確性的公式為: 受試者 k 的認知正確性 = ) d c )( b a )( d b )( c a ( bc ad + + + + − (9) 舉例來說,若網絡中有 5 個網絡成員,分別為 A、B、C、D、E,受試者為 A,在其認知 其他 4 人的關係中,共有 12 種可能的單向關係,其認為 B 分別和 C 與 D 有相互認可的雙向交 際情況,和 E 無交際情況;C、D、E 之間亦無任何交際情況,但實際上,B 分別和 D 與 E 有相 互認可的雙向交際情況,和 C 無交際情況;C、D、E 之間亦無任何交際情況,則這 12 種可能 的關係與受試者 A 的認知情形的比對結果如圖 4,其中有 8 個是認知正確的,4 個是認知錯誤的: 帶入公式(9),受試者 A 的認知正確性 = ) 2 2 )( 2 6 )( 2 2 )( 2 6 ( 2 2 2 6 + + + + × − × = 0.25。 R*i,j 0 1 Rkij 0 a b 1 c d 圖 3 認知網絡與真實網絡之比對情境R*i,j 0 1 RAij 0 6 2 1 2 2 圖 4 受試者 A 的認知網絡與真實網絡之比對情境 3.2.2.2 整體對個體關係認知正確性 此變數的計算公式與前述「個體對整體網絡認知正確性」相同,差別在於此變數在計算個 別成員在真實網絡中的自我中心網絡 (ego-centered network) 與共識網絡 (consensus network) 中個體的自我中心網絡的差異程度。其中,共識網絡係根據若該關係獲一定比例的成員所認定, 該關係便存在。該條件比例越低,則所建構的網絡密度越高,因為各個對偶關係被視為有關係 的條件容易通過;反之,則所建構的網絡密度越低。本研究利用真實網絡的網絡密度為參考, 在真實網絡與共識網絡二者密度大致相同的情形下,我們將條件比例設定為 45%1,若該對偶關 係被 45%以上的團體成員所認知,我們便視為該關係存在,如此建構而得群體的共識網絡。接 著,我們再藉由上述認知正確性的公式計算每一成員的整體對個體關係的認知正確性,即團體 中多數人對於某一成員真實交友情況的瞭解程度,為前述文獻中所提的局部認知正確性 (local cognitive accuracy) (Casciaro et al., 1999)。此數值越高,表示該個體所認知的自我中心網絡,與 團體中多數人所認知的該個體的自我中心社會網絡越一致;反之,則該個體的自我中心社會網 絡越不被多數其他成員所正確認知。 1 各種條件比例下,成員所認定的共識網絡之連結情形如下附表 1 所示,由附表 1 可觀察到,當認定的條 件比例越低,則連結數量越多,網絡密度越高;反之,則連結數量越少,密度越低。根據附表 1,考量 分析過程的一致性,本研究以 45%以上的團體成員所認知的關係連結作為本研究的共識網絡。而由下表 也可概知,大學部的團體成員對關係連結的共識性較低。 附表 1 成員共識條件比例與網絡連結數量 變數 條件比例 研究所 大學部 連結數量 網絡密度 連結數量 網絡密度 真實網絡 N.A. 343 0.306 214 0.170 共識網絡 50% 290 0.258 164 0.130 45% 344 0.308 183 0.145 40% 387 0.345 203 0.161

3.2.2.3 個體對個體關係認知正確性 有鑒於網絡中心位置主要著重在個體的向內連結上,因此本研究計算「個體對個體關係認 知正確性」的方式為,個體在真實網絡中的向內連結數除以個體在認知網絡中自我揭露的向內 連結數量。數值越高,表示個體所認知的自我友誼關係其真實存在的比例越高;反之則越低。 3.2.3 控制變數 在檢視個體的認知正確性與網絡位置之關係的過程中,參考過去文獻,我們亦控制個體的 性別 (1=男, 0=女)、年齡、以及個人認知的網絡密度 (Kilduff et al., 2008; Krackhardt, 1990; Krackhardt and Kilduff, 1994)。其中,年齡的部分反映的是個體的心智和社會歷練的差異,在大 學部的樣本中或許差異不大,但研究所的樣本會有較大的差異,因此本研究仍加以控制;而之 所以控制個人認知的網絡密度的原因為,有些個體對於關係的敏感度較高,認知到他人之間存 在的關係數量較多;反之,認知到的關係數量較少,因此,我們以此來控制個體對於整體網絡 連結的認知敏感程度。 網絡密度的運算公式如下: ) 1 g ( g ) n ( C g 1 i D i

C

=

∑

= − , (10) 意為所有度數的加總數值除以所有可能存在的關係。3.3 分析方法

本研究利用社會網絡分析軟體 UCINET 對所蒐集的認知社會結構資料進行相關網絡變數的 計算,並針對個人的認知網絡與真實網絡的比較分析。首先,將針對各個變數進行敘述統計與 相關分析,接著則是樣本特性的描述,藉以觀察不同樣本間、以及認知網絡與真實網絡間的差 異;其次,利用平均數差異 t 檢定,觀察本研究的主要依變數 (網絡位置) 在個體的認知網絡與 真實網絡間是否有顯著差異,以了解個體的認知是否存在系統性的偏誤,即個體是否 (自我感覺 良好) 有高估自我網絡地位的傾向 (H1);最後則利用迴歸分析,針對本研究的 H2 進行驗證。4. 研究結果

4.1 樣本特性

表 1 為各個變數的敘述統計和相關分析的結果。在平均數方面,研究所的平均年齡為 24.26 歲,大學部的平均年齡為 19.47 歲。而由相關分析可看出,三個代表中心位置的依變數,包括 Bonacich 影響力值、接近中心性、多數中心性雖然在概念上和衡量方式上有所差異,但彼此間表 1 敘述統計與相關分析 變 數 M S.D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 研究所樣本 1.多數中心性 0.31 0.11 2.接近中心性 0.51 0.07 0.82** 3. Bonacich 影響力 5.51 1.95 0.94** 0.79** 4.中介中心性 0.03 0.03 0.31 0.67** 0.35* 5.個體對整體網絡 0.59 0.07 -0.03 -0.12 -0.09 0.03 6.整體對個體關係 0.68 0.16 -0.22 -0.29 -0.16 -0.02 0.41* 7.個體對個體關係 0.81 0.14 -0.08 -0.16 -0.11 -0.05 0.45** 0.57** 8.年齡 24.26 1.33 0.01 0.01 0.01 -0.15 -0.39* 0.01 -0.11 9.性別 0.30 0.46 0.35* 0.55** 0.33 0.36* -0.31 -0.14 -0.17 0.31 10.認知網絡密度 0.32 0.13 0.49** 0.43* 0.54** 0.08 -0.59** -0.33 -0.58** 0.26 0.18 大學部樣本 1.多數中心性 0.17 0.07 2.接近中心性 0.42 0.07 0.84** 3. Bonacich 影響力 5.56 2.30 0.92** 0.91** 4.中介中心性 0.04 0.05 0.78** 0.72** 0.76** 5.個體對整體網絡 0.55 0.07 0.47** 0.46** 0.56** 0.28 6.整體對個體關係 0.66 0.14 -0.23 -0.22 -0.19 -0.20 0.03 7.個體對個體關係 0.70 0.24 0.20 0.07 0.23 0.10 0.12 0.37* 8.年齡 19.47 0.56 0.09 -0.07 0.03 0.07 -0.19 -0.02 0.31 9.性別 0.31 0.47 0.08 0.19 0.03 -0.03 -0.31 -0.18 -0.22 0.09 10.認知網絡密度 0.17 0.06 0.41* 0.35* 0.35* 0.30 0.27 -0.38* -0.55* -0.25 -0.01 註:1.** 表示 p<.01;* p<.05 2.研究所樣本 n=34,大學部樣本 n=36 存在高度相關,而代表中介位置的中介中心性,則與另外三個指標的相關係數略低。另外,本 研究所關注三個認知正確性的衡量指標,彼此間的相關水準則在低度相關到中度相關之間,此 表示,不同的認知正確性概念,在用以代表個體的網絡認知正確性時,是有所區別的。而在所 有迴歸模型當中,各個自變數的 VIF 值皆小於 4,變數間並不具顯著的共線性問題。 表 2 呈現研究所與大學部兩組樣本的基本相關特性。在認知正確性方面,可看出研究所樣 本的認知正確性高於大學部樣本,其中女性樣本的認知正確性皆高於男性樣本,而兩組樣本的 整體對個體關係的認知正確性皆高於個體對整體網絡的認知正確性。我們認為,研究所樣本的 認知正確性高於大學部樣本,可能的原因為網絡的規模所致,由於研究所班級的規模小 (39 人), 網絡成員兩兩間的互動機會較高,個體較容易正確的知覺成員間的友誼關係;反之,大學部班 級的規模大 (50 人),網絡成員兩兩間的互動機會較少,個體較不容易正確的知覺成員間的友誼

表 2 樣本描述 變 數 研究所 大學部 男 (n=10) 女 (n=24) 男 (n=11) 女 (n=25) 認知正確性 個體對整體網絡 0.56 0.60 0.52 0.57 整體對個體關係 0.64 0.69 0.62 0.68 向外連結 個體認知網絡 16.10 12.67 8.09 9.44 整體真實網絡 11.40 9.54 5.27 6.24 向內連結 個體認知網絡 15.20 12.21 8.64 8.96 整體真實網絡 11.00 9.71 5.55 6.12 網絡規模 11.90 10.29 6.45 6.84 網絡密度 個體認知網絡 0.36 0.31 0.17 0.17 整體真實網絡 0.64 0.62 0.41 0.46 關係。在性別差異方面,女性樣本的認知正確性高於男性,可能的原因為,女性對於人際間的 互動較為敏銳,因此相較於男性,較容易正確的知覺成員間的友誼關係。至於整體對個體關係 的認知正確性高於個體對整體網絡的認知正確性,我們認為,由於整體對個體關係的認知正確 性係根據成員間的共識網絡與個體的認知網絡進行認知正確性的計算,在本研究中,若網絡成 員中約半數以上的網絡成員同意某兩個網絡成員間的關係存在,便視為是共識網絡中的一個連 結,而個體對整體網絡的認知正確性,係根據成員間的真實網絡與個體的認知網絡進行認知正 確性的計算,而真實網絡是兩兩網絡成員同意彼此的關係所建構而成。自然,相較於個體去辨 識其他兩兩網絡成員間的關係,個體的認知較易與集體的共識相近。 在網絡規模方面,研究所樣本的個人網絡規模皆大於大學部樣本的個人網絡規模,顯示研 究所成員在團體中的交際情況比起大學部成員在團體中的交際情況更為熱絡。至於兩組樣本在 向外連結 (個體的朋友數量) 與向內連結(將個體視為朋友的數量)方面,皆呈現個人網絡數值高 於整體網絡數值,顯示個體對於自身連結程度的估計高於團體中其他人對此特定個體之連結程 度的估計,此情形同時也隱含個體認知的系統性偏誤 (Kumbasar et al., 1994)。而在網絡密度方 面,由於認知偏誤的特性,個人能夠確認的連結數量普遍低於經過交叉比對的整體網絡 (真實網 絡),因而兩組樣本的個人網絡密度皆低於真實網絡的密度;另與網絡規模與網絡內外向連結數 相同,研究所成員的網絡密度也高於大學部成員的網絡密度。上述數值意味著,不同的性別與 教育階段群體,其與網絡有關的特質會有所差異。

圖 5 個體友伴數量的認知偏誤 參照 Kumbasar et al. (1994) 的調查方式,圖 5 則呈現研究所與大學部樣本中,針對個體友 伴數量的主觀與客觀估計的比較。x 軸代表個體主觀認知的對外連結數量,在此稱為主觀友伴數, 即自己認為的朋友數量;y 軸則是個體的主觀友伴對於個體對外連結數量的中位數,在此稱之為 客觀友伴數,及自己所認為的朋友,他們認為的你的朋友數的中位數。由圖中可看出,無論是 主觀友伴數或客觀友伴數,研究所的友伴數量皆有高於大學部友伴數量的傾向。而在 45 度對角 線的輔助下,此二圖皆顯示,個體的主觀友伴數量高於客觀友伴數量的情形。這表示,個體普 遍自我感覺良好2,有高估自身交友熱絡程度的傾向,即便是與該成員較熟悉的觀察者,其認知 也與個體的認知有明顯落差。

4.2 假設檢驗

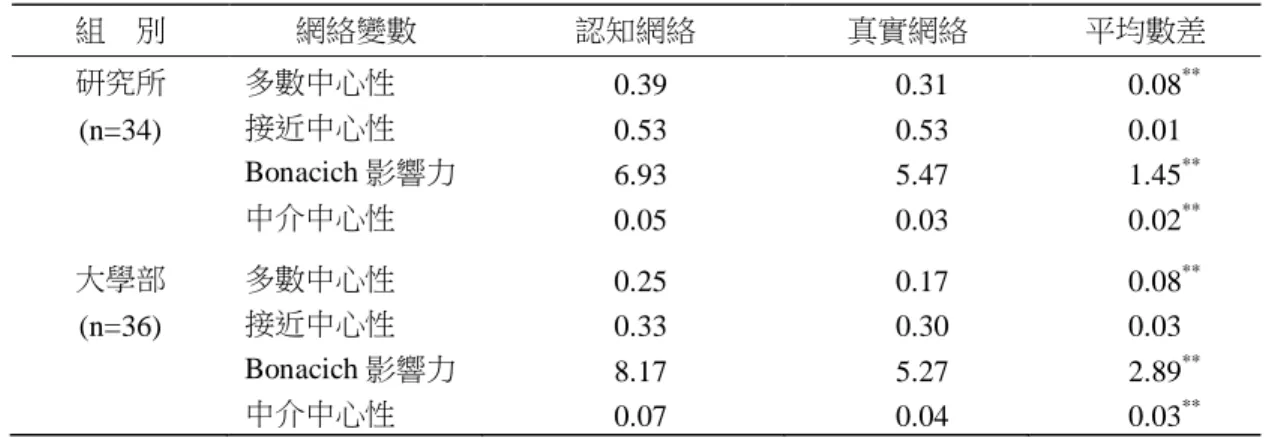

為檢驗 H1:個體在其認知網絡與真實網絡中的網絡中心性有顯著差異。本研究以 t 檢定檢 驗個體在個人認知網絡以及真實網絡中網絡位置的差異情形,結果如表 3 所示。Bonacich 影響 2 日常生活中,「自我感覺良好」一詞為挖苦他人自以為是、過度樂觀、過度自信的專用語。2010 年六月 第 70 期的《30 雜誌》中有篇標題為「越笨,越自我感覺良好」的報導,報導中指出,對一般人來說, 愈刺激活化大腦額葉的某個區塊,這個人對自己的看法就愈準確,但如果大腦額葉活動量很少的人,就 容易覺得自己很受歡迎,或是自己在同輩之間表現愈好。這是因為會對自己的看法不切實際、過度樂觀 的人,通常在提出看法之前,思考的時間比較短,腦部動用的心智資源較少。表 3 個體在認知網絡與真實網絡中網絡位置的差異 組 別 網絡變數 認知網絡 真實網絡 平均數差 研究所 多數中心性 0.39 0.31 0.08** (n=34) 接近中心性 0.53 0.53 0.01 Bonacich 影響力 6.93 5.47 1.45** 中介中心性 0.05 0.03 0.02** 大學部 多數中心性 0.25 0.17 0.08** (n=36) 接近中心性 0.33 0.30 0.03 Bonacich 影響力 8.17 5.27 2.89** 中介中心性 0.07 0.04 0.03** 註:** 表示 p<0.01 力值代表網絡中其他人對該成員依賴資源的程度,此數值越大,代表越多人依賴該成員。在研 究所樣本中,個人主觀認定他人對自己的依賴程度,顯著高於真實網絡中其他人對該成員的依 賴程度 (t = 5.511, p < 0.01);在大學部樣本中,也有個人認知的 Bonacich 影響力值顯著高於真實 網絡中 Bonacich 影響力值的情形 (t = 6.463, p < 0.01)。同時我們也發現,無論是研究所或大學部 樣本,個人認知自己的關係數量也顯著高於真實網絡中的關係數量。同樣的,個體也有高估自 身在網絡中的中介中心性的傾向。上述結果顯示,當樣本各自呈報自己認知的網絡時,相較於 真實網絡中的交際情況,會有高估自身影響力的傾向,H1 獲得支持。 為檢驗 H2:個體的網絡認知正確性 (包括:個體對整體網絡認知正確性、整體對個體關係 認知正確性、個體對個體關係認知正確性) 是否對於個體的網絡中心性有正向影響,結果如表 4 和表 5 所示。由此二表可發現,在以多數中心性、接近中心性及 Bonacich 影響力值為依變數的 模型,F 值皆達顯著水準 ( p < 0.01)。其中,個人認知的網絡密度與多數中心性、接近中心性及 Bonacich 影響力值三者,分別都有正向顯著的關係,這意味著,個體對於網絡的敏感度越高, 越會去察覺班上同學之間的關係者,其網絡的中心性也越高。而在各個認知正確性與網絡位置 之關係方面,無論是研究所或大學部樣本,「個體對整體網絡認知正確性」同樣與多數中心性、 接近中心性及 Bonacich 影響力值三者,分別都有正向顯著的關係。此外,在大學部的樣本中, 「個體對自我關係認知正確性」則分別對於多數中心性及接近中心性有正向顯著的關係,在研 究所的樣本中,「個體對自我關係認知正確性」則對於多數中心性有些微正向顯著的關係。而 所有認知正確性的變數與中介中心性之間,則無顯著的關係存在,模型的適合度亦為達顯著水 準。H2 獲得部分支持。

表 4 迴歸分析結果:研究所 變 數 多數中心性 接近中心性 Bonacich 影響力 中介中心性 控制變數 性別 0.131 0.022 0.196 -0.018 (0.030) (2.088) (0.605) (1.438) 年齡 0.084 0.155 0.062 0.042 (0.011) (0.765) (0.222) (0.527) 個人網絡密度 1.015** 0.624** 0.953** 0.219 (0.142) (9.934) (2.877) (6.845) 自變數 個體對整體網絡認知正確性 0.497** 0.551** 0.403* 0.216 (.273) (6.354) (5.516) (13.126) 整體對個體關係認知正確性 -0.267 -0.511** -0.129 -0.311 (.104) (7.266) (2.104) (5.007) 個體對自我關係認知正確性 0.307+ 0.023 0.268 0.179 (0.001) (0.088) (0.025) (0.060) R2 0.637 0.517 0.567 0.081 Adj. R2 0.556 0.409 0.471 -0.123 F-value 7.893** 4.813** 5.889** 0.396 註:1. 模型中的依變數為由真實網絡計算而得的各種中心性指標。 2. ** 表示 p < 0.01;*表示 p < 0.05;+ 表示 p < 0.10。 3. 括號內為標準誤。 表 5 迴歸分析結果:大學部 變 數 多數中心性 接近中心性 Bonacich 影響力 中介中心性 控制變數 性別 0.124 0.124 0.077 -0.019 (0.029) (1.710) (0.805) (1.437) 年齡 0.150 0.025 0.184 0.361 (0.025) (1.454) (0.684) (1.221) 個人網絡密度 0.559** 0.364* 0.514* 0.587** (0.297) (17.517) (8.245) (14.715) 自變數 個體對整體網絡認知正確性 0.429** 0.467** 0.524** 0.104 (0.195) (11.489) (5.408) (9.651) 整體對個體關係認知正確性 -0.047 -0.149 0.019 0.102 (0.103) (6.066) (2.855) (5.095) 個體對自我關係認知正確性 0.412* 0.576** 0.280+ 0.230 (0.001) (0.043) (0.020) (0.036) R2 0.549 0.558 0.587 0.343 Adj. R2 0.455 0.467 0.502 0.207 F-value 5.873** 6.113** 6.881** 2.525* 註:1. 模型中的依變數為由真實網絡計算而得的各種中心性指標。 2. ** 表示 p < 0.01;*表示 p < 0.05;+表示 p <0.10。 3. 括號內為標準誤。

5. 討論

本研究以不同教育階段的兩群學生為樣本,不僅確認了個體對於自身在網絡中位置的認知, 具有系統性的差異存在之外,即高估自我網絡中心性的現象,對此,我們想進一步了解,認知 正確性的差異是否會影響個體在網絡中的位置,這背後隱含個體若對身處的網絡結構能有清楚 的掌握,能否轉化為其行動上的優勢,因此,我們分別檢視三個網絡認知正確性的變數與網絡 中心性之間的關係,以下分別針對實證結果進行探討。 首先,在個體對整體網絡認知正確性方面,實證結果顯示,個人對於團體中真實交際情況 的瞭解程度,與該成員接近整體網絡 (真實網絡) 中心位置的程度有正向顯著關係,但與該成員 接近網絡中介位置的程度之間並無明顯關係。此結果意味著,若個人能夠清楚掌握團體內網絡 結構真實情況,將有助於該成員在網絡結構中取得權力及核心地位。如同 Freeman et al. (1988) 將網絡認知視為一種「社交智能」,個體對整體網絡認知正確性高的人,如同擁有更成熟的社會 技能,能夠更加仔細的觀察團體中的交際情形,此技能不僅有助於提升個人運用團體中社會資 本的效率,在執行任務時減少嘗試錯誤的次數或是任務延宕的時間,也連帶提升自己在網絡中 被其他人依賴的程度;當個人被依賴的程度增加時,同時暗示此成員在團體中受到信任的程度 上升,有可能也會藉此獲得更大的資訊量,也可能更容易支配團體中的其他人力資源。 至於所有認知正確性的變數對於個體的網絡中介位置的解釋力不佳,可能的原因是,在研 究所與大學部兩樣本群體中,無制式化的小團體疆界,兩個班級中的共同課程與活動較多,交 流都很頻繁,所以團體間的分裂情形不明顯,因此在此兩組樣本團體中,網絡結構的中介角色 功能無法突顯。另一個可能的原因則與本研究調查的社會網絡類型有關,本研究調查的友誼網 絡,網絡中的關係主要是情感交流的強連結 (Krackhardt, 1992),而不是在資訊傳遞過程中扮演 重要角色的弱連結 (Granovetter, 1973, 1985),且學生之間較無正式的權力結構,或許認知正確 性對於中介位置的解釋較適用於工具性關係的諮詢網絡當中。 其次,在整體對個體關係認知正確性方面,本研究旨在探討團體中其他人對於某單一成員 真實交際情況的認知差異,是否反映該成員在網絡中的位置。實證結果顯示,此變數與個體網 絡位置之間的關係並不明顯。推測可能的原因為,在這兩組班級樣本中,由於成員數皆為三十 到四十人之間,且無制式化結構的隔閡,團體成員間對其他人的交友情況皆有某種程度的認識; 在此前提下,若某成員的交友規模較小,其他與該成員不常來往的旁觀者也很有可能會得知此 情況。例如,某成員固定只與特定的另一名團體成員交流,此時該成員的真實網絡規模為一; 但該成員較孤僻的交友情況在團體中久而久之也會被其他少與該成員來往的其他成員所知曉, 因此調查其他成員對該成員的友誼網絡認知正確情形時,整體對個體關係認知正確性可能趨近 於百分之百。即使如此,由於該成員的交際連結偏少,該成員還是遠離網絡的中心位置。 探討此變數與網絡中介位置的關係時,應也是存在相似情形。因此,不只是核心人物的交友狀況會被團體中其他人所知曉,在網絡密度達某程度以上的繁密狀況時,或是團體本身所處 物理空間不疏遠時,團體中的成員對於邊陲人物在團體中的真實交友狀況也可能有很高的掌握 程度。基於上述原因,本研究的樣本是否位居核心或邊陲,與「整體對個體關係認知正確性」 之間並無明顯的正相關。然而值得注意的是,本研究的中心性是以整體班級網絡的中心性來定 義,但由於「整體對個體關係認知正確性」的衡量方式是指個體對於局部網絡的認知,或許此 一構念在對個體所處的整體網絡中的小網絡裡的中心性會有較好的解釋能力,即局部網絡的認 知可用以解釋個體在組織內小團體的社會地位。但因本研究之樣本難以界定出組織內的小團體, 建議後續相關研究可對此進一步驗證。 第三,在個體對個體自身關係認知正確性方面,此變數顯示的是個人對於自己交友情形的 主觀看法,是否也同時被連結的另一端所承認;當雙方皆認可此連結存在時,此連結才能被稱 作「真實的交際情況」,若個人自我揭露的連結中,有多數被連結的另一端所承認,則稱此人具 有高程度的「個體對個體關係認知正確性」,意味著在自己所擁有關係數中,該個體所擁有的具 實質效益的關係數量比例越高。換言之,個體對自我關係的認知正確性越低,表示該個體是一 個在友誼關係中過於自信、容易自我感覺良好 (朋友比實際上多) 的人,在他認為的許多對方視 他為朋友的關係中,他認為對方視他為朋友,但實際上並不是,因此,該成員有實質效益的關 係數量比例越低。 「個體對自身關係認知正確性」表現的是個人對其他人對自身反映的認知正確性,此一特 質與多項社交技能有正向關聯 (Mostow et al., 2002),當個人能夠清楚了解他人對自己的看法, 同時暗示此人可能也有高度的自我監控 (self-monitor) 能力,在與他人交流時會更加清楚他人在 社會網絡中一些情緒反應底下的動機,給予對方適當回應,增加個人被接納的程度。也因此這 些人會成為團體中較受歡迎的成員,進而被其他人推到網絡中的核心位置。

6. 結論與建議

本文的主要貢獻在於擴展網絡認知正確性的內涵,除了個體對於整體網絡的認知之外,還 包括個體對自我網絡的認知,以及個體對自我關係的認知,並進一步透過實證的方式,檢視上 述個體的認知正確性與網絡位置之間的關係。我們利用了兩個友誼網絡為樣本進行實證,部分 實證結果具有相當的一致性。 根據以上實證調查的發現,以及相關文獻主張和理論觀點,本研究能延伸下列實務意涵。 第一,組織中的成員若能瞭解網絡結構的分佈,有助於提升自己運用社會資本的效率。Casciaro et al. (1999) 的研究中發現,團體中的正式階層與個人對非正式結構的認知正確程度成反比。高 階主管們由於資源充足,運作權力充分,對於組織內的非正式結構,例如諮詢網絡或友誼網絡 的瞭解程度往往不及正式位階相對較低的職員們,因為一般來說,組內的成員之所以獲得升遷主要是因其工作表現優異,而不是該成員在群體內受歡迎的程度;這也暗示,當個人在組織中 正式權力相對不足時,可透過網絡的非正式功能運作的了解與掌握,來提升其社會地位。而關 於這方面的能力或可透過人際敏感度的培養來加以提升。 其次,在團體中受歡迎的人物普遍具備成熟的社會技能,包含高度自我監控、對他人的社 會反應能夠正確解讀等 (Mostow et al., 2002),這些人對「個體對自身關係的認知正確性」也相 對較高。個人若是想增加實質效益連結的數量,可能無法一蹴可幾,但是可藉由一些社交技能 的訓練增進理解他人情緒動機的程度,並且試著給予他人期望的社會反應,傳達個人的友好態 度,改善其他人對自身的接納程度,如此可能會對增加並穩固雙向連結有所助益。 在未來研究建議部分,主要有四:第一,本研究將網絡位置分為中心位置與中介位置兩種 角色來探討,但是在社會網絡分析中,團體中還有其他角色也值得探討,例如邊陲人物。且大 團體中小團體集結的模式也會影響成員角色的功能。這些網絡中的其他成員特質是否能夠從認 知正確性的角度來檢驗,或許也是社會網絡分析相關研究中值得深思的議題。第二,本研究著 重在擴展網絡認知正確性的內涵,但本研究的主要依變項是以整體網絡來計算各種中心性指標, 未來可以嘗試進一步理解各種認知正確性與組織內小團體運作的關係。第三,本研究探討的是 非正式的友誼網絡,其關係的形成並非是受到正式的制度性因素所規定,完全是基於個體間情 感上的需要所形成,但在正式的組織結構中 (受到制式化的規範的網絡),如工作流的網絡或資 訊流的網絡,因職位功能上的需要,在該型態的網絡中,個體的網絡認知正確性或許亦會受到 其在真實網絡的中心性所影響,此有待相關研究進一步的驗證,建議後續研究可以不同類型的 網絡作進一步的探討。第四,本研究是以學生樣本檢視友誼關係,然而職場上的友誼關係,可 能伴隨著其他制式化因素的影響,如職位的安排,便可能促進或阻礙友誼關係的形成,這在未 來的研究中,可運用實務上工作者進行進一步的探討。

參考文獻

陳榮德,「組織內部社會網絡的形成與影響:社會資本觀點」,國立中山大學人力資源管理研究 所未出版博士論文,民國 93 年。 羅家德,社會網分析講義 (第二版)。北京:社會科學文獻出版社,民國 98 年。Bonacich, P., “Power and Centrality: A Family of Measures,” American Journal of Sociology, Vol. 92, No. 5, 1987, pp. 1170-1182.

Bourdieu, P., “The Forms of Capital,” In J. G. Richardson, and P. Bourdieu (Eds.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood Press, 1986.

Brass, D. and Burkhardt, M., “Centrality and Power in Organizations,” In N. Nohria and R. G. Eccles (Eds.), Networks and Organizations, Boston: Harvard Business School Press., 1992, pp. 191-215.

Campbell, W. K. and Sedikides, C., “Self-threat Magnifies the Self-serving Bias: A Meta-analytic Integration,” Review of General Psychology, Vol. 3, No. 1, 1999, pp. 23-43.

Casciaro, T., “Seeing Things Clearly: Social Structure, Personality, and Accuracy in Social Network Perception,” Social Networks, Vol.20, No. 4, 1998, pp. 331-351.

Casciaro, T., Carley, K. M., and Krackhardt, D., “Positive Affectivity and Accuracy in Social Network Perception,” Motivation and Emotion, Vol. 23, No.4, 1999, pp. 285 -306.

Flynn, F. J. and Wiltermuth, S. S., “Who's with me? False Consensus, Brokerage, and Ethical Decision Making in Organizations,” Academy of Management Journal, Vol. 53, No. 5, 2010, pp. 1074-1089. Freeman, L. C., “Centrality in Social Networks: Conceptual Clarification,” Social Networks, Vol. 1, No.

3, 1979, pp. 215-239.

Freeman, L. C., “Filling in the Blanks: A Theory of Cognitive Categories and the Structure of Social Relations,” Social Psychology Quarterly, Vol. 55, No. 2, 1992, pp. 118-127.

Freeman, L. C. and Romney, A. K., “Words, Deeds and Structure: A Preliminary Study of the Reliability of Informants,” Human Organization, Vol. 46, No. 4, 1987, pp. 330-334.

Freeman, L. C., Freeman, S. C., and Michaelson, A. G., “On Human Social Intelligence,” Journal of Social and Biological Structures, Vol. 11, No. 4, 1988, pp. 415-425.

Gibbons, D. E., “Friendship and Advice Networks in the Context of Changing Professional Values,” Administrative Science Quarterly, Vol. 49, No.2, 2004, pp. 238-262.

Granovetter, M., “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness,” American Journal of Sociology, Vol. 91, No. 3, 1985, pp. 481-510.

Granovetter, M., “The Strength of Weak Ties,” American Journal of Sociology, Vol. 78, No. 6, 1973, pp. 1360-1380.

Kilduff, M. and Krackhardt, D., “Bringing the Individual Back In: A Structural Analysis of the Internal Market for Reputation in Organizations,” Academy of Management Journal, Vol. 37, No. 1, 1994, pp. 87-108.

Kilduff, M. and Tsai, W., Social Networks and Organizations, Sage, London, 2003.

Kilduff, M., Crossland, C., Tsai, W., and Krackhardt, D., “Organizational Network Perceptions versus Reality: A Small World after All,” Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 107, No. 1, 2008, pp. 15-28.

Krackhardt, D., “Cognitive Social Structures,” Social Networks, Vol. 9, 1987, pp. 109-134.

Krackhardt, D., “Assessing the Political Landscape: Structure, Cognition, and Power in Organizations,” Administrative Science Quarterly, Vol. 35, No. 2, 1990, pp. 342-369.

Krackhardt, D., “The Strength of Strong Ties: The Importance of Philos in Organizations,” In N. Nohria and R. Eccles (Eds.), Networks and Organizations: Structure, Form, and Action Boston, MA: Harvard Business School Press, 1992, pp. 216-239.

Krackhardt, D. and Brass, D., “Intraorganizational Networks- The Micro Side,” In S. Waseman and J. Galaskewicx (Eds.), Advances in Social Network Analysis: Research in the Social and Behavioral Sciences, London: Sage Publications, 1994.

Krackhardt, D. and Hanson, J., “Informal Networks: The Company behind the Chart,” Harvard Business Review, Vol. 71, No. 4, 1993, pp. 104-111.

Krackhardt, D. and Kilduff, M., “Whether Close or Far: Social Distance Effects on Perceived Balance in Friendship Networks,” Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 76, No. 5, 1999, pp. 770-782.

Kumbasar, E., Romney, A. K., and Batchelder, W. H., “Systematic Biases in Social Perception,” American Journal of Sociology, Vol. 100, No. 2, 1994, pp. 477-505.

Lincoln, J. R. and Miller, J., “Work and Friendship Ties in Organizations: A Comparative Analysis of Relation Networks,” Administrative Science Quarterly, Vol. 24, No. 2, 1979, pp. 181-199.

Liu, Y. and Ipe, M., “How do They become Nodes? Revisiting Team Member Network Centrality,” Journal of Psychology, Vol. 144, No. 3, 2010, pp. 243-258.

McDonald, M. L. and Westphal, J. D., “Getting by with the Advice of Their Friends: CEO's Advice Networks and Firms' Strategic Responses to Poor Performance,” Administrative Science Quarterly, Vol. 48, No. 1, 2003, pp. 1-32.

Moran, P., “Structural vs. Relational Embeddedness: Social Capital and Managerial Performance,” Strategic Management Journal, Vol. 26, No. 12, 2005, pp. 1129-1151.

Mostow, A. J., Izard, C. E., Fine, S., and Trentacosta, C. J., “Modeling Emotional, Cognitive, and Behavioral Predictors of Peer Acceptance,” Child Development, Vol. 73, No. 6, 2002, pp. 1775-1787.

Nahapiet, J. and Ghoshal, S., “Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage,” Academy of Management Review, Vol. 23, No. 2, 1998, pp. 242-266.

Sackett, P. R. and Larson, J. R., “Research Strategies and Tactics in I/O Psychology,” In M. D. Dunnette and L. Hough (Eds.) Handbook of industrial and organizational psychology (2nd ed.), Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1990, pp. 428-442.

Sorenson, O. and Waguespack, D. M. “Social Structure and Exchange: Self-confirming Dynamics in Hollywood,” Administrative Science Quarterly, Vol. 51, No. 4, 2006, pp. 560-589.