國立臺灣大學社會科學院社會工作學系 碩士論文

Department of Social Science College of Social Work

National Taiwan University Master Thesis

台灣成年智能障礙者的「自我倡導」經驗初探 Exploring the Self-advocacy Experiences of People with

Intellectual Disabilities in Taiwan

洪曉筑 Hsiao-Chu Hung

指導教授:楊培珊 博士 Advisor: Pei-shan Yang, Ph.D.

中華民國 102 年 5 月

May, 2013

i

ii

謝辭

感謝在台灣的自我倡導領域耕耘的每一個人,包含機構、家長、助理以及最 重要的智青,因為有你們的存在,才會使台灣的自我倡導推展逐漸邁開步伐。我 也想感謝智障者家長總會的幸君、惠芳和弘中,在我實習和田野期間,總是不厭 其煩的與我分享和討論在實務場域的經驗和觀察,並在我研究過程中提供許多提 點和幫忙,從你們身上我也看到了實務工作者的內斂光芒。

感謝指導我的楊培珊老師,看著我一路從研究助理、社工所研究生、海外實 習生到進入職場當社工師,一直以來都給我許多能夠自我發揮的空間,而當我遇 到困境或有盲點時,也總能適時的提醒我,特別在我寫論文寫到自我感覺極差、

陷入無限焦慮迴圈時,是老師察覺到了我的糾結,以真切的鼓勵和支持使我定下 心來,相處幾年下來,我真的很慶幸也很感激能遇見這麼一位能看透我、包容我、

指引我的老師。

感謝 R98 的水水們,我的人生因為有與你們在碩一那一年走上那麼一遭,

而變得更完整,所有的瘋狂與失序、痛哭與大笑、自我揭露,都讓我們更了解自 己,也更相知相惜。嘉鞠,我們說不完的垃圾話和「同儕霸凌」,是我的精神食 糧。翊綾,宿舍生活和支持團體真是沒有你不行。如君,謝謝你幫我處理那些必 須要回到學校辦的事情。心彤,謝謝你偶爾與我一起放縱,還有在最後一刻給我 最大的支持。怡樺、正瑋、鴻鵬,一起嚼舌根的飯咖很療癒身心。也要謝謝阿儒、

彥伃、橘子、文華幫,在這段漫長的日子裡,因為有你們在,讓它不至於變得黑 暗。

最後,感謝我的父母,除了容忍我拖著繼續當個老學生,更重要的是,要謝 謝您們這麼多年來為這個家的犧牲奉獻,有著障礙者手足的我,卻從未感受到被 忽略或是獲得的關愛比較少,因為您們一直以來都是將全部的愛給了我們,並處 處為我們著想,能夠生在這個家,我很幸運。

iii

台灣成年智能障礙者的「自我倡導」經驗初探

摘要

1974 年美國奧勒岡成立世界第一個自我倡導團體,在那之後,強調障礙者 為自己發聲的自我倡導理念,逐漸傳播到了歐洲各國、亞洲各國、加拿大及澳洲,

而台灣在近幾年也開始嘗試推展自我倡導,有愈來愈多的團體投入,對照國外障 礙運動的發展脈絡,雖然台灣起步較晚,但也走出由「專業倡導」、「家長倡導」

再到「自我倡導」的相似軌跡,然而台灣的自我倡導經驗卻鮮為人知,為了解智 青實際參與自我倡導的經驗,本研究採用深度訪談法,訪談 10 位智青及 7 位助 理,研究目的有三:1.描繪智青參與自我倡導經驗的樣貌。2.瞭解參與自我倡導 經驗對於智青的意義。3.以智青及助理參與自我倡導經驗探討台灣未來自我倡導 推展的可能性。研究結果發現,自我倡導的參與過程中,智青有許多機會擔任「重 要角色」,智青能從中學習和成長,以及智青與智青之間的「夥.伴」關係及助 理的「後援」角色,使智青在「內在態度及信念」和「外在行為」上產生了蛻變。

但在這些經驗背後,助理扮演了關鍵的角色,包含製造機會和允許犯錯的空間、

提供個別化的支持,然而卻也面臨來自助理角色本身及外部環境的難為處境,使 得助理這份工作更具挑戰。依據研究發現,我更進一步地去討論自我倡導理念得 以運作的條件,以及自我倡導的經驗能否延伸到日常生活?最後,本研究亦針對 未來研究及實務提出建議。

關鍵詞:自我倡導、智能障礙者、助理、自我決定、經驗學習、充權

iv

Exploring the Self-advocacy Experiences of People with Intellectual Disabilities in Taiwan

Abstract

In 1974, the first self-advocacy group was formed in Oregon in the United States. After that, the idea of encouraging the disabilities to claim for their own rights has disseminated to European countries, Asian countries, Canada, and Australia. In recent years, Taiwan has also put effort in developing self-advocacy, which attracts more and more groups to join in. Though Taiwan had a late start when compared with the context of disability movements in western countries, its development history is quite similar to them. It also started with “professional advocacy,” then took up with

“parental advocacy,” and finally succeeded in “self-advocacy.” However, few studies have examined the self-advocacy experiences in Taiwan. This thesis endeavored to present the experiences of people with intellectual disabilities who have participated in self-advocacy activities. Data were collected by In-depth interviews with ten people with intellectual disabilities and seven supporters. There are three purposes of this research: 1. To portray the experiences of people with intellectual disabilities who participated in self-advocacy activities. 2. To find out what the experiences of participating in self-advocacy activities means to people with intellectual disabilities.

3. To explore the possibilities of promoting self-advocacy in Taiwan via the experiences of people with intellectual disabilities and the supporters. The results of this analysis are listed below: People with intellectual disabilities have attained more opportunities to be “important roles,” and have learned a lot from that during the process of participating in self-advocacy activities. The partnership between people with intellectual disabilities and supporters who serve as the backup role also makes internal and external changes on the former, including their attitudes, faith and behavior. Behind these experiences, the supporter plays a key role. He or she not only creates opportunities and space for people with intellectual disabilities to make mistakes, but also provides individual supports. Nevertheless, the supporter also has to deal with the dilemmas from his or her own roles and the environments, which makes it a challenging job. According to the findings, this study discussed the conditions which would make the idea of self-advocacy more practical. It also discussed whether the experiences of participating in self-advocacy can benefit people with intellectual disabilities on a daily basis. In the end, this thesis provided suggestions for future research and practice as well.

Keywords: self-advocacy, people with intellectual disabilities, supporter, self-determination, experiential learning, empowerment

目 錄

口試委員會審定書……… i

誌謝……… ii

中文摘要……… iii

英文摘要……… iv

第一章 緒論 ... 1

第一節 研究動機 ... 1

第二節 研究背景 ... 3

第三節 名詞解釋 ... 7

第二章 文獻回顧 ... 9

第一節 自我倡導的背景 ... 9

第二節 自我倡導的內涵 ... 13

第三節 國外的自我倡導發展 ... 17

第四節 智能障礙者自我倡導的相關研究 ... 20

第三章 研究方法 ... 25

第一節 研究目的 ... 25

第二節 研究方法 ... 25

第三節 研究過程 ... 27

第四節 資料分析 ... 35

第四章 研究發現 ... 37

第一節 十位智青的圖像 ... 37

第二節 智青眼中的風景 ... 44

第三節 蛻變 ... 59

第四節 關鍵的助理角色 ... 64

第五章 討論與建議 ... 73

第一節 由智青的經驗看自我倡導 ... 73

第二節 建議 ... 79

第三節 研究者現身 ... 82

參考文獻 ... 83

附錄 ... 90

1

第一章 緒論

第一節 研究動機

打從我有記憶以來就知道我有一個特別的哥哥,之所以「特別」,並非只是 因為他領有智能障礙合併聽覺障礙的身心障礙手冊,而是因為那些伴隨著哥哥的 障礙所帶來的家庭經驗和個人生命經驗,對我和我的家人而言是特別的。

記得小時候有一次爸媽帶我們兄妹倆去公園玩耍,哥哥溜下滑梯後就坐在原 地,不曉得要起身讓給其他小孩溜,一位同樣帶孩子來玩的父親見狀便要求我的 哥哥起身,但完全聽不見的哥哥當然毫無反應、繼續坐在原地,這在那位父親的 眼裡覺得這個小孩怎麼會充耳不聞,當下直覺自己遇到了一個沒家教的小孩,便 開始對哥哥大聲斥責,當媽媽想上前把哥哥帶走並向對方解釋時,卻被爸爸攔阻 下來,後來事情如何發展至收尾以及爸媽當時是如何想的,我都不得而知。

多年後與爸爸聊到這段往事時,爸爸才娓娓道出當初選擇這樣的處理方式其 背後的考量:一是認為這個社會對障礙者不夠瞭解,因為不夠瞭解而產生不尊重 和歧視,他希望那位父親;甚至是當時在場的人,有機會能瞭解到有各種樣態的 障礙者生活在這個社會中,且需要被理解與尊重;另一則是認為哥哥即使是一個 被判定為極重度多重障礙者,但生而為人,便是生活在這個社會上的獨立個體,

應有權利和機會去學習面對和處理日常生活當中的種種問題。

在特殊教育體制尚未健全的年代,爸爸認清到自己的孩子別人教不來而決定 自己來教,於是透過再進修的方式而從國小普通班教師轉任特教班教師,並開始 投入地方家長團體,而我也因此有更多的機會接觸除了哥哥以外與自己年齡相仿 的智障者。在那些年,我以一個障礙者手足的角度觀察許多智障者與父母、師長、

專業工作者或是志願工作者之間的互動,發現很少聽到智障者「說出」自己的意 見和想法,其生活往往有他人的完善安排,但也因為總是受到完善的照顧而缺少 在生活中獨當一面的機會,久而久之,有時若沒有別人的指令或從旁幫忙就會無 所適從,有些智障者逐漸地依賴別人為其作決定和協助生活當中的大小事,這些 經驗對當時的我埋下好奇的種子:難道智障者便等同於沒有為自己的生活選擇和 作決定的能力嗎?若是智障者能夠為自己發聲,會說些什麼呢?

進入社工系後,我因為實習而有機會從旁觀察由來自各地方友伴團體或服務 使用者權益委員會的成年智障者所組成的自我倡導實務工作小組會議,獲得與過

2

往經驗截然不同的觀察,參與會議的成員們在友伴的激勵和助理的支持下共同對 生活中切身的人事物發表許多的意見、感受和想法,他們得以表達與被聆聽,學 習為自己的生活選擇和作決定的同時,也學習如何為自己的決定負責。我看到的 智障者不再像過去全由父母、師長、專業工作者為其代言與作決定,原本一群看 似「無聲」的人蛻變成「有聲」的人。

從「無聲」到「有聲」,有如蛹蛻變成為蝴蝶般的過程,歷時不過十多年,

然而西方國家自 1960 年代以來即開始一連串的障礙運動,從倡導障礙者福利服 務去機構教養化(de-institutionalization)、社會融合(inclusion in society)、有尊 嚴地在社區生活、到障礙者的自決(self-determination)(周月清,2005),2001 年「國際功能、障礙與健康分類」(the International Classification of Functioning, Disability, and Health;ICF)的誕生更對障礙定義有了巨大的翻轉。台灣於 1987 年解嚴後,智障者家長團體得以陸續成立,進而集結發起為子女爭取權益的運動,

在智障者家長運動的推波助瀾下,才開始追趕國際的腳步,分別於 1997 年和 2007 年歷經兩次重要的修法,逐漸改變社會對障礙者的認識,服務提供的思維亦從過 去以就養、救助為主的消極性措施逐漸朝向重視就學、就業的積極性措施,更是 障礙者與社會融合並邁向獨立自主的展現(黃源協、蕭文高,2007)。

然而智障者與社會融合並邁向獨立自主並不是呼喊口號或訴諸立法後便能 一蹴可幾,由於智障者處於被剝奪權利、被社會孤立的位置有著很長一段的歷史,

當中許多人原本的處境是只能在大型機構過完一生,在障礙運動持續發展下因而 脫離機構式生活,但仍需要時間、機會的累積,才能夠發展出得以在生活中實現 獨立自主、社會參與、維護權益等等有助其社會融合的能力,而自我倡導便是能 夠將智障者的位置由光譜中的依賴(dependent)、缺權(powerless)移向獨立

(independent)、充權(empowering)的重要途徑與動力(Miller & Keys, 1996)。

有別於專業工作者或家長作為發聲主體的倡導,自我倡導是自 1980 年代興 起的另一種類型的倡導,受到由北歐擴散至美國及英國的去機構化運動的影響,

認為不論是哪一種障別的人們都應享有獨立生活的權利,因此為了使障礙者能在 生活中實踐自我決定,於是產生了自我倡導的概念,要協助障礙者為自己發聲

(Payne, 2005),由此可知以障礙者為一切發聲的主體是自我倡導的重要內涵。

自 1974 年美國奧勒岡成立世界第一個自我倡導團體的三十五年後,2009 年 台灣也開始嘗試在現有服務當中導入自我倡導的元素,對照台灣與國外障礙運動 的發展脈絡,雖有著時間點上的落差,卻走出由「專業倡導」、「家長倡導」再到

「自我倡導」的相似軌跡,顯示服務使用者導向的思維逐漸備受重視,但同時我

3

也觀察到一些家長對此發出了反對聲浪,認為在專業服務當中強調智障者的自主、

自決是危險之舉,質疑若是因此「出事」時,責任誰來扛?而專業人員不僅要回 應家長所提出的質疑,也要面臨工作的思維及方式轉變帶來的挑戰,當家長、專 業人員各自有所顧慮及考量之下,所推展的自我倡導是否能讓障礙者實質的主體 性顯現,而非流於專業自我滿足的形式?

接續前述個人生命經驗、專業學習過程中的觀察與反思,因此促使我想針對 台灣成年智障者的自我倡導經驗進行初探。

第二節 研究背景

一、台灣身心障礙政策立法的演進

1970 年殘障福利法三讀通過,是台灣首度將身心障礙者的相關福利納入立 法,但從名稱上來看,仍隱含歧視地將身心障礙者與「殘廢」畫上等號,社會仍 以「無能力的依賴者」來看待身心障礙者,而在殘障福利法 26 條的條文中,除 了福利身分界定外,其餘機構收容養護、教育、職業訓練等相關福利措施大多在 1970 年以前即可見散落於各法中,顯示其宣示性意義大於實質性意義,同時亦 反映出當時的殘障福利法的內涵實為具慈善性質且消極的福利措施,尚停留於醫 療的個人模式(黃源協,2003;廖福特,2008)。直至 1997 年,身心障礙者的權 益在近三十年的原地踏步後,殘障福利法才修正為身心障礙者保護法,全文擴充 至 75 條條文,將個別化專業服務、居家服務、社區服務、生涯轉銜計畫等具有 維護身心障礙者生活權益實質意義之項目納入。

2001 年,世界衛生組織(World Health Organization;WHO)為了改變「國 際損傷、障礙、殘障的分類」(the International Classification of Impairment, Disabilities & Handicaps;ICIDH)當中損傷、殘障等具有負面意涵名詞的使用,

將其修訂為「國際功能、障礙與健康分類」(the International Classification of Functioning, Disability, and Health;ICF),ICF 的誕生反映國際身心障礙觀點的轉 變,融入社會模式的障礙典範,對個體的關注不再只是「失能」或「病態」,而 是將個體置放於其身處的環境中,瞭解個體條件、身體狀態與外在環境間交互作 用而成的動態歷程,在評估觀察指標的分類上除了既有的身體功能( body functioning)和身體構造(body structure)外,新增了活動與參與(activity and participation)和環境因素(environmental factor)(王國羽、呂朝賢,2004),為

4

了呼應此國際趨勢,台灣在 2007 年所通過之身心障礙者權益保障法改採 ICF 作 為身心障礙狀態、需求評估、服務輸送設計之依據。由障礙權益相關的重要立法 沿革當中可看到「障礙」名詞的使用和福利意識形態之轉變,反映台灣在障礙者 相關的論述從將缺陷歸因於個人的個體模式(individual model)走向將問題置放 於社會脈絡中來看待的社會模式(social model)(周月清、朱貽莊,2011)。

身心障礙者權益保障法改採 ICF 對障礙的判定與需求評估造成巨大衝擊,至 今動員了政府、民間社福團體和許多相關專家學者一同籌擬規畫,在「保障身心 障礙者平等參與社會、政治、經濟、文化等機會,促進其自立發展」的立法目的 之下,以第五十條明定出直轄市、縣(市)主管機關應依需求評估結果辦理之服 務(如表 1-1),以提供身心障礙者獲得所需之個人支持及照顧,促進其生活品質、

社會參與及自立生活,而目前台灣自我倡導的推展是自立生活支持服務的一環。

但邱滿豔(2010)指出台灣現有的服務仍不足以因應 ICF 實施後的需求,且縣市 間由於資源落差而有相當的差異性,由此可知在障礙鑑定方式轉變後,隨之而來 的需求評估、服務輸送乃至實質服務體系的建構,台灣目前尚在準備未充足的狀 態,也顯示在法的演進下,環境條件仍影響法令的落實,因此倡議者獲得制度上 的進展只是踏出了第一步,接踵而來的是必須思索與嘗試創造種種有利於法落實 的環境條件,才能對身心障礙者的生活產生實質具正面意義的改變。

表 1-1 台灣身心障礙者支持服務的法源內容 身心障礙者權

益保障法

服務類別 服務項目

第五十條 身心障礙者個人 支持及照顧之服 務

一、居家照顧。

二、生活重建。

三、心理重建。

四、社區居住。

五、婚姻及生育輔導。

六、日間及住宿式照顧。

七、課後照顧。

八、自立生活支持服務

九、其他有關身心障礙者個人照顧之服務。

資料來源:身心障礙者權益保障法。

5

二、台灣障礙運動發展與困境

台灣的智障者家長在智障者權益服務的發展歷史當中扮演著不可抹滅的角 色,自 1983 年一群智障者家長為了爭取子女的受教權走上街頭,為台灣的智障 者家長運動揭開序幕。家長們在相伴子女的過程中,深知智障者及整個家庭的處 境與需求、政府的消極作為及社會環境中的不友善,於是一肩背負起為智障者子 女爭取權益的使命。在 1987 年解嚴後,台灣各地方紛紛成立家長組織,奠定了 台灣以家長組織的型態進行智障者權益倡導與推動各類型服務的基礎(孫一信,

2006),若無智障者家長挺身而出為智障者子女代言與發聲,或許台灣的智障者 權益及服務體系仍舊是原地踏步。家長團體在近三十年間觸及早期療育、特殊教 育、就業服務、照護與養護服務、法律權益保障…等等議題的同時也扮演著服務 提供者的角色,因此在智障者的需求發掘、問題界定、服務設計、服務提供到成 效評估的過程中,家長的意見是不容忽視的聲音。

截至 2010 年底,全台灣的智障者共有將近十萬人口(內政部,2010),約佔 總人口的 0.4%,亦即每一千人當中會有四人是智障者。2006 年針對全台彎身心 障礙者生活需求調查的結果指出,有高達 91.6%的智障者是住在家中,僅有 8.22%

是居住在教養、養護機構(內政部,2007),反映出一直以來台灣智障者的照顧 責任主要是由家庭來承擔。儘管歷經家庭型態轉變,對家內的無酬照顧者而言,

照顧責任仍未減輕,促使這些家庭開始向外尋求替代性照顧的可能性,因此為未 立案的身心障礙者教養機構製造了在市場上得以存續二十多年的條件,直到 2000 年智障者家長團體自行揭發不人道的服務環境,此一情況才受到社會大眾 關注並獲得政府的正視(孫一信,2006)。

除了照顧壓力的議題,林宏熾(1999)的研究指出智障者在被排拒於社區之 外的教養機構中生活,往往缺乏社區參與及社交關係,對其生活品質有著負面的 影響。為改善障礙者的生活品質、減輕家庭的照顧壓力,社區居住與生活的服務 成為台灣障礙福利發展的共同目標(內政部,2006)。

社 區 居 住 與 生 活 的 服 務 提 供 是 受 到 獨 立 生 活 運 動 ( independent living movement)的影響並為了回應去機構教養化(de-institutionalization)及正常化

(normalization)而生,以公民權利為理念的基礎,認為應依據智障者的意願與 需求提供個別化的服務,而能和一般人一樣自然的在社區中生活;例如運用社區 資源、與社區居民互動,成為社區的一份子、與社會融合。社區居住與生活的價 值理念固然立意良善,但回顧社區居民對身心障礙福利服務措施的抗爭事件,可 以發現社會環境條件的欠缺,使得此價值理念窒礙難行,從 1983 年楓橋新村事

6

件、2002 年育成社會福利基金會辦理之健軍社區家園、到 2004 年台北縣康復之 友協會籌備之新莊工作坊,社區為了反對身心障礙福利服務措施的設置而訴諸檯 面上的抗爭甚至檯面下的惡意刁難,顯示出社會大眾受到新聞媒體複製偏見和誤 解的影響,加深對障礙者的排斥與恐懼,形塑出對障礙者的社區居住與生活相當 不利的環境條件(孫一信,2006)。

不僅在「物理上的統合」(physical integration)會面臨如前述的阻礙,「社會 性的統合」(social integration)更是下一步的考驗,有助於智障者「社會性的統 合」包含與社區居民互動、使用社區資源、在社區中參與休閒娛樂活動、結交除 了專業人員與同是智障者以外的朋友(周月清,2003),智障者若缺乏「社會性 的統合」,即使身在社區當中仍不等同於融入社區,而可能因正式與非正式支持 的不足削弱社會參與,終致與社會隔離(Bigby, 2008),這對由大型機構重返社 區居住生活的智障者而言,也只是從一個有形的牢籠換到另一個無形的牢籠中生 活,這樣的處境顯然與去機構教養化及社區居住與生活的價值理念背道而馳。

當去機構化、社區化、正常化已成為台灣障礙福利服務領域的趨勢,智障者 終其一生的選擇不應只有作為被照顧者與依賴者的角色,而應有更積極的選擇,

透過確保智障者獲得適當支持的權利,而能選擇在社區中過有尊嚴及自主的生活,

進而促成社區參與及社會融合(周月清,2000),這樣的理想如何能夠實現而不 淪為空想?

三、自我倡導如何成為轉變的契機

儘管台灣的政策立法已趨完備、與國際潮流接軌,但服務體系仍尚未建構完 整,社會態度所形塑出的環境條件裡有著諸多的誤解和歧視,亦對障礙者的社會 參與及社會融合形成阻礙。

自我倡導的緣起背景為 1974 年美國奧勒崗州的一群智障者發現自己處在被 社會排除的處境,雖感到無能為力,但仍希望能夠為自己爭取權利,因此聚集在 一起決定以團體的力量進行自我倡導,組成名為「以人為先」(People First)1的 團體。由於發現到障礙者在其社區中維持融合的困難,因此針對「智障者如何完 全參與社區?」以及「在爭取社區的接納與尊重的過程中需要的支持有哪些?」

1當初在美國奧勒岡州參與規劃會議的一群智障者在討論如何替他們命名時,有人說出對於總是

被稱作智障而感到厭倦的感受,獲得了在場者的共鳴,一致認為智障者一開始就是「人」,因此 採用 People First 為名,並以”We want others to know that we are people first and our disabilities come second.” 強調應重視障礙者同樣身而為人應有的權利(香港弱智人士資訊網,2005)。

7

進行討論(Bollard, 2009),於是自我倡導被定義為在不同程度的支持下,智障者 學習與實踐在生活中作決定和選擇、瞭解自己的權利和責任及為自己倡導 (Dybwad, 1996)。因此若將自我倡導的概念導入現有服務,讓成年智障者得以被 聆聽、被理解,在社區中由隱身/聲到現身/聲,進而能在生活中實踐自主、自決,

社會對智障者的瞭解不再只是透過新聞媒體、專家學者或是家長,也能夠藉由自 我倡導的實踐直接瞭解智障者本人的生活處境與心聲。

四、台灣自我倡導的經驗

智障者家長總會推動自我倡導理念並嘗試發展實務操作的模式進入第六年,

截至 2012 年,共計已邀集十二個專業服務組織及地方家長組織加入,相較於西 方國家已有三十多年的自我倡導運動歷史,台灣尚在起步階段,相關經驗鮮為人 知,受到時空背景差異與國外經驗移植的影響,是否形塑出一截然不同的「台灣 自我倡導經驗」尚未可知,且在眾多的障別當中,智能障礙者被認為是最無法嘗 試自我倡導的一群,因此這群自我倡導者的經驗有其特殊性,並對於未來自我倡 導的推展有重要的意義,故障礙者自身經驗的呈現與探究將會是本研究的重點。

另外,回顧八零年代台灣家長團體的發展,可看到當家長勇敢地站出來為子 女發聲,成為一股督促專業人員正視服務使用者意見的力量,但掌握決策權的家 長卻也易因對專業不信任、缺乏組織經驗及對專業領域的瞭解,造成專業人員的 無所適從與挫折感,因此專業人員與家長之間的互動經歷了一段磨合期(羅秀華,

1993),這也凸顯了當社會工作專業協助組成自助團體以喚醒案主為爭取自身權 益而發聲的同時,也必須反思與處理隱藏在「專業-案主」關係中的不對等,才 能將對立化為合作。如今,自我倡導更進一步地訴求障礙者站出來為自己發聲,

助理;也就是所謂的專業人員;同樣地參與自我倡導的過程,「專業-案主」關係 在自我倡導理念下又是如何地轉化與互動,也是本研究所關注的。

第三節 名詞解釋

1. 自我倡導(self-advocacy):在不同程度的支持下,智障者學習與實踐在生 活中作決定和選擇、瞭解自己的權利和責任及為自己倡導(Dybwad, 1996)。

2. 智能障礙:智能障礙的定義具有爭議性且不斷被討論,普遍認為智能障礙發

8

生在 18 歲以前,同時在心智能力和適應能力有顯著的限制,是一種表現在 概念的、社交的和適應能力上的障礙,因此認為應以多向度取向對智能障礙 作綜合性的描述,包括心智能力、適應行為、社會參與、人際互動和社交角 色、健康、環境背景。Luckasson 等人(1992)認為智能障礙是目前的功能,

功能會在一個人的生命過程中有所改變,因此並非永久固定的狀態(引自 AAMR, 2002/鄭雅莉譯,2007)。

3. 智青:經研究者觀察發現,參與自我倡導實務工作小組會議的成員大都已自 高中職畢業、進入職場工作,年齡皆已滿 18 歲以上,已接近或進入艾力克 森的生命週期理論中的成年期(Ashford, Lecroy, Lortie, 1997/張宏哲、林哲 立譯,2003),因此本研究以有參與自我倡導經驗的成年智能障礙者為研究 對象,但在田野過程中發現基於去污名化,反倒不常使用成年智能障礙者來 指稱,有時會沿用國外以自我倡導者(self-advocate)來稱呼,或是將「障 礙」這具有負面意義的詞以「挑戰」來取代,以智能挑戰者來稱呼,而最常 使用的是以智青來稱呼,此用詞源自於台灣智青之友協會在成立初期,為去 除智能障礙者此命名本身帶有的矮化意味,並突破其隱含的不對等關係,強 調不論是否為障礙者都在團體具平等參與的權利,便率先使用智青一詞,這 樣的想法受到其他各服務單位的響應。而在本研究中,「智青」、「成年智 能障礙者」、「自我倡導者」將依前後文的脈絡交互使用。

4. 助理(supporter):當自我倡導的概念要被落實在現有服務當中,專業人員

(例如社工、教保老師或就服員)所擔任的助理角色必須擺脫「服務由專業 主導」的慣習,與自我倡導者建立平等合作的關係,任務為協助自我倡導者 的表達與自我決定,工作包含提供資訊、分析利弊得失、協助將討論內容作 歸納及整理,而協助的程度要依據自我倡導者需要支持程度的不同而調整

(陳弘中,2009)。

9

第二章 文獻回顧

障礙者的自我倡導(self advocacy)在英美等西方國家雖已行之有年,但對 台灣而言仍是個新興且陌生的領域,因此在文獻回顧中,第一節將先分別闡述障 礙的命名與污名、障礙運動的發展、障礙觀點的模式,以架構出自我倡導的背景,

第二、三、四節透過國外的自我倡導經驗及相關研究以檢視自我倡導的內涵,一 方面呈現本研究的脈絡,一方面作為檢視台灣自我倡導經驗探討的參考。

第一節 自我倡導的背景

一、障礙的命名與污名

當特定的名詞附屬於某件事或某個人,可能造成污名化(AAMR, 2002/鄭 雅莉譯,2007)。觀察不同時空下對於障礙的命名(naming)及使用的脈絡可窺知 障礙者都同樣地遭受社會不平等與歧視地對待,例如以白痴、笨蛋、瘋子來稱呼 心智障礙者,而這些稱呼也用在以貶抑「正常人」為目的時使用,或直接一點地 以「智障」來取笑他人,藉由命名即可看出障礙者是如何地受到社會的貶抑與矮 化(孫一信,2006)。以疾病論述(disease discourse)探討社會對障礙的觀感,

由於人們對醫療專業與先進科技的信服,賦予其區隔「正常」與「不正常」的權 力,更是將對障礙者各式各樣的污名牢牢地貼上(余漢儀,2005),而由社會所 建構(socially constructed)的「正常」與「不正常」更透過結構性的歧視對障礙 者帶來各種的社會不利(social disadvantages)(董和銳,2003),例如特殊教育 體系從無到有,雖反映社會對於障礙者的權利逐漸重視,但張恆豪(2007)亦由 障礙社會學的觀點批判這樣的過程將障礙者更加地特殊化、他者化,也使得「特 教生」的身分帶有污名,將會影響其自我認同、學習權益與生活。

遭受污名的障礙者儘管是被社會排除的一群,但並不是在一個完全真空的環 境中生存,障礙者在「混類接觸」(mixed contacts)2的時候仍能察覺到社會是如 何以污名概化地看待與定位自己,而此過程將使得障礙者沮喪、困惑、焦慮與產 生敵意(Goffman, 1963/曾凡慈譯,2010),因此去污名的過程所牽涉的不僅止 於去顛覆受污名者本身如何看待與定位自己,更應該去顛覆社會如何看待與定位 受污名者。

2 混類接觸(mixed contacts):受污名者與正常人處在同一個「社會情境」(social situation)時,

彼此直接且共同現身某處(Goffman, 1963/曾凡慈譯,2010)。

10

美國智障者的自我倡導運動便是在為了對污名及機會不均等的問題有所回 應的背景下誕生(Miller & Keys, 1996),而在自我倡導的發展當中,瞭解障礙者的 自我概念是一重要的過程;亦即由障礙者覺察社會大眾賦予自己的標籤後,說出 自己是如何看待這些標籤,例如這些「標籤」是障礙者所喜好、認可的嗎?若否,

那障礙者期望自己是如何被看待?認為自己應該如何被看待?接著透過自我倡 導達致障礙者的充權(empowerment),由障礙者告訴人們自己和所有人一樣是 有感覺和需要的,讓社會瞭解障礙者,以去除污名及污名所帶來的社會不利,爭 取應有的生存的姿態(Sutcliffe & Simons, 1993;Miller & Keys, 1996)。

二、障礙運動(disability movements)的發展

Wehmeyer、Bersani 與 Gagne(2000)回顧障礙運動的發展,將其分為三個時 期,十九世紀中期至第二次世界大戰之後為醫療模式(medical model)下專業主 導的時期,認為智障者若留置家中對家庭是一大負擔,也會對正常手足造成不良 影響,因此將智障者的機構式服務視為唯一的處理方式(Levinson, 2010),1950 年代,由障礙者家長發起的障礙運動,倡導去機構化(deinstitutionalization)、障 礙者的受教權及障礙者社區居住的服務,更以自助團體的方式形成一股對專業權 威反動的力量,改變了前一時期專業主導的局勢,也成為催生第三個時期於 1970 年代由障礙者本身為主體的自我倡導運動的關鍵。

專業主導時期的障礙者,被社會甚至學界認為其一生就如「兒童」般,不論 成長到什麼年齡,言行舉止都還是長不大的孩子(eternal child),成為理所當然 接受社會慈善和憐憫的一群,因此不被期待能夠取得工作、獨立地生活及為自己 的人生作決定(Wehmeyer, Bersani, Gagne, 2000),直至 1960 年代人們才逐漸去反 思當社會對障礙者抱持有限的期待、給予有限的學習機會時,可能導致障礙者成 長與成熟的潛在可能性受到侷限,反而成為導致障礙的元兇(Dybwad, 1996)。

障礙者家長運動時期,認為由當事人依據自身經驗所提出的問題和解決方式 是專業知能所無法取代,因此由智障者家長所組成的自助團體漸受到重視。社會 工作實務中,協助自助團體的發展是重要的一環,社會工作者的任務是將有相似 問題或經歷者聚集在一起並讓他們能夠相互支持,這類團體對於服務如何改善而 得以增添一些由使用者角度出發的看法,自助團體一方面能自行提供服務,亦能 對其它服務機構提供改善建議(Payne, 2005)。而社工專業面對服務提供過程中智 障者家長由被動、消極角色轉為主動、積極角色的改變時,呈現意見分歧的狀況,

表贊同者認為家長團體嘗試改變社會環境條件以爭取智障者權益的行動與社工

11

專業所強調的案主充權相呼應,因此肯定社工專業與家長團體建立合作關係以發 揮專業協助的功能,質疑者則認為家長團體以「非專業領導專業」的方式有其潛 在危險(馬家蕙,1995;余漢儀,1998),因為當家長掌握了行政上的權威時,

便會對專業權威進行壓制,使得社工光是要適應與家長的互動就疲於奔命,將影 響實質服務的提供甚至壓縮服務的品質,顯示從專業主導時期到家長障礙者家長 運動時期,經歷了一番權力的拉鋸和磨合,也反映出當服務使用者導向的觀點蔚 為主流,專業勢必要面臨主體性翻轉的挑戰。

透過家長團體的持續倡議,媒體踢爆機構以不人性的方式對待障礙者的事件 層出不窮,逐漸改變了社會對機構化的態度與看法,促成了障礙者福利服務提供 的去機構化,障礙者紛紛返回社區居住與生活,但障礙者身處的環境仍存在許多 的不便和限制,加拿大的經驗顯示政府雖投入許多心力在去機構化,但回到社區 後的障礙者獲得的支持卻相當有限,因此被孤立、污名、依賴的處境仍與機構式 的居住無異(Dunn, 2002),社區的居住經驗也只是成為另一個「沒有外牆」的機 構居住經驗(Pedlar, Haworth, Hutchison, Taylor & Dunn, 1999),而獨立生活運動

(independent living movement)及正常化原則(normalization principle)即是在 此背景下產生。

獨立生活的概念的提出是為了將障礙領域中的議題、問題解決方式、公共政 策重新概念化,認為所謂「病態」的形成是來自於環境中的不便、限制的態度、

未被保障的權利以及對家屬與專業的過度依賴,因此強調透過自我倡導來移除在 環境、社會、經濟、社會態度等不同層面當中的各種障礙,使障礙者能在社區中 過著更積極的生活,並享有在服務系統中更多的參與、選擇以及彈性(Dunn, 2002),

亦即在適當的協助之下,障礙者應有權利參與自己生活的規劃與決定,並有尊嚴 地在社區中生活(內政部,2006),而美國、英國、加拿大、斯堪地那維亞國家 以公民權利為基礎的社區居住與生活服務措施便是受到獨立生活運動的影響(周 月清,2003)。正常化原則(normalization principle)則認為應尊重障礙者有權利 過著盡可能貼近社會主流的生活,強調障礙者自我決定(self-determination)的 重要性,由障礙者本身在生活中實踐選擇、自我勝任、自我管理、決策、自我倡 導和獨立,掌握自己的人生和命運(Nirje, 1972,引自 Wehmeyer, Bersani, Gagne, 2000)。

受到獨立生活運動及正常化原則的影響,維護障礙者公民權利的意識高漲,

障礙者本身也投入了障礙運動的行列,也就是 1970 年代出現的自我倡導運動

(self-advocacy movement)(Wehmeyer, Bersani, Gagne, 2000)。

12

三、障礙觀點的個體模式(individual model)與社會模式(social model)

關於障礙現象的產生與本質,可分別藉由個體模式(individual model)與社 會模式(social model)來探討(Oliver, 1983;引自黃源協,2003)。

個體模式以生物醫學的角度看待障礙的成因與結果,因此障礙被視為疾病,

是一種偏離健康且帶有缺陷的狀態,也因為這樣的狀態造成障礙者的不幸及面臨 到各種的困難(董和銳,2003),然而這種個別化的解釋引來許多不同的批判,

認為醫療模式將問題的產生全然地歸因於個人的「缺陷」,隱含著個人需為此負 責而默許了社會的袖手旁觀,更成為要求障礙者適應社會的合理化藉口(余漢儀,

2005)。

1970 年代,為了改變障礙者在個體模式下所遭受到不等對待和壓迫的現狀,

英國反隔離的身體損傷者聯盟(The Union of the Physically Impaired Against Segregation, UPIAS)提出社會模式的觀點(UPIAS, 1976;吳秀照,2005),其 否定個體模式的所有基本要點,認為不應把個人的障礙視為問題所在,問題的產 生是來自於社會加諸於個人的限制與壓迫且無法回應障礙者的需求(Oliver, 1996;

引自黃源協,2003),也就是將個人置放在整個社會脈絡當中時,會發現個人問 題的出現與社會與生活環境有關,江亮演(2007)將身心障礙者在社會與生活環 境中之障礙分為物理性障礙、制度性障礙、文化與資訊性障礙和意識性障礙,是 這些來自社會與生活環境中的障礙造成了個人的限制和問題甚至是對障礙者的 社會壓迫,因此適應及問題的解決並非障礙者個人的責任,而是社會整體的責 任。

在個體模式中,障礙者因其「不正常」、「不符標準」的特質而不被視為社會 中應享有平等權利的一份子,然而社會模式則打破個體模式對「標準」的要求,

認為社會是由異質的成員所組成,每位成員有著不同程度的障礙和需求(余漢儀,

2005),更指出由於障礙者生命中的問題與阻礙是受到社會建構而來,因此從積 極公民權的角度要求社會有責任回應個體不同的需求,確保社會的每一份子在社 會參與和資源分配上均享有平等的權利(張恆豪,2007),蔡佳穎、陳政智(2010)

則指出當障礙的社會模式著重在移除社會結構所造成的障礙,企圖營造友善的社 會環境時,而可能忽略障礙者本身生理狀況的損傷所延伸出的特殊需求,故提醒 在關注社會結構加諸生理損傷者的障礙之外,也應適時回應生理狀況本身的特殊 需求,例如科技輔具的提供。從個體模式到社會模式,兩者在哲理上的差異蘊含 著障礙典範的移轉,不僅影響了政策與服務輸送,更成為障礙者自我倡導運動有

13

力的支持。

四、小結

觀察前述對障礙的命名與污名、障礙運動的發展及兩種截然不同的障礙觀點,

障礙者在時空背景上處在一新舊概念交錯的位置,儘管對障礙者權利的重視影響 了政策立法與服務型態,期待能改變障礙者的實際處境,然而瑞士的經驗顯示障 礙者的現實生活當中卻有著一些矛盾的現象,例如智障者無法光靠自己就知道能 享有的權利和服務有哪些;即使知道,也不一定了解自己需要及適合哪些,因此 在重視自主自決的法的立意之下,支持需求程度最高的人反而是最不能因為改革 而 獲 得 權 益 改 善 的 一 群 , 反 映 出 個 人 權 利 為 主 的 運 作 機 制 同 時 有 著 融 合

(inclusion)與排除(exclusion)效果,不同的社會關係及服務對障礙者而言,

可能成為其在日常生活中展現自主的助力,卻也可能是阻礙。若是忽略向障礙者 說明其可享有的權利並提供所需支持的重要性,將使得原本就難以將聲音向外傳 達的障礙者更顯得無聲(Barron, 2001),然而去機構化、正常化的浪潮及家長運動,

已為障礙者的自我倡導累積能量並提供了一發展的利基。

第二節 自我倡導的內涵

一、 自我倡導的定義與特質

在掌控權力的個體或社會結構之下,倡導(Advocacy)代表的是相對而言較缺 乏權力的案主利益。「倡導」的概念源自於法學的領域,意指在法律實務中,律 師在經過一連串正式且專業的訓練後,必須在法庭或其他任何地方作為案主的代 表為其發聲,在社會工作的專業訓練當中或許同樣追求這方面能力的養成,但在 社工實務當中卻鮮少能夠被實踐(Payne, 2005)。

1970 年代以降,倡導融入社會工作實務當中的重點主要是在於爭取最大福 祉及服務使用者權益方面的工作。可分為兩種形式,一種為個案倡導 (case advocacy),以增進人們獲得其所需要服務的可近性,另一種為原因倡導(cause advocacy),為了案主所來自的某一社會群體之利益而試圖促進社會改變(Payne, 2005)。

自我倡導(self-advocacy)是一種社會或公民權利運動(Wehmeyer, Bersani, Gagne, 2000),與過去的障礙運動由專業工作者或家長代言的型態有所不同,而

14

是在適當的支持下由障礙者主導,讓社會大眾聽到障礙者的意見和看法,並以集 體的力量改變政策、服務提供及社會態度,爭取障礙者在社會中的平權地位。

Self-Advocates Becoming Empowered (1991)智障者以自我倡導者的身份提出 對自我倡導團體的定義,認為自我倡導團體是一群由智障者以互助與反歧視的方 式一起工作、爭取社會正義為目的而組成的團體,智障者可透過自我倡導團體的 參與,學習如何在生活中作決定和選擇,認識自己的權利和責任,在團體的支持 和協助下為自己甚至為別人倡導,進而成為更獨立的個體(引自 Hayden, 2009)。

2010 年 5 月 19 日,台灣的自我倡導議題小組中的自我倡導者與助理們討論出對 自我倡導的共識為:「我要讓大家知道我在想什麼!」(台灣自我倡導部落格,

2010)。

韓福榮(2011)指出自我倡導是障礙者有相同的權利為自己發言及為自己作 決定,強調障礙者能夠學習自我照顧、建立友誼關係,更進一步幫助其他需要幫 助的人,在自我倡導的過程中培養能力、增進自信。前述對自我倡導的描述皆反 映出自我倡導具有自主、權利、選擇的共同概念(McNally, 2002),是一個透過團 體的形式形成支持的力量,共同經驗和學習的過程。

Liewellyn & Northway(2008)指出智障者對自我倡導的詮釋會受到生命歷史、

現況、障礙程度的影響而有所不同,進而影響其在自我倡導時的支持需求,且專 業工作者對自我倡導的詮釋與自我倡導者會有所不同,例如 Sutcliffe & Simons (1993)分別就參與 Somerset 團體的成年學習障礙者及專業工作者對自我倡導的 詮釋進行瞭解,發現對障礙者而言,自我倡導中的友伴關係是重要的,友伴關係 的形式可能是互助、陪伴、參加聚會和友誼的建立,但這在專業工作者對自我倡 導的詮釋當中則未出現,而較偏重障礙者的選擇、自立和意見表達。

經由英國的自我倡導經驗,Sutcliffe & Simons (1993)將自我倡導歸納出三種 特質:

1. 複雜且多樣(complex and diverse):自我倡導在不同的脈絡下有各種形式的操 作,而複雜且多樣的特質可視為自我倡導的一種優勢,因為人們有更多機會 能夠選擇並參與其中;

2. 需要時間:不論是個人或團體的發展都需要時間,而自我倡導團體的發展往 往會超出專業工作者原先所預期;

3. 需要資源:自我倡導的運作過程中難免有各式各樣的開銷,因此獲得穩定的 資金來源成為自我倡導團體能否得以持續的關鍵。

15

二、 自我倡導的形式與發展階段

自我倡導的形式(Models of self advocacy)可分為個人(individual)及集體

(collective)兩個層次(McNally, 2002),個人層次的自我倡導是以個體的形式發 言與採取行動,在許多成年智障者的成長過程有過被去權(disempower)的經驗與 感受,因此較怯於表達意見或爭取為自己做選擇,而自我倡導的實踐在這樣的脈 絡下更顯得有意義,透過自我倡導的學習與體驗,累積自信和能力去表達意見並 為了與切身相關的選擇而有所行動。集體層次的自我倡導是指人們組成團體共同 討論事務並以集體的力量去嘗試與改變,然而集體層次的自我倡導亦即自我倡導 團體在各地呈現出多樣性,包含了選舉委員會(elected committees)、使用者團體 和獨立團體(大部分被稱為 People First)等等(Sutcliffe & Simons , 1993)。同樣 是以智障者為成員的自我倡導團體與其他的團體主要的區別依據在於過程與行 動由障礙者主導,但這並非意味障礙者不需要協助與支持,而是障礙者保留對於 將發生事物的主導權(Wehmeyer & Bolding, 2001)。

自我倡導團體的類型大致可分為以下四類(Simons, 1992, pp.6-7;引自 McNally, 2003):

1. 自治模型(autonomous model)或理想模型(ideal model):不論是時間、組 織、財務,都是獨立於專業服務體系或家長主體之外的,亦即這類型的自我 倡導團體擁有財務上及組織上的自治權,其聚會的場所並非附屬於任一服務 機構(Worrel, 1987; 1988;引自 McNally, 2003);

2. 部門隸屬模型(divisional model):是從既有的專業服務、家長或照顧者的組 織當中劃分出來,並由他們提供資源,與原組織間仍有隸屬性,因此在運作 上仍需配合原組織的指示而較缺少自主性;

3. 聯合模型(coalition model):由各種障別的成員為爭取某一共同權利所組織 而成的聯盟,雖具有較多的政治影響力及募集資金的能力,但心智障礙者較 難在這類團體中取得領導性的位置;

4. 服務系統模型(service system model):是以一服務設置(service setting)為 基礎的自我倡導團體,例如日間中心的委員會。優點是團體的可及性高、資 源可得性高、成員易招募,缺點是團體可能會與工作人員發生衝突,另一個 潛在問題是若團體的觀念僅止於活動,則只是象徵性並不是真正的自我倡 導。

Liewellyn & Northway(2008)探討自我倡導者對倡導的定義及倡導過程中的 支持需求,提出倡導層級模式(hierarchies of advocacy)來分析自我倡導者的發

16

展程度,先將自我倡導的觸角遠近分為微視(micro-level)、中介(meso-level)

及鉅視(macro-level),並將微視層級與中介層級界定為回應性的(reactive);鉅 視層級界定為主動性的(proactive)。回應性的微視倡導主要為和團體內部成員 一起解決問題,並將這些問題向基層工作人員反映和協調,回應性的中介倡導與 前者的差異在於能夠將問題或訴求向更具有決定權的管理層級反映,而主動性的 鉅視倡導除了在與服務提供者的互動上更具主動性外,更將觸角向外延伸直接向 一般社會大眾說出心聲。

圖 2-1 倡導層級模式(Hierarchies of advocacy)

資料來源:翻譯自 Liewellyn, P. & Northway, R. (2008). The Views and Experiences of People with Intellectual Disabilities Concerning Advocacy. Journal of Intellectual

Disabilities, 12(3), 222.

三、 小結

綜上所述,由於在不同地區運作的自我倡導團體為了對在地脈絡做出回應,

而各自發展出許多具特色的型態(McNally, 2003),形成自我倡導在實務操作面的 多樣性,因此難以對自我倡導的分類及定義有明確的劃分,且對時間與資源的需 求也為自我倡導的推展增添了不穩定性,顯示自我倡導無法以單一的定義或架構 而到處適用,而是以自主、權利和選擇作為核心理念後,在推展中納入因地制宜 的考量。

再者,若要瞭解「何為自我倡導?」;這個問題又會因詮釋者的狀況與角色

回應性的微視倡導

(Reactive micro level advocacy)

與工作人員會 面、要求直接給付 向別人說明、解釋

障礙是什麼

主動性的鉅視倡導

(proactive macro level advocacy)

與高層人員進行 調解

與服務的負責人 進行調解

回應性的中介倡導

(Reactive meso level advocacy)

與基層工作人員 進行調解 與同伴一起、或為

同伴解決問題

17

而有不同的解讀,但重點仍應回到障礙者的主觀經驗究竟為何,去瞭解對障礙者 而言,參與自我倡導團體與參與其他一般的團體之間有何不同,由於主要的區別 在於自我倡導團體強調障礙者的主導性(Sutcliffe & Simons, 1993),因此並非依循 傳統由專業工作者決定團體方向和內容的方式,而是透過適當的支持,由障礙者 參與、討論並共同做出決策。

第三節 國外的自我倡導發展

一、 緣起:美國、加拿大

1960 年代斯堪地那維亞一群年輕智障者在社交性社團(social clubs)當中討論 他們的生活,是最早以團體的形式出現的自我倡導的雛型(Traustadóttir, 2006),

但當時未獨立成立組織,直到 1974 年,美國奧勒岡的 Fairview Hospital and Training Center,一群智障者因住民權益倡導而聚集在一起討論,意識到自己處 在被社會排除的處境,因此決定站出來為自己爭取權利,以服務使用者為主體成 立一組織,並將此組織命名為 People First,成為世界上第一個自我倡導組織,並 於短短五年之間在奧勒岡當地擁有約 1000 名會員,顯示自我倡導的理念迅速地 獲得認同(Dybwad, 1996; Bollard, 2009)。如今 People First 不僅遍布美國各州,在 加拿大、歐洲各國、澳紐甚至亞洲部份國家也紛紛成立。

幾乎與美國奧勒岡經驗同期的是鄰近的加拿大,1974 年一群曾長期住在機 構但已搬回社區居住的成年智障者組成了加拿大第一個 People First 團體,由於 社區生活並非像機構生活皆由別人為智障者的生活規劃作主,因此希望透過自我 倡導團體學習如何在社區生活中自主與自立,而這樣的理念與作法逐漸傳遍加拿 大,並於 1984 年開始全國自我倡導發展計畫(National Self-Advocacy Development Project)(Kappel, 1996)。

二、 歐洲

在歐洲的部份,回顧英國倫敦的 People First 發展,其發展可追溯到學者 Paul Williams 於 1970 年代所進行針對美國心智障礙者自我倡導運動之研究,因為 Paul Williams 依據這份研究於 1982 年出版一本名為 We Can Speak for Ourselves 的書,

此書是喚醒英國開始重視自我倡導的重要里程碑(Hersov, 1996),因此 1984 年於 倫敦區成立 People First 並在不久後推派幾位自我倡導者代表前往美國參與國際

18

研討會以學習自我倡導團體如何運作,經過多年的努力,2001 年英國的 Valuing People 白皮書正式載明了「智能障礙者的聲音應受重視」,如今已成為正式服務 提供的一部分(Buchanan & Walmsley, 2006),而英國的經驗也影響了歐洲其他各 國;如丹麥、冰島、捷克、比利時;也紛紛加入自我倡導的推動(Ledger & Tilley, 2006)。

丹 麥 , 是 在 1980 年 代 後 期 開 始 出 現 自 助 團 體 (self -help) 、 自 我 倡 導 (self-advocacy)運動,因此在 1987 年由 LEV(智能障礙者家長的全國性聯盟)成 立了最大的自我倡導組織(Bylov, 2006)。捷克,因致力於障礙研究的 Šiška Jan 於 1990 年代拜訪英國時接觸到自我倡導,而將經驗帶回捷克,對一些服務使用者 說明自我倡導並探詢意願,後來集結了一些有意願的成員,並獲得國內最大的智 障者家長組織提供財源及實質的支持之下,成立捷克第一個自我倡導團體,爾後 的發展隨著政治及社會結構的改變,與其他中歐及東歐國家一樣是以社區為基礎 的服務(community-based services),並未獲得政府立法的支持或納入社會服務體 系中(Šiška, 2006)。

三、 澳洲、亞洲

自我倡導的理念同樣也在澳洲、亞洲持續發酵。1980 年於澳洲維多利亞州

(Victoria)舉辦一個以居住在機構、寄養家庭、中途之家的障礙者為參加對象 的會議,會議當中成立了一名為 Reinforce 的聯盟,該聯盟接著在 1981 年南太平 洋地區心智障礙者會議發表權利規章(Code of Rights)與一支名為「別以為我不 思考!(Don’t think I don’t think!)」的影片,成為日後澳洲自我倡導發展的契機。

1986 年澳洲政府通過障礙服務法案(The National Disability Services Act),該法 案的特色為提供障礙者積極、權利導向的服務,對自我倡導團體的成長有推波助 瀾的效果,促成澳洲自我倡導團體於 1990 年代的蓬勃發展(Romeo, 1996)。

日本在 1991 年 Inclusion Japan(前身為日本相當有力量的家長團體)所舉辦 的全國會議中,開始計畫成立自我倡導團體,當時會議中的幾名成員便於 1992 年在東京成立了第一個自我倡導團體,在那之後 Inclusion Japan 仿效美國自我倡 導運動由 The Arc(同為家長倡導團體)支持的模式,協助各地自我倡導團體的 成立、製作相關資訊教材及舉辦自我倡導者和顧問的協調會議或培訓(Tsuda &

Smith, 2004)。

檢視日本自我倡導的推展,可發現其有許多不同的設置形式,並伴隨著不同 的目的,並非所有的團體會直接以自我倡導來描述他們的活動,但在活動中會融

19

入自我倡導的內涵,而日本的自我倡導團體可約略分為兩大分支,一是與 Inclusion Japan 相關聯的自我倡導團體,多會自稱 Honnin no Kai3,自 1990 成立 第一個名為 SakuraKai4的自我倡導團體後,截至 2004 年的統計全日本共有 142 個,助理大多是由家長擔任,並將自我倡導視為一種訓練,因此在操作面並不是 完全地以自我倡導者為中心。另一分支則是受到日本障礙者運動啟發而於 2004 年成立的 People First Japan,含括許多具休閒或教育元素的團體(Tsuda, 2006)。

Mitsumasu & Honma(1997, as cited in Tsuda, 2006)的研究則指出日本約三分之一 的自我倡導團體是由家長或家長組織建議下而成立的,顯示在日本的自我倡導推 展過程中,家長角色有著重要的影響力。

自我倡導強調獨立及自我決定的理念,所反映的是西方個人主義社會中所重 視的價值,然而東方集體主義社會強調每一個人的生活都是在互賴的社會結構下 運行,服從社會集體意見重於彰顯個人主張,因此自我倡導的理念能否同樣地在 東方文化的國家中推展、適用且被接受,成為值得討論的課題,因此 Tsuda(2006) 檢視數個日本自我倡導團體的運作型態及內容,特別是當中的「休閒」及「教育」

的元素,發現相較於自我倡導當中原本所強調的 獨立(independence),互賴 (interdependence)的關係在日本文化當中是根深蒂固且更重要的,也因為獨立與 自我決定在字面上的意義並未強調去創造與深化互賴關係的價值,但此價值卻是 智能障礙者實現社區居住的基礎,因此從文化觀點出發,若要將自我倡導鑲嵌入 日本的社會,強調建立以互賴為基礎的正向關係比較是可行的方式。

四、 小結

對照各國的經驗可發現自我倡導的發展具有一些跨國甚至跨文化的共通特 質。在加拿大、英國及澳洲的自我倡導都已發展至獲得全國合法性的地位並納入 正式服務體系的階段,顯示政府對自我倡導理念的認同與重視,然而 Buchanan &

Walmsley(2006)根據英國的經驗對於自我倡導發展逐漸向國家權力靠攏的現象 提出一些警訊,認為自我倡導的本質為一股反抗國家家長式權威的力量,因此應 極力避免淪為被政府納編與同化,但當政府成為自我倡導相關服務的資金來源,

服務計畫內容及成效評估要求標準化,將可能削弱自我倡導團體的自主性。

美國、丹麥、捷克及日本的經驗則呈現家長團體對自我倡導發展之所以能發 揮影響力,在於許多自我倡導團體仍是由家長團體提供行政與財務上的支持,因

3原文為「本人の会(ほんにんのかい)」,意指「我們的團體」。

4原文為「櫻井会(さくらいかい)」。

20

此當智障者嘗試擔負更多運作自我倡導團體的責任時,家長團體便會面臨掌控權 的部份移轉(Ledger & Tilley, 2006),可知自我倡導以「障礙者為自己發聲」的核 心價值在發展歷程中將備受考驗,可能面臨被政府或家長團體的掌控而失去智障 者主體性的危機。另外,從與台灣屬鄰近文化的日本的經驗,提醒我們在要把自 我倡導的概念及作法移植時,應審視東西方社會文化本質上的差異,並思量如何 將固有的優勢與自我倡導的精神相互融合。

第四節 智能障礙者自我倡導的相關研究

自我倡導運動的浪潮自美國興起,之所以能陸續擴散至加拿大、澳紐、歐亞 等國家,反映出障礙者位居劣勢社會地位的處境是不分國度的,因此自我倡導中 障礙者作為改變社會的實踐主體的理念獲得了共鳴,再者,障礙觀點中個體模式 與社會模式、融合(inclusion)與排除(exclusion)的並存,亦提供了自我倡導 運動得以茁壯與持續的利基(niche)(Björnsdóttir & Jóhannesson, 2009)。

一、自我倡導團體的運作

McNally(2002; 2003)針對英國中部地區以郵寄問卷調查的方式欲瞭解其自 我倡導團體的運作狀況,發現團體的成立由「工作者或機構發起」(47.2%)與「服 務使用者發起」(45.3%)的比例各佔一半,顯示當自我倡導團體以新興團體之姿 成立,隱含著服務使用者權利意識提昇的趨勢。聚會地點以日間服務中心為主

(67%),聚會頻率為一週一次的最多(60.4%),每次的聚會時間約為 1~2 小時

(75.5%),成員數以 8~12 人最多(56.6%)。自我倡導團體中會討論的重要議題 包含自我倡導的本質和面向、權利(機會平等、爭取權利)、與其他團體的連結、

為其他人代言(自我倡導者也關注那些重度智能障礙者或多重障礙者,因此會為 這些無法替自己發聲的人將聲音傳出去,或是讓人們知道這些人也能夠選擇)、 與服務使用相關議題、工作人員的議題、人際關係、族群議題、居住安排、金錢 使用、就業議題、交通議題、休閒娛樂議題。

台灣的自我倡導議題小組到目前為止,討論過的主題包含:如何規劃活動、

如何稱呼彼此、助理的角色、如何協助自我倡導者的溝通與表達、如何處理團體 成員間的衝突、會議中如何擔任主席、如何改善無障礙設施、什麼是自我倡導、

我的權利義務、如何募款、說服父母讓自己參加活動的方法、如何帶活動、如何

21

幫助行動不便的智青、去除不平等的經驗與感受、同工不同酬、被言語傷害怎麼 辦。

綜上所述,可知自我倡導團體的議題一開始將先界定出自我倡導為何,接著 討論自我倡導運作中各自扮演的角色及所需的能力,再延伸至日常生活中的就業、

人際互動、休閒活動或更進一步討論如何改變社會環境與態度。

Test, Fowler, Wood, Brewer & Eddy(2005)回顧 1972 至 2003 的相關研究文獻,

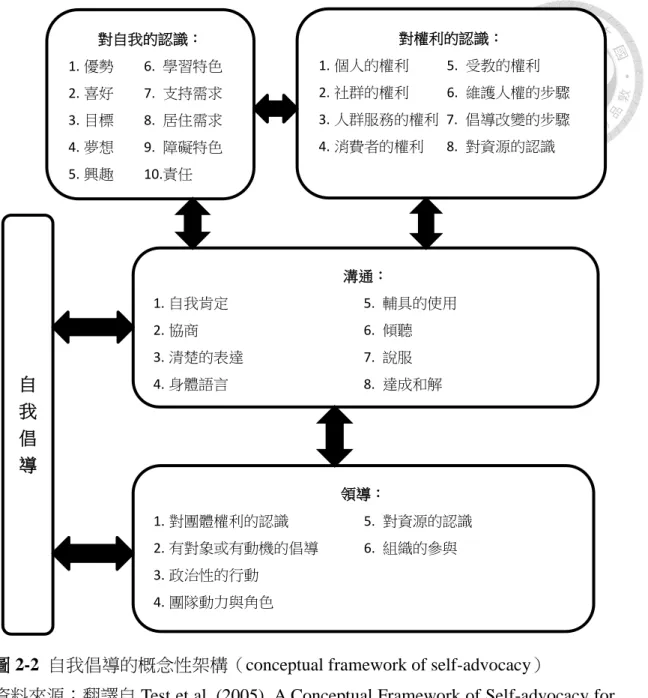

依據 26 個對自我倡導的定義、20 個針對「促進自我倡導技巧」研究中的自變項 與依變項,並納入七位自我倡導領域裡的研究者、教師、家長、障礙者、課程設 計者的建議與回饋,形塑出一個自我倡導的概念性架構(conceptual framework of self-advocacy)(如圖),以作為教師、家庭、學生、行政管理者和研究者對於規 劃與發展教學策略和成效評量時的引導(guide),並提昇專業工作者與家庭之間 去討論自我倡導的效益。該架構包含了四個要素:對自我的認識(knowledge of self)、對權利的認識(knowledge of rights)、溝通(communication)、領導力

(leadership)。此四要素中的「對自我的認識(knowledge of self)」和「對權利 的認識(knowledge of rights)」被視為是自我倡導的基礎或工具,因為認為個體 要將想望(want)說出來之前,必須先認識與瞭解自我,接下來由於要將對自我 和權利的認識與人討論或向人訴說時,「溝通」便成為第三項要素,學習以個別 或團體的方式進行協商、自我肯定(assertiveness)、問題解決,以有效的與人溝 通信息,而「領導」的展現在於使個人的自我倡導朝向以團體的形式為共同關切 的目標進行倡導時是相當重要的要素。

22

圖 2-2 自我倡導的概念性架構(conceptual framework of self-advocacy)

資料來源:翻譯自 Test et al. (2005). A Conceptual Framework of Self-advocacy for Students with Disabilities. Remedial and Special Education, 26(1), 49.

Stalker(1997)以「旗艦」(flagship)自我倡導團體的 14 次會議錄音並針對 12 名自我倡導者與 5 名專業人員進行深度訪談後進行分析,發現在討論過程中,成 員對於「合適的活動範圍」有不同的看法,有人認為應聚焦中心內部的議題,有 些認為應發揮更多的功能以滿足個別的需求,有的認為應朝向鉅視觀點將權益倡 導付諸行動,但儘管存在著這些「不同」也不構成問題,反倒因為多元的關注面 向,而能吸引更多成員參與,但另一方面也發現,團體功能和個人發展之間存在 著消長的關係,例如若要個別的自我倡導者能從自我倡導的參與中獲得發展性的 進步,卻可能使得團體在工具性的成就上受到限制。

自 我 倡 導

對自我的認識:

1. 優勢 6. 學習特色 2. 喜好 7. 支持需求 3. 目標 8. 居住需求 4. 夢想 9. 障礙特色 5. 興趣 10.責任

對權利的認識:

1. 個人的權利 5. 受教的權利 2. 社群的權利 6. 維護人權的步驟 3. 人群服務的權利 7. 倡導改變的步驟 4. 消費者的權利 8. 對資源的認識

溝通:

1. 自我肯定 5. 輔具的使用 2. 協商 6. 傾聽 3. 清楚的表達 7. 說服 4. 身體語言 8. 達成和解

領導:

1. 對團體權利的認識 5. 對資源的認識 2. 有對象或有動機的倡導 6. 組織的參與 3. 政治性的行動

4. 團隊動力與角色

23

二、對智能障礙者的影響

自我倡導團體對個人的影響是值得探討的部份,McNally(2003)甚至認為與 其去探究自我倡導究竟對外部環境產生了什麼影響,更重要的是去瞭解參與自我 倡導的過程帶給自我倡導者的經驗和意義為何。Miller & Keys(1996)則更進一步 指出瞭解自我倡導中障礙者的充權(empowerment)具有重要的意涵,雖然充權 的定義隨著其操作化的脈絡及對象的差異而會有所不同,但藉由美國自我倡導的 經驗將自我倡導達致充權的過程予以概念化。充權同時是動態的過程和結果,透 過與身處環境中的人、社區、社會及政治場域的互動,改變個人或集體所擁有的 資本(capital),而可透過個人經驗來瞭解充權的過程和結果(Pedlar et al., 1999)。

Miller & Keys(1996)認為美國的自我倡導組織雖然在名稱上有所不同,但仍 具有一致的理想與目的,在支持的提供作為前提下,自我倡導者得以為自己倡導、

作決定和選擇,這樣的過程讓障礙者展現其為自己的命運作主的能力,同時減少 社會對障礙者的污名化,是一充權的過程。但 Liewellyn & Northway(2008)的研 究對於自我倡導與充權的直接關聯有不同的看法,認為充權的經驗只會發生在被 特定安排的倡導情境裡,而這樣的情境對自我倡導者而言並不等同於生活的真實 樣貌,在日常生活的大部分時間當中他們仍然缺少固定的支持也時常面對缺權的 處境。

Test et al.(2005)的研究當中指出自我倡導在個體生命當中都可能以各種不同 樣貌的方式發生,認為自我倡導技能的培養對於就學中的障礙學生於未來生涯階 段的無接縫轉銜具有正向影響,因此建議學習自我倡導的年齡若能夠愈早開始愈 好。

三、其他的參與者

英國的經驗指出,自我倡導者以外的參與者;如顧問(advisors)、助理

(supporters)的角色,是自我倡導團體是否能存續的重要影響因素之一,因此 其他參與者亦值得被納入討論(McNally, 2002)。

自我倡導由障礙者所主導的理念並不意味著障礙者不需要任何支持,就如同 獨立生活並非要求障礙者完全的獨立、不接受任何協助,而是指與障礙者建立平 等的工作關係並提供適當的支持,強調障礙者在過程與行動當中的自我決定和參 與,但對於參與自我倡導的專業工作者而言,如何形成平等的工作關係和提供適 當的支持是相當難拿捏的。

一般而言,專業工作者在自我倡導中的角色主要為顧問或助理,而其角色的

24

改變是促成自我倡導階段轉換的關鍵,Tsuda & Smith(2004)指出在發展初期雖專 業工作者必須引導自我倡導者學習團體如何運作及權利責任的認識,但接著就要 慢慢放手並催化自我倡導者去嘗試擔負各種角色及學習角色所需的能力,最後由 資深的自我倡導者來領導團體及做決策。

Miller & Keys(1996)指出自我倡導者與顧問間的理想關係是協調合作的

(collaborative),每個人都藉由充分運用個人優勢和經驗完成所被分配到的角色 任務,在彼此協調與互補之下達成共同的目標,甚至是嘗試解決一個更大的社會 壓迫的議題,因此自我倡導團體的顧問不宜對團體的決定有過多的干涉和影響,

在提供建議時,更要注意自我倡導者與顧問之間的權力結構議題(Tsuda & Smith, 2004),亦要顧及到所有成員在團體參與及意見表達上的平等,避免團體中的女 性、少數族群、重度或多重障礙者、年長者在團體中經驗再一次的被排除(Sutcliffe

& Simons, 1993)。

智障者在自我倡導團體中的充權,是透過真正的掌握團體的議程並做出關鍵 性的決策(Tsuda & Smith, 2004),而助理的角色是協助自我倡導者蒐集資料或將 資料轉化為便於自我倡導者理解的內容,分析狀況的利弊得失並提供機會讓自我 倡導者學習自我決策和自我負責,在成員遭遇挫折或內部衝突時適度的介入處理,

因此自我倡導者相當重視與助理的關係,但雙方關係的緊密程度與自我倡導者的 充權與否卻不必然存在關聯,助理所提供的支持內涵應聚焦在自我倡導者的能力 和機會,才能夠使自我倡導者的充權更為顯著(Liewellyn & Northway, 2008)。

Hayden(2009)在檢視自我倡導運動的內部與外部威脅後,建議顧問應協助自 我倡導者辨識哪些外部利益的獲得可能使自我倡導團體偏離了最初的使命,並瞭 解如何與專業工作者或其他自我倡導者建立界線,以避免關係與角色的混淆,以 及協助自我倡導者學習問題和衝突的解決。

以加拿大自我倡導運動的經驗為例,加拿大的自我倡導者有感於社會所使用 與障礙者相關的語彙時常是充滿歧視與壓迫,因此在 1979 年發起「更名運動」,

然而自我倡導者遇到的阻力一部分竟來自於家長與專業工作者,因為連家長及專 業工作者都認為要求更名也只是徒勞,而對這項運動抱持質疑的態度,加拿大的 經驗也發現,People First(自我倡導團體)與專業組織、家長組織之間呈現既衝 突又互助的關係(Kappel, 1996),顯示不僅是專業工作者會是涉入自我倡導過程的 一份子,家長亦可能對自我倡導的形塑產生影響。